- ワインの産地編

カベルネの一族

2024年03月

~偶然ボルドーで出会った、外国生まれの二人~

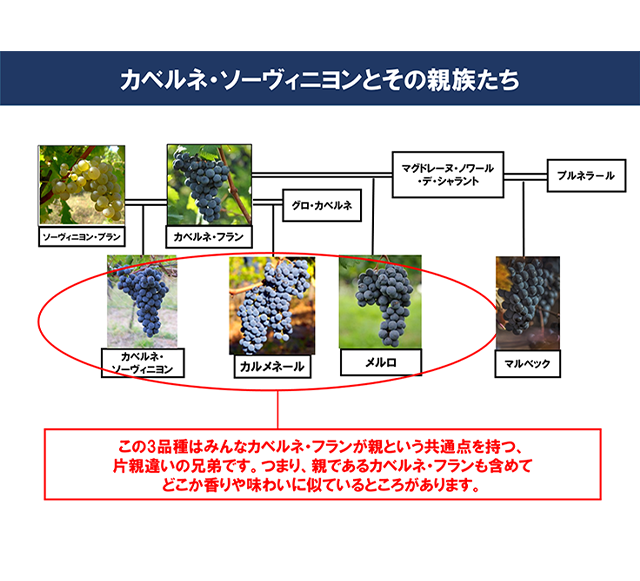

上の家系図でカベルネ・ソーヴィニヨンとその親族の関係を見てみました。

【カベルネ・フランとソーヴィニヨン・ブラン】

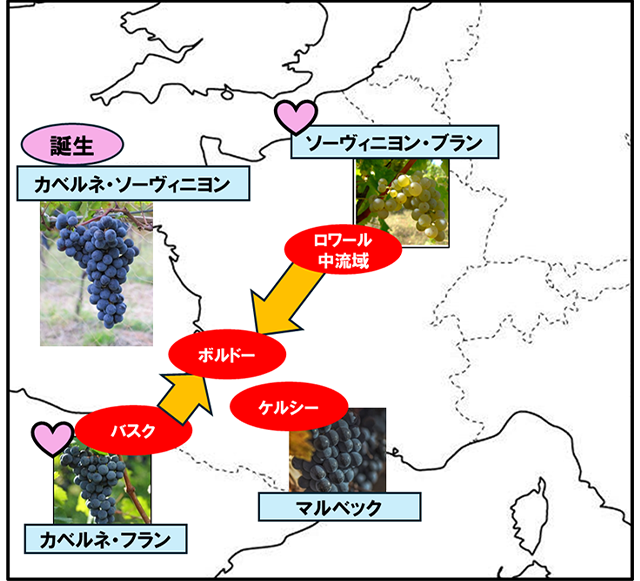

上の家系図でカベルネ・ソーヴィニヨンとその親族の関係を見てみました。カベルネ・ソーヴィニヨンの両親は上でも述べた通り、カベルネ・フラン(母)とソーヴィニヨン・ブラン(父)です。その子供であるカベルネ・ソーヴィニヨンも含めて、これらの品種は「ボルドー品種」と呼ばれ、フランスのボルドー地方で広く栽培されています。と言う事で、長い間これらの品種はボルドー原産であると考えられてきたのですが、近年色々な研究が進む中で、実はそうではない事が明らかになって来ました。まず母親のカベルネ・フランの出身地は、ボルドーから南西に向かいピレネー山脈を越えた、スペインのバスク地方の出身という説が有力になっています。現在もスペインのバスク地方で栽培されている、モレノア(Morenoa)とオンダリビ・ベルツァ(Hondarribi Beltza)という品種がカベルネ・フランと親子関係である事がDNA鑑定で明らかになっています。父親のソーヴィニヨン・ブランはロワール地方のサンセール周辺が出身地であろうとされています。理由としてはソーヴィニヨン・ブランの親がフランス北東部のぶどうであるサヴァニャンであり、兄弟にロワール地方を代表するシュナン・ブランが居るというDNA鑑定の結果と、ロワールでのソーヴィニヨン・ブランについての初の記述がボルドーでの記述より200年近くも早い事が上げられます。南西と北東と言う、全く異なった方角からボルドーにやって来て栽培され、そこで自然交配して生まれたのがカベルネ・ソーヴィニヨンです。お互いに元々の故郷で無い場所で出会い、そこで生まれた子供が世界を席巻する(現在、世界で最も広く栽培されているワイン用ぶどうはカベルネ・ソーヴィニヨンです)。運命的な出会いだったと言えるのではないでしょうか。

【ボルドー品種=カベルネの一族】

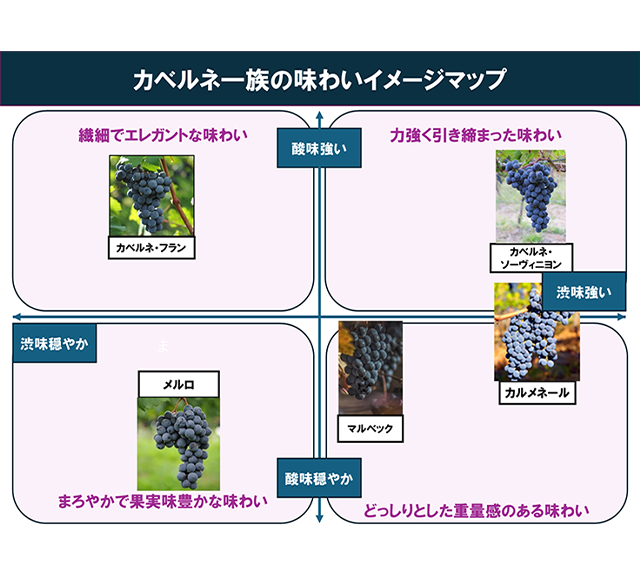

伝統的にボルドー地方では、これらの各品種から出来たワインたちをブレンドする事で、それぞれの良いところを活かし、欠点を補いあう事で高品質のワインを生産して来ました。また、熟期の異なる複数品種を栽培する事は、秋雨が多いという特徴を持つ海洋性気候のボルドーにあっては、リスクマネジメントの観点でも有効だったと思われます。以下にボルドーの黒ぶどう代表5品種の味わい特徴を記します。プティ・ヴェルドも重要品種ですが、カベルネ一族ではありません。

<カベルネ・ソーヴィニヨン>

芽吹きが遅く、熟期も遅く、寒い年には完熟しないリスクを持ちます。味わいの特徴としては、最も小粒で果皮が分厚いので、色濃く、酸とタンニンが強いのがカベルネ・ソーヴィニヨンです。ブレンドにおいては骨格の主となる存在です。

<メルロ>

芽吹きも熟期も最も早い、早生品種。逆に近年の温暖化の影響で酸落ちや高アルコールになりすぎるリスクを持ちます。味わいの特徴としては、中粒で果皮は薄め。タンニンも酸も穏やかで、タップリの果実味とまろやかな口当たりで、ボリュームをつくり全体をまとめる存在です。

<カベルネ・フラン>

芽吹き早く、熟期は中程度。一族の中で最も軽やかで、特に完熟すると魅惑的な花の香りを放つエレガント系品種です。酸が高く、タンニンは控えめ。ブレンドにおいては香り、酸、そして軽やかな果実感を与える存在です。未熟な場合にはピーマンを思わせる香りが強めに出ます。

<マルベック>

ボルドー上流の南西地方のケルシー出身。芽吹き早く、熟期は中程度。果皮が厚く、「黒ワイン」とも呼ばれた色濃い赤ワインの原料となって来ました。果実も酸味もタンニンもどれもしっかり持ちながら、どれも突出する事なくバランスが良いイメージ。溌剌としつつ厚みのあるワインになります。この品種は19世紀にはボルドー中で栽培される中心品種でしたが、1956年の大凍害の後植え直されず、現在はボルドーでは稀な品種になっています。

<カルメネール>

芽吹き遅く、カベルネ・ソーヴィニヨン以上に熟期の遅い、ボルドーにおいては最晩熟の品種になります。完熟すると色濃く(カルメネールの語源は「深紅」を意味するCarmin)、豊かなボディ感と力強い酸味と量はありつつ熟したまろやかなタンニンを持つスケールの大きな味わいとなります。18世紀にはカベルネ・ソーヴィニヨンではなく、カルメネールがボルドーの中心品種でした。しかし収量と熟度が安定しないため、フィロキセラ被害の19世紀末以降、植え直される事なく、現在のボルドーでは殆ど見られなくなっています。

【マルベックとカルメネール】

前項でご説明した通り、カベルネ一族の中でマルベックとカルメネールは、元々はボルドーの中心品種でありながら、フィロキセラや凍害をきっかけにほぼ栽培されなくなってしまった品種です。しかし、彼らは故郷ではなく、海を渡った他の国に安住の地を見つけました。

<マルベック&アルゼンチン>

2020年の世界のマルベックの栽培面積は約100,000ha、アルゼンチンは45,657haと、世界の4割強を占めます。2位のフランスのシェアが約7%ですから、いかにアルゼンチンが抜きん出ているかがわかるかと思います。アルゼンチン国内での存在感を見ても、マルベックは栽培面積の22%を占めるこの国で最も栽培されている品種です。マルベックは標高高く乾燥したアンデスの地を、自らを最大限表現出来る場所として認めたようです。アルゼンチンのマルベックがこれだけ増加した理由は、色濃く、果実味タップリでオークの甘い香りがする力強いスタイルがUSAで大ブレイクしたのが一番の理由ですが、現在は標高高く冷涼なエリアで、土地の味わいを表現した繊細なスタイルも増加しており、これから更なる進化が見られそうです。

<カルメネール&チリ>

少し古いデータになりますが、2016年の世界のカルメネールの栽培面積は約20,000ha。それに対してチリの栽培面積は11,000ha。この品種の約半分を占める最大の生産国です。カルメネールはとても晩熟の品種なので、地中海性気候で、秋に雨の降らないチリの気候がとても合った様です。持ち込まれたのは1800年代の前半ですが、長い間メルロと混同され、カルメネールがチリで特定され個別に栽培&醸造され始めたのは1994年からです。今年はカルメネール特定30周年記念。こちらもまだまだ進化していくと思います。

【カベルネ・ソーヴィニヨンの遺伝子を継ぐものたち】

カベルネ・ソーヴィニヨンは前述のとおり、世界で最も広く栽培されているワイン用のぶどう品種(200,000ha超)ですが、その子孫にメジャーな品種は今のところありません。しかし、品質の高さは皆が認めるところ。人為的な交配によって、その血を引いた高品質のぶどうを産み出す努力が続けられています。~人為的な交配品種~

マルスラン[Marselan] (カベルネ・ソーヴィニヨン×グルナッシュ・ノワール)

…現在のところ、最も成功していると思われるカベルネの血を引いた交配品種。カベルネ・ソーヴィニヨンの果皮の分厚さや味わいの強さ、環境適応力の高さと、グルナッシュの乾燥への体制やまろやかな果実いを引き継いだ優良品種。2019年にACボルドー及びボルドー・シュペリュールに温暖化対策用の品種として認可され、注目が集まっています。

ドイツやオーストリアの交配品種

…力強い赤ワインを求める北國のドイツやオーストリアでは、地元の品種であるブラウフレンキッシュやドルンフェルダーなどとカベルネ・ソーヴィニヨンを交配し、果皮が分厚く色の濃いぶどう品種を産み出す努力が続けられて来ました。カベルネ・ドルサやカベルネ・ミトスなどが代表的な品種として挙げられます。他にも珍しいところでは、カベルネ・ソーヴィニヨンとカビ耐性を持つぶどうとの交配で生まれた白ぶどうカベルネ・ブラン[Cabernet Blanc]というものも存在します。カベルネ・フランと混同してしまいそうですね。