ワインスクエアTOP>ワインの基礎知識>ワインを楽しむ

ワインとお料理を合わせる際のポイントや、ワインを飲む際の適温、失敗しない栓の開け方など、実際にワインを楽しむ時のヒントを、簡単にご紹介します。

ワインと料理がグッと近付く、簡単な合わせ方のポイントをご紹介します

ワインとお料理を合わせると、そこには新しい味わいがうまれます。同じワインでも料理によって相性がよかったり、悪かったり。このワインと料理の相性の事を、フランス語で「マリアージュ」といいます。マリアージュ(Mariage)とはフランス語で「結婚」の意味。人が関わる人によって色々な側面を見せるように、ワインと料理も相手によって実に色々な側面を見せてくれます。「結婚」とは本当に上手に言ったものです。

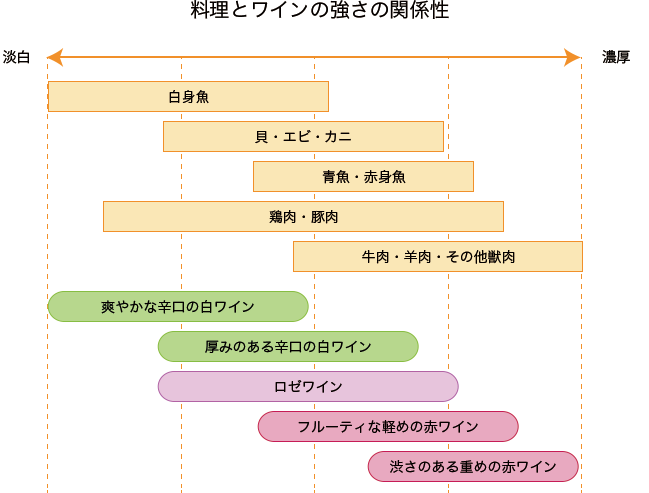

ワインとお料理の味わいの強さが合っていないと、たとえ要素は合っていたとしても、強い方が弱い方の味わいを消してしまう、支配のマリアージュが生まれてしまいます。

マリアージュを考える際には、常に①の味の要素以外に、ワインと料理のそれぞれの「強さ」も考慮する必要があります。

味わいの強さが合うところが心地よいマリアージュが生まれるところです。「魚には白」、「肉には赤」と常識のように言われていますが、これを見てみると一概にそうとも言い切れない事がわかります。

魚でも脂の乗ったものや、赤身であれば赤ワインが合う場合もありますし、お肉でも例えば鶏肉などの場合は、白ワインの方がおいしく感じる事もあります。

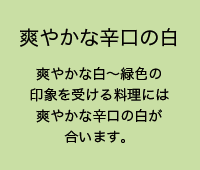

爽やかな白~緑色の印象を受ける料理には爽やかな辛口の白が合います。

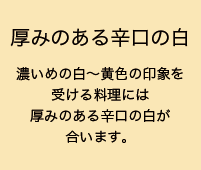

濃いめの白~黄色の印象を受ける料理には厚みのある辛口の白が合います。

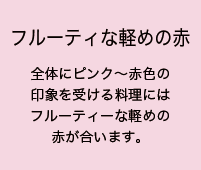

全体にピンク~赤色の印象を受ける料理にはフルーティーな軽めの赤が合います。

全体に茶色や紫色の印象を受ける料理には渋さのある重めの赤が合います。

比較的シンプルでわかりやすい合わせ方です。料理をパッと見た時の色のイメージで、合わせるワインのタイプを決める方法です。

●白や緑色の料理には爽やかな白ワイン

●濃いめの白や黄色の料理にはコクのある白ワイン

●ピンクや赤の料理にはフルーティーな赤ワイン

●紫や茶色の料理には重めの赤ワイン

簡単ですが、効果的な方法です。

その土地の料理には、その土地のワインが一番合う。長年、その土地の人々によって愛されてきた相性は、やはり有無を言わせない説得力があります。

ワインも料理も、その土地の風土を映すもの。安心感のある組み合わせです。

今晩出来る!ワインと料理を合わせるちょっとした工夫をご紹介します

人間の味覚は、個人の嗜好による部分がとても大きなものです。過去に行った実験によると、好みのワインと合わせた際に、より強く「おいしい」と感じる事がわかっています。

嫌いな香りや味わいがあると、味覚がその嫌いなところに集中してしまう傾向があります。折角のよいところも見えなくなってしまいますので、避けた方が無難です。

「おいしい」という感覚は、ひとりひとり異なるもの。マリアージュに正解はありません。このコラムが全て正しいわけでもありません。自分の好きなように楽しみましょう!

赤でも白でもロゼでもスパークリングワインでも。

どんなワインでもよい相性を見せてくれるのがこれらの食材。

失敗したくない時には、この3つを合わせて使うと完璧です!

でも…、

濃くて渋い赤ワインだけは牛肉などの赤身肉です。

濃い赤ワインの時は、鶏肉ではなく牛肉のお料理にしましょう。

飲もうと思っているワインをお料理に入れてしまおう!

加熱時やタレなどに少量ワインを入れると、グッと相性がよくなります

赤ワインの場合は胡椒白ワインの場合はレモンを足そう!

ワインの持っているフレーバーに近い他のものでもOK!

オイル(オリーブオイル)を少し多めに!もしくはチーズを少し足そう!

油脂分はワインと食材を近付けてくれます

いつもより少しだけ塩分を多めにしよう!

(健康に問題のない程度で!)

栓をして冷蔵庫に入れておけば、翌日に飲んでいただいても問題ありません。

ワインによってはおいしくなっているものもあるでしょう。

違う料理と合わせると、ワインもとてもおいしく感じられて

驚くかもしれません!

ワインを開けるのには、色々な道具があります。

それぞれの使い方、失敗しない開け方を動画でご紹介します。

難しそうに見えるワインのラベル。でもワインの情報がギュッと詰め込まれた大切なものです。

ラベルが読めれば開ける前にワインの味わいがわかるとも言えます。

どんな事が書いてあるのか見てみましょう。

ワインを生産している国の多くには、「ワイン法」が存在します。ワインというお酒の定義や、ワインのつくり方、生産地の基準などを定める事で、ワインの品質を保ち、模倣品などを防ぐというのが、ワイン法の主たる目的です。 ワインのラベルに記載される事柄も、ワイン法によって規定されていて、ラベルを見ると実に沢山の事がわかるようになっています。以下にその違いを見ていきましょう。

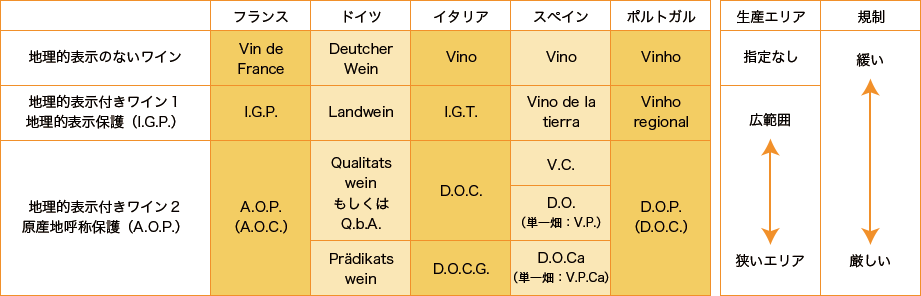

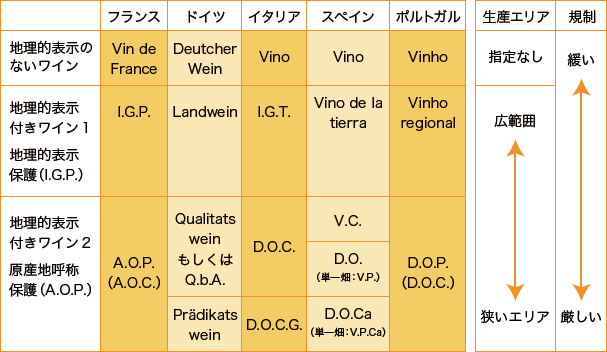

EUでは2009年ヴィンテージから共通のワイン法を適用する事になりました。それによると、ワインは「どこで生産されたか」によって、以下の3つのカテゴリーに分かれます(国よってはその中でさらに細かく分けているところもあります)。参考までに日本のお米で例えた例を横に記載します。

①地理的表示のないワイン…色々な県産の色々なお米を混ぜた量産ブランドのブレンド米のイメージ

②地理的表示付きワイン(地理的表示保護:I.G.P.)…新潟県産米のイメージ

③地理的表示付きワイン(原産地呼称保護:A.O.P.)…魚沼産コシヒカリのイメージ

なんとなく感じがわかるでしょうか。生産エリアが狭くなるほど、土地の特徴がよく出るようになり、格が(そして大抵の場合価格も)上がっていきます。

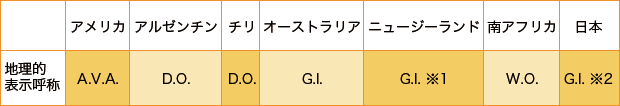

上の①~③が国ごとになんと呼ばれているかの表を以下に挙げます。これを見ればそのワインの品質分類がわかります。

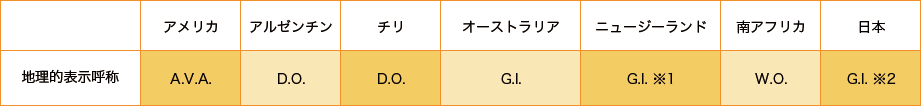

品質分類が明確なヨーロッパに対して、ニューワールド諸国のワイン法では地理的表示が「ある」か「ない」かのどちらかになります。国ごとに呼び名が変わります。

※1 G.I.法は可決されているが、現時点ではまだ施行されていない。

※2 日本にはワイン法は存在しないが、国税庁が唯一「山梨」をワイン産地として指定している。

こちらはフランスの最高品質分類であるA.O.C.ワインのラベルです。特徴としては、ラベルの中で最も大きく表示されるのが地名(この場合はボルドー)であるという点です。

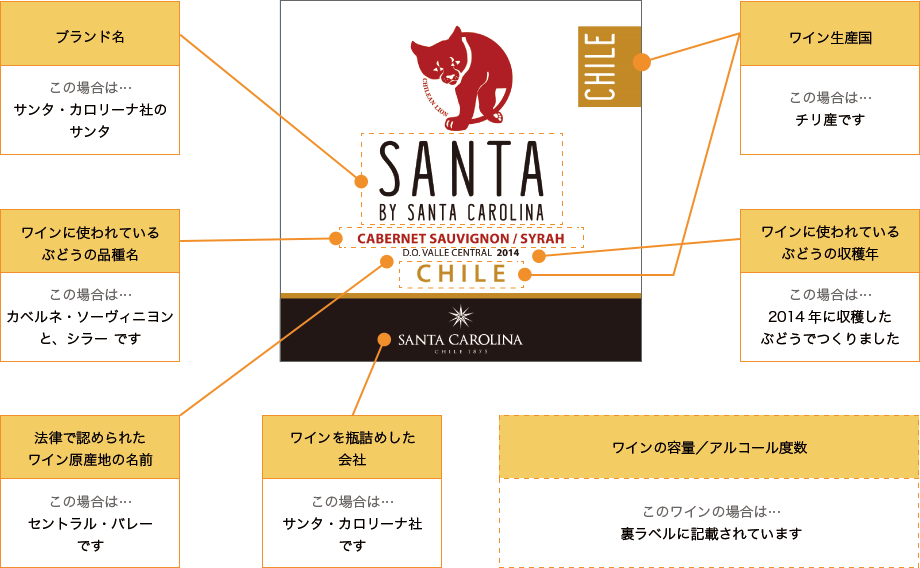

こちらはチリの地理的名称つきであるD.O.ワインのラベルです。フランスと異なり産地名が小さく、かわりにブランド名やぶどう品種名、ワイン生産国名が大きく表示されているのがわかると思います。

フランスをはじめとするヨーロッパ諸国では、長い歴史の中で産地とぶどう品種やワインのスタイルが強く結びついています(最高クラスのA.O.P.の場合、産地ごとに使えるぶどうや、ワインの味わいが明確に決められている)。つまり、どこでつくられたワインなのかがわかれば、使われているぶどうや味わいがわかるようになっているという事です。ですから、ラベルに表記するのは産地名のみという事になるのです(同じ産地で色々なタイプがつくられる際にはぶどう品種名を記載する事もありますが、それでも最も表示が大きいのは産地になります)。

それに対して、ニューワールド諸国では、成功を求めて新たなぶどう品種への挑戦、新たな産地の開拓が常に行われています。同じ産地でも生産者の考え方によって、生産されるワインの味わいに結構な差が出る事が多いのです。ですから、ラベルに、味わいが想像しやすいぶどう品種名が大きく記載される事になるのです。

NEW !

今日使える「ワインコラム」 ~ワインの栓~

色々とあるワインの栓の違いは?

ワインに使われる栓(クロージャー、closures)には色々な種類があります。それぞれの特徴を見ていきましょう。

ワイン用の栓として、最も広く使われているものです。伝統的にはコルク樫の木の皮からつくられますが、近年形状は同じながら色々な素材を使ったものが出てきています。

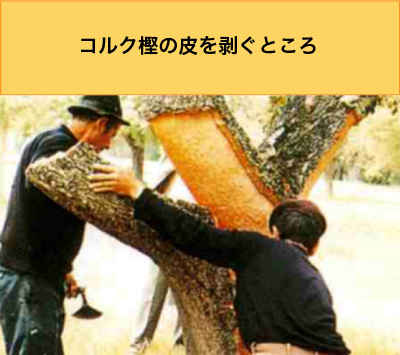

地中海域原産のブナ科の木の一種。生長とともに表皮のコルク層が肥大します。9~10年に一度、肥大したコルク層を剥いで主にコルク栓として使用します。地中海域が主な生産地で、主要生産国はポルトガルとスペイン。他にもモロッコやアルジェリア、イタリアなどでも生産されています。

コルク樫の皮を打ち抜いてつくられる最もシンプルなコルク栓です。最もシンプルではありますが、最も古くから使われている栓であり、長い歴史で証明されてきたワイン栓としての高い実績と信頼感があり、高級感のあるワインの栓です。

天然コルクはごく微量ですが瓶内に酸素を透過します。この微量に透過する酸素によって、ワインの熟成が理想的に進むと考えられてきました(この問題については未だ謎が多く、解明されていないので、詳細についてはここで述べるのは控えます)。ただし、高品質のコルク栓は供給量が少なく、高価です。

また、天然のコルク樫の皮をそのまま使用するため、1つ1つのコルクの固体差が大きいという問題があります。寝かせて保存し、ワインとコルクを接触させておかないと、コルクが乾燥して収縮してしまいます。

●コルク樫がコルク栓になるまで

皮剥ぎ → エイジング(天日乾燥) → 煮沸(柔らかくする&殺菌) → コルクの長さにカット → 打ち抜き → みがき → 漂白(塩素水浸漬) → 選別 → 包装

細かく粉砕されたコルク片を再結集してつくられるコルクです。天然コルクに使えない部位が使用出来るため、安価に製造することが可能です。最も安価なコルクです。

2000年代に入ってから登場した、新しい圧搾コルクの一つです。特殊な加工をする事で、コルク臭の原因となるTCAなどワインに悪影響を与えるとされる成分が除去されています。また酸素透過性もコントロールされています。性能によって幾つかのグレードがあります。天然コルクと異なり、個体差が非常に少ないのも優れた点です。代表的なものとしてディアムコルクなどがあります。

圧搾コルクの両端に天然コルクのディスク(円盤状のコルク)を貼り付けたタイプで、ワインの液面に触れる部分は天然コルクになります。比較的安価なワインに使用されている事が多いですが、人気のあるコルクの一つです。

プラスチックなど人工的な素材でつくられたコルクです。天然コルクと違って個体差がほぼなく、コルク臭の恐れも基本的にありません。ただ、コルク内の密度が高いために抜栓しにくく、また天然コルクよりも弾力性に欠けるため、再栓が困難であるのが弱点と言えます。また寿命もその他のコルクよりも短めと言われています。

再栓可能。酒精強化ワインやある種の甘口ワインなど、すぐに飲みきらないことを前提としたワインに採用されていることが多いです。

ねじ式の金属製のキャップで密閉するタイプの栓です。瓶にキャップの下半分が残るタイプと、瓶から完全にキャップが取れるタイプがあります。

など、コルクと比較して優れた特性を持っています。実用化されたのが1990年代半ばからと比較的新しく、酸素の透過性などの問題から、ワインの熟成の可能性に疑問が持たれていましたが、近年は研究が進んだことで、ワインの熟成の問題も解決したものが出てきています。

近年になって登場した新しい栓の一つです。見た目が美しく、再栓性もあります。ガラスなのでワインの味わいに影響を与えないことも特徴の一つです。代表的なものにヴィノロックなどがあります。

ビール瓶などに主に使われていますが、一部のワインでも採用されていることがあります。基本的に酸素を透過しないので、熟成タイプではなく早めに飲むタイプの微発泡のワインなどで採用されている事が多いようです。

コルク臭は天然のコルク栓を使用するワインで起こりうる、非常に厄介な問題の一つです。コルクの塩素漂白の際に2,4,6-トリクロロアニソールという化学物質が付着することで発生します。この物質は嗅覚を麻痺させ、ワインの香りが感じられなくなる結果、どんなワインでも同じカビ臭い香りを感じられるようになってしまいます。

近年、この現象への研究が進み、発生率はかなり減少したと言われていますが、それでもまだ根絶には至っていません。

NEW !

今日使える「ワインコラム」 ~ワイングラス~

グラスの形によるワインの味わいの違いは?

同じワインでも形の違うグラスで飲むと異なった味わいに感じられます。グラスの形とワインの味わいの関係を見てみましょう。

ボウルの形状によってワインの香りの感じ方が大きく変わります。

ボウルの最大直径とリム部分の直径との差が大きいグラス(いわゆるチューリップ型)ほど、ワインの香りを集めやすく、色々な香りを感じ取りやすくなります。

逆に形状がスマートで、ボウルからリムにかけてが垂直だったり、外に開いていたりするグラスは、香りをシンプルに感じます。テーブルワインなどをカジュアルに愉しむ際には、こちらの方が美味しく感じることもあります。

香りはワインの愉しみの重要な要素の一つですので、ワインをじっくりと飲む際には、やはりチューリップ型のグラスの方がオススメです。

グラスの形状によって、同じワインでも感じる味わいが変化します。何故そうなるのか?完全に解明されているわけではありませんが、グラスの形状によって、香りの感じ方が変わること、口の中に入ってくるワインの量が変わること、ワインが口のどの位置に入ってくるかが変わることなどが影響していると言われています。

グラスメーカーが、ワインのタイプ別にグラスを販売されていますが、味わいの好みは人それぞれ異なりますので、ご自分で何種類かのグラスで試して、好みを探してみるのも良いかと思います。

ボウルの大きさは、ワインの香りを溜めるキャパシティの大きさです。

香りの総量の多いワインは、大きなボウルのワイングラスで愉しまないと、その良さを全て発揮する事が出来ません。反対に香りの総量が少ないワインは、大きすぎるボウルのワイングラスに入れてしまうと、香りがグラスのリム部分まで届かずに、物足りなく感じてしまうことも。そのワインの香りの総量に合った容量のボウルを持ったワイングラスを選ぶ事が大切です。

また赤ワインは白ワインと比較すると香りの総量が多く複雑なのが一般的ですので、赤ワインのグラスの方が白ワインのグラスよりも大きめのものを使用するのが基本です。白ワインのグラスが小さめなのは、冷やして飲むことが多いため、温度が上がってしまわない内に飲めるように、という理由もあります。汎用性のある標準的なワイングラスの容量は白ワイン用で250~300ml程度、赤ワイン用で350~400ml程度です。

グラスメーカーによってはさらに細かく分類しているところもありますが、基本の形には以下のようなものがあります。

| ボルドー型 | 大きめのボウルで縦長型のグラスです。ボルドー型という通り、渋みが強く、酸味が穏やかなタイプのワインに適します。カベルネ・ソーヴィニヨン、メルロ、シラー、マルベック、サンジョヴェーゼなどからつくられるワインにオススメです。 |

|---|---|

| ブルゴーニュ型 | 大きめのボウルで横のふくらみが大きい風船型のグラスです。ブルゴーニュ型という通り、酸味が強く、香りが華やかなタイプのワインに適します。ピノ・ノワール、ガメ、ネッビオーロなどからつくられるワインにオススメです。 |

| 白ワイン型 | ボルドー型の小型版と言って良い縦長型のグラスです。ボウルが小さめで、果実味をフレッシュに愉しむ事が出来ます。殆どの白ワインはこの形で愉しむ事が出来ます。ロゼワインや一部の軽やかなタイプの赤ワインにも適したグラスです。 |

| スパークリングワイン型 | フルート型とも言います。細く縦に長い形状が特徴です。立ち昇るスパークリングワインの泡が長く見ることが出来ます。香りが溜まる場所が少ないので、ボリュームのある味わいのスパークリングワインの場合、白ワイン型のグラスを使用するのもオススメです。 |

| クープ型 | ソーサー型ともいいます。横に平らに広がった形状のグラスです。スパークリングワイン用のグラスですが、ボウル部分が殆どないので、香りがわかりにくいのが難点です。味わいよりも一度に大量にサービスする機能性を重視したグラスです。 |

| テイスティンググラス | ISO※の規格に則った、テイスティングをするためのグラスです。ボウルは小さめでワインを愉しむというよりは、ワインに欠点がないかを探すためのグラスと言えると思います。 ※国際標準化機構 |

| 陶器・磁器 | 比較的口がすぼまった陶器の湯呑などでもワインを愉しむことが出来ます。世界には伝統的に盃のような陶器で日常的にワインを愉しんでいる産地があります。洗練された味わいのワインよりも、土っぽさのある地酒的な味わいのワインの方が陶器で飲む場合には美味しく感じられるようです。 |

|---|---|

| 漆器 | 陶器同様にガラスとは異なる温かな触感が特徴です。漆器は酸にも強いので、心配なく使用することが出来ます。ワインの色が見にくいことと、チューリップ型のボウルがつくりにくいことが難点です。ひなびた味わいのワインが結構美味しく感じられることがあります。 |

| 金属 | ガラスが一般的になる前は、銀のカップが一般的に使用されていました。16世紀中頃にガラスの大量生産技術がうまれたことで、現在はほぼ姿を消しています。 |

ワインを注ぐ量は、ボウルの幅が一番広がっているところより少し下までです。

よく話題になりますが、グラスの正しい持ち方は写真①と②のどちらなのでしょうか。日本では①の方が圧倒的に多いと思われますが、欧米では②の方も多いです。

ではどちらかが正解なのかというとどちらも間違いではありません。

①はボウル部分を手で持つ事でワインの温度が上がりやすくなるのを避ける持ち方。

②はパーティーなどで、ワインをこぼさないように安定して持つための持ち方。

と、それぞれ目的が違う持ち方なんですね。

巨大なワイングラスだとボウルをつかむ事が物理的に出来なかったりなんてこともありますので、あまりこだわりすぎなくて良いでしょう。ワインを真剣に味わうテイスティングの時やレストランなどでは①の持ち方を、そしてカジュアルな場や大人数のパーティーなどでは②の持ち方をという感じで使い分けすれば良いと思います。

NEW !

今日使える「ワインコラム」 ~ワインボトル~

ワインの容器として最も一般的なものです。重くて、割れる危険性があるなどの欠点はありますが、長期間の保存やそれに伴うワインの理想的な熟成という点では、現時点では最も優れた容器です。一般的に使われている瓶形には以下のようなものがあります。

いかり肩が特徴のスラリとした形状の瓶です。伝統的にフランスのボルドー地方で使用されてきたボトル形状なので、一般的に「ボルドー型」と呼ばれています。

ボルドー地方以外でも、ボルドー原産のぶどう品種(カベルネ・ソーヴィニヨン、メルロ、ソーヴィニヨン・ブランなど)でつくられるワインではこのボトルを使用している生産者が多いようです。

なで肩が特徴の太めの形状の瓶です。伝統的にフランスのブルゴーニュ地方やローヌ地方、ロワール地方などで使用されてきた形状で、一般的に「ブルゴーニュ型」と呼ばれています。

ブルゴーニュ地方以外でも、ブルゴーニュ原産のぶどう品種(シャルドネ、ピノ・ノワール)でつくられるワインや、ロワールスタイルのソーヴィニヨン・ブランやローヌスタイルのシラーのワインもこのボトルを使用している生産者が多いようです。

スラリと背の高い細長型の瓶です。伝統的にドイツやオーストリア、フランスのアルザス地方などで使用されてきた形状です。他の産地でも、リースリングやゲヴュルツトラミネールなどの上記の国々で生産されているぶどうからつくられるワインにはこのボトルが使用されることが多いようです。

スパークリングワイン用のボトルです。スパークリングワインのガス圧(高いものだと6気圧)に耐えられるように、瓶が分厚く丈夫につくられています。口の近くに出っぱりが2つありますが、これはコルクのワイヤーを引っ掛ける部分と、熟成期間中に王冠をはめる部分です。

スパークリングワインは乾杯などで使われることが多いからか、スティルワインのボトルと比較すると、大容量のものが多く存在します。特にシャンパーニュには187ml~15Lまでなんと14種類ものボトルサイズがあり、それぞれ名称が異なります。サロモンよりも大きなサイズは近年になって新しくつくられるようになりました。

ドイツのフランケン地方で伝統的に使用されてきたボトルです。独特のずんぐりむっくりの形状をしています。

他にもフランスのジュラ地方のヴァン・ジョーヌという特殊なワインにのみ使用される、クラヴランという620ml入りの独特の形状の瓶や、ヴェルディッキオのアンフォラ型、キャンティのフィアスコ型、細長くくびれのあるプロヴァンス型など、昔からの産地では伝統的に使われていた瓶形もありますが、近年では伝統的な瓶をつくる職人の減少や、経済的理由によるボトル形状の統一化などで、伝統的なワインの瓶形は減少傾向にあります。

また、瓶形ではありませんが、フランスのローヌ地方のシャトーヌフ・デュ・パプや、ロワール地方のアンジューなどで、産地共有の紋章の入った瓶を使っている産地もあります。他にも個人的に特注の瓶を使用している生産者もいます。

定型でない瓶を使用しているという事は、瓶にそれだけのコストをかけているという事ですので、生産者のこだわりがあらわれていると言う事が出来ると思います。

ビール瓶などと同じく、紫外線による劣化から中のワインを守るために、ほとんどのワインの瓶には色がついています。ほとんどが淡い緑色ですが、中には青や茶色、青緑色などの色をしたものもあります。緑色のボトルが使われることが多いのは、緑が赤ワインの色の反対色だからなどと言われていますが、特に色の違いによる、性能の大きな差はありません。ロゼワインの場合、中の美しいロゼカラーが見えるように、透明瓶を使うことが多いようです。

近年少しずつ増加している容器です。スクリューキャップのガラス瓶同様に取り扱えるだけでなく、ガラス瓶と比較すると軽量で、破損しにくく、リサイクルがしやすいため、人気があります。通常のペットボトルは酸素を透過してしまうため、ワインには適さないとされていますが、ワイン用として使用されているペットボトルは、内面に特殊なコーティングをすることで酸素の透過性を抑えています。

その名前の通り、紙で出来た箱(ボックス)の中に、特殊加工されたプラスチック製の袋(バッグ)が入っているタイプの容器です。酸素を防ぐ素材の袋と、ワインを注いだ量だけ収縮して容器内の空間を無くすことでワインの酸化を防いでいるため、通常のガラス瓶と比較して開栓後の長期保存が可能となっています。ガラス瓶と比較して軽量で、廃棄しやすいこともメリットです。

カジュアルワイン用の容器として広く使われている容器です。

牛乳などの紙パックとは異なり、ワイン用の紙パックは内面を酸素バリア性を持った素材で特殊コーティングしています。

軽量で、廃棄しやすいのが特徴です。

近年になって開発された新しい容器の一つです。通常の缶であればワインの酸とアルコールによる腐食が心配されますが、缶内部を特殊コーティングすることでその問題を解決しています。小容量から愉しめ、冷えやすく、持ち運びしやすく、さらにグラスが必要無いというのがメリットです。再栓出来ないというデメリットを解決したボトル缶タイプも開発されています。

こちらも新しい容器の一つです。小容量から愉しめ、持ち運びやすく、グラスが必要ないという点で缶と共通の良さがあります。さらにスクリューキャップタイプなので再栓可。家で飲むというよりは、持ち運ぶ際に重宝する容器の一つです。容器内の熟成などは考えられていないので、早飲みすることが大前提です。

NEW !

今日使える「ワインコラム」 ~ワインの保管~

ワインはどうやって保管すればいい?

ワインはデリケートなお酒です。美味しく愉しむための保管方法を知っておきましょう。

①年間を通じて一定の気温の涼しい場所(12~15℃前後が望ましい)

出来るだけ一日の中で温度変化の少ない場所が理想です。温度の低い場所で保管した場合には熟成スピードが遅くなり、温度の高い場所で保管した場合には熟成スピードが速くなります。25℃を超えた場所で保管すると、急激に酸化熟成が進むと言われています。

②年間を通じて70~75%の湿度

湿度の低い場所では、コルクが乾燥して収縮してしまい、瓶との間に隙間が発生して酸素が入り込むことで、ワインを酸化させてしまう可能性があります。逆に高過ぎる場合は、ワインのエチケット(ラベル)などに、カビが生えやすくなり、ボロボロになってしまうリスクが高くなります。

③必要に応じて点灯が可能な暗所

紫外線は瓶内のワインにダメージを与えると言われています。ワインに静かに眠ってもらうためにも暗所が適していると言われています。

④振動などがなく、ワインを静置出来る場所

細かな振動は、ワインがゆっくり休めずにダメージを与えると言われています。

⑤異臭のない場所

香りがある場所の場合、ワインにその香りがついてしまう可能性があります。

上記のような条件を考えた場合に、最も理想的な保管場所は地下セラーという事になりますが、日本の場合、あまり現実的ではありません。古い住居ですと、土蔵なども、温度や湿度が一定で悪くない保管条件のようですが、家に土蔵のある方もそんなにいらっしゃらないかと思います。現実的には市販のワインセラーというのが、最も良い選択肢になります。ただし、結構高価なもので場所も取りますので、その選択肢をとれない方の場合はどこが良いのでしょうか?

日当たりの悪い部屋の押入れ、床下収納など、涼しい場所であることが大前提です。涼しい場所というと、真っ先に冷蔵庫が頭に浮かびますが、一日の中で何度も扉の開閉があり、短期間での温度変化が大きかったり、温度が低すぎて中身成分が沈殿したり、コルクが乾燥したり、庫内のにおいが移ったりする可能性があるので、意外とおすすめではありません。涼しい場所が冷蔵庫しかない場合は、冷蔵室より開閉する機会が少なく、湿度の保持力も高い野菜室の方が保管場所としては適当です。

ただ、日本の高温多湿という環境はワインにはなかなか厳しい保管環境ですので、ワインセラーがない場合の、長期保管はあまり良い結果をもたらさないと思われます。

基本的には、できるだけふた夏を超えない内に飲むことをおすすめします。

ワインは高い酸とアルコール度数によって、微生物汚染には比較的強いお酒ではありますが、開栓後は一気に酸素や空気中の微生物が容器内に侵入しますので、必ず冷蔵保管して下さい。

「一度開栓したワインはその日のうちに飲まなければいけない。」と思われている方が多いですが、実際はそういう事は特にありません。開栓後は熟成のスピードが一気に上がるという事なので、熟成のポテンシャルを持ったワインの場合、開栓後数日経ってからの方がまろやかになって美味しいという事はよくあります。

また、開栓後の熟成のスピードは、容器内に残っているワインの量にも左右されます。酸化熟成は容器内の酸素の量が多いほど速く進みますので、容器内のワインの残量が多いうちはゆっくりと進むのですが、ワインを飲み進めてワインの残量が減ってくると、急激に味わいが変化します。小さめの容器に移し替えて容器内のスペースを少なくする事で、この問題は解決できます。

COPYRIGHT © SUNTORY HOLDINGS LIMITED.

ALL RIGHTS RESERVED.

You must be of legal drinking age to

enter this site.このサイトにはお酒に関する情報が含まれているため、

20歳以上の方を対象としています。

誕生年月日を西暦でご入力下さい。

By entering this website, you are agreeing to our Terms and Conditions, Privacy Policy, and Cookie Policy.閲覧することにより、利用規約、プライバシーポリシー、および Cookie の使用に同意したことになります。