- ワインの産地編

海のワイン(スペイン・ガリシア州・リアス・バイシャス地方)

2022年08月

(写真)海に隣接するリアス・バイシャスの畑

この記事が掲載される頃には8月も終わりに近づいていますが、8月と言えば夏休み、そして海のシーズンです。筆者は今となっては年中ずっとワインの事を考えているので、海と言えば海の近くのワイン産地の事をすぐ考えてしまいます。実は海の近くの有名ワイン産地って結構あって、代表的な例で言えばボルドーがそうですし、カリフォルニアやチリにも畑から海が見えるような産地があります。地中海沿岸諸国のワイン産地も当然そうですし、各国の島で生産されるワインは海との結びつきがとても強いワインと言えるかなと思います。

しかし、その中でも場所だけでなく、風味にも強く海を感じさせるワインを生む産地があります。それが、リアス・バイシャスです。「海のワイン」とも呼ばれるこの産地を今回は見て行きたいと思います。

【リアス・バイシャス地方の風土】

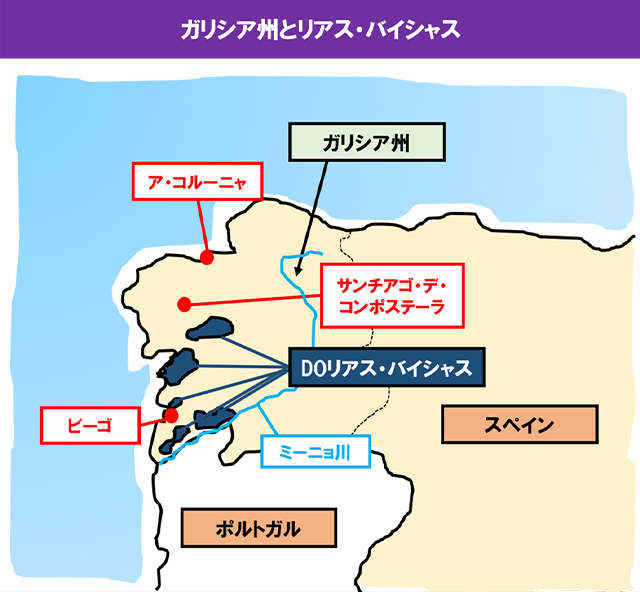

リアス・バイシャスはスペインのDOワイン産地です。赤白のスティルワインとスパークリングワインの生産が認められています。スペイン北西部のガリシア州にあり、その中でも一番西に位置しますので、スペインで最も西にあるワイン産地です。スペインと言えば、「燦々と降り注ぐ太陽と乾燥した大地」みたいなイメージがありますが、ガリシア州は大西洋からの湿った冷たい風の影響を常に受ける冷涼で湿潤な海洋性の気候です。イベリア半島の衛星写真を見て頂くと、北西部と北部のごく一部だけ濃い緑色に見えますが、ここが湿潤な海洋性気候の影響を受けるエリアです。リアス・バイシャスはその中でも、海に面した西端に位置しますので、最も冷涼で湿潤です。例えばスペイン南部で地中海性の気候であるセビーリャと比較してみると、このエリアの中心都市ビーゴの年間平均気温が14.2℃でセビーリャが19.5℃、年間降水量が1805mmに対して540mmと大きな差がある事がわかります。このエリアの年間の降水量は、なんと日本の平均とほぼ同じです。

ただし、年間の降雨量は非常に多いものの、収穫が終わる10月からぶどうが目覚める3月までの半年間に70%が降り、ぶどうの生育期間中の雨は全体の25%の500mm程度となる事、そして土壌は非常に水捌けが良い花崗岩が中心である事から、雨の影響は軽減されています。

リアス・バイシャスはスペインで最も評価の高い白ワインの産地として知られています。

リアス・バイシャスの海岸線は非常に入り組んだ典型的なリアス式海岸です。リアスはガリシアの言葉で「入江」を意味し、実際にリアス式海岸の名前はこのエリアの海岸線に由来するようです。ちなみにバイシャスは低いもしくは下を意味する言葉で、ガリシア州の海岸線のビーゴを中心とする南部がこの名前で呼ばれています。北部のア・コルーニャを中心とするリアス式海岸は高いもしくは上を意味するリアス・アルタスです。

【リアス・バイシャスのぶどう品種】

写真:(左)アルバリーニョ(右)このエリアでは伝統的に棚で栽培される

DOリアス・バイシャスでは複数のぶどう品種が認可されていますが、栽培面積の95%を占めるのが、白ぶどうのアルバリーニョです。アルバリーニョは雨の多いエリアで発展してきたぶどうらしく果皮が分厚く、湿度が高いエリアでどうしても発生しやすくなってしまうカビ系の病気への強い耐性を持ちます(例えば日本の甲州なども果皮が分厚い)。また、生来の高い酸度を持ったぶどうでもあり、フレッシュでキレのある味わいのワインを生む品種です。レモンやグレープフルーツなどの柑橘系や青りんどなどを連想させる爽やかな果実のアロマから、熟度が上がるにつれて白桃を思わせる芳香や豊かな百合系の花の香り、追熟済みの甘い洋梨などの豊かな果実味まで、香りには幅がありますが、特有の香りを持たないニュートラル品種と、華やかではっきりとした特徴を持つアロマティック品種の中間あたりにある、セミ・アロマティック品種と定義される事が多い気がする品種です。基本的には引き締まったキレや酸味を持った果実を連想させる方向性の香りを持ちます。リアス・バイシャスのアルバリーニョはそれに加えて、良く”塩っぽい”と表現される独特の海を思わせる風味を持つのが特徴です。風土のところでも述べた、常に大西洋から吹いてくる海風がぶどうにこの風味を与えると言われています。他のエリアでも島の海辺で生産されるワインで同様の風味を感じる事がありますので、そう言われると納得するところがあります。

このアルバリーニョ、実は今世界中で引っ張りだこの人気ぶどう品種になっています。完熟しても高い酸を維持するので、地球温暖化に適応した品種として大注目なのです。オーストラリアやカリフォルニアなどの温かいエリアで早くから栽培されていましたが、なんと2019年にはボルドーでも補助品種として認められました。

雨の多い日本では、温暖化対策以上に雨に強い品種として大きな注目が集まっており、最も品質的に期待される白ぶどうの一つとなっています。栽培は既に全国的に広がりを見せつつあり、日本でのアルバリーニョ人気に火がつくきっかけとなった新潟県や富山県の海岸沿いのものだけでなく、内陸部のワインでも素晴らしいものが出て来ています。ますます人気が出そうですね。

リアス・バイシャスのアルバリーニョ以外の5%のぶどうは、白ぶどうのロウレイラ、トレイシャドゥーラ、カイーニョ・ブランコなど、ミーニョ川を挟んで対岸に位置するポルトガルのヴィーニョ・ヴェルデ地方のワインと同様の品種(アルバリーニョとブレンドされる事が殆ど)、そして全体の1%程度とごく僅かですがカイーニョ・ティント、ソウソン、エスパデイロなどこれもヴィーニョ・ヴェルデと共通の赤ワイン用のぶどうたちです。もし見かけたら試してみて下さい。

【リアス・バイシャスの白ワインづくりとサブ・リージョン】

リアス・バイシャスのワインの殆どがアルバリーニョ100%の辛口白ワインのため、ここではそのワインづくりのみを解説します。アルバリーニョの特徴であるアロマを大切にするために、ステンレスタンクで発酵・熟成するのが一般的です。果皮が厚く、そこに色々な香り成分が含まれるため、発酵前に低温で果皮と果汁を保持するスキンコンタクトの技法を使ってより多くの香りを取り出し、複雑さを与える方法も良く取られます。一部の高級なものは、より完熟した厚みのあるぶどうを使用するため、その厚みとのバランスを取るために樽発酵・樽熟成を行い、より複雑でボリュームのあるワインにする場合もありますが、少数派です。

リアス・バイシャスには5つのサブ・リージョンがあり、それぞれに特徴が異なります。最も海に近くぶどう畑もワイナリーも集中しており、「海のワイン」というイメージに近いのがバル・ド・サルネス地区。最後に紹介しているビオンタがあるのもこのエリアです。海の影響を最も強く受けるエリアなのでキレのあるワインが生まれます。他にはポルトガルとの国境であるミーニョ川の北岸に広がるオ・ロサル市区(ヴィーニョ・ヴェルデと似て複数の品種のブレンドが多いエリア)、より内陸に位置し海の影響が少なくなるコンダード・ド・テアとリベイラ・ド・ウリャ、そして最後が最も小さな地区であるソウトマイオール地区です。

【リアス・バイシャスにおすすめの食べ物】

?茹でた海老

リアス・バイシャスのアルバリーニョの魅力はキレのある酸味と、何度も述べている海を思わせる風味。何と言っても相性が良いのは魚介類です。魚介と言っても特に相性が良いのが、魚よりも介の方で、地元ではシンプルに茹でただけの海老やカニを食べてリアス・バイシャスを飲むのが最高だとされています。地元ではペルセベと呼ばれる珍味・亀の手の塩茹でも本当に合う、と大先輩が何度も何度も言っていたのを思い出します。アルバリーニョは果皮が厚いので、少し口の中でほろ苦さの様に感じる「フェノリック」と表現される果皮からのフェノール成分の風味が出やすいのですが、そこが甲殻類や貝類のミソのほろ苦い感じと抜群に合うんですね。そして、キレのある酸味で柑橘類を搾ったような爽やかさも付加してくれる、まさに魚介の最高の相棒です。茹でる、蒸す、塩焼きにするなどのシンプルに調理した魚介がピッタリですが、イカのフリットなどの揚げ物や、生ガキなどにも良く合います。この地方の名物料理である、ゆでたタコとジャガイモにパプリカパウダーとオリーブオイルをかけて粗塩で食べる「タコのガリシア風」も鉄板の相性を誇るメニューの一つです。

【代表的な1本】

ビオンタ アルバリーニョ (ボデガス ビオンタ)

ビオンタはリアス・バイシャスのサブ・リージョンであるバル・ド・サルネス地区の沖合に浮かぶ小さな島の名前。この島ではぶどう栽培はされていませんが、海のワインの象徴としてこの名前が付けられました。ステンレスタンク発酵、ステンレスタンク熟成。熟したりんごや桃を思わせる甘い香りがあり、みずみずしくフレッシュな果実味と豊かでキレのある酸味。複雑さや旨味を感じる辛口のワインです。このエリアらしい塩のニュアンスもしっかりと感じられます。