- 実験編「豆知識」

世界の交配(交雑)品種たち(2)

ヴィニフェラとその他品種の交雑

2024年06月

(写真)川上善兵衛の努力の結晶、マスカット・ベーリーA。

前回はヴィニフェラ同士の交配品種を見ていきました。ヴィニフェラは現在の世界のワインづくりにおいて核となるぶどうの種で、カベルネ・ソーヴィニヨン、シャルドネ、リースリング、ピノ・ノワールなど、世界で広くワイン用に栽培されているぶどう品種は基本はヴィニフェラ種だと思って大丈夫です。

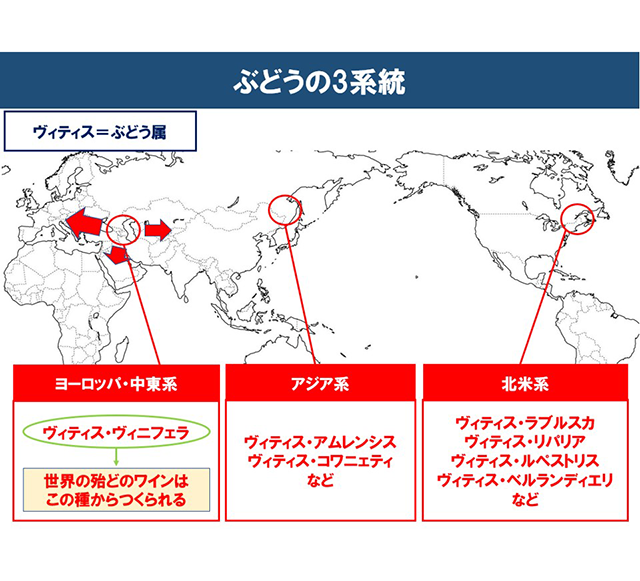

しかし、ワインが世界に広がっていく中で、ヴィニフェラが元々育っていた土地とはあまりに異なる気候に出会った時に、それだけでは難しくなる事がありました。それは多くの場合、ヴィニフェラが凍死してしまう様な厳しい寒さに見舞われる土地か、乾燥地帯出身のヴィニフェラが耐えられないくらいに降水量の多い土地でした。前者の代表例としては北米の東海岸、後者の代表例としては日本が挙げられます。下の図でも見られる通り、ぶどうには大きく3つの系統があり、ヴィニフェラはその中でヨーロッパ・中東系統に属します。そのヴィニフェラが生育に苦しんだ北米やアジアには、それぞれその土地で自生していた別の系統がありました。当然その土地で自生しているぶどうたちは、その気候に適応しています。ヴィニフェラの高品質を維持しながらその気候に耐えうる品種を望んだ時に、地元の品種とヴィニフェラを掛け合わせて新しい品種をつくるというのは、必然とも言える流れだったのだと思います。交配の表示は母×父で示され、一般的に母方の身体的特徴(樹勢や病気への体制)を、父方の風味的特徴を受け継ぎやすいと言われています。

【交雑のパターン(1) 日本の代表的な交雑品種たち】

日本の多くのワイン産地の特徴はヨーロッパと比較すると雨や湿度が多い事。そして、北海道の様に湿度の低いエリアでは冬の気温が極端に下がる事です。ヴィニフェラにとって過酷と言って良い環境下のため、ワイン生産の歴史は長くないものの、早くから交雑の研究が進められて来ました。

(1)マスカット・ベーリーA (Muscat Bailey A)

日本のワイン用ぶどうの父と呼ばれる川上善兵衛氏によって1927年に交雑された黒ぶどう。ベーリー[Bailey(北米系)]×マスカット・ハンブルグ[Muscat Humburg(ヴィニフェラ)]。日本のワイン用ぶどう品種としては甲州に次ぐ2位、黒ぶどうとしては最も栽培されている品種です。果皮が分厚く、雨や湿度に強い耐性を持ちます。フラネオールという香り成分を持ち、特有のいちごや綿あめを連想させる甘い香りが特徴です。品種名は両親からで、ベリーではなくベーリーなのでご注意下さい。Aは同じ両親からA~Eまでの5つのぶどうが交雑され、最も品質の高かったAが残った事に由来します。 日本のぶどう品種としては2番目に2013年に国際ぶどう・ぶどう酒機構(O.I.V.)のワイン用ぶどう品種リストに登録されました。

(2)ブラッククイーン(Black Queen)

こちらも川上善兵衛氏によって交雑された黒ぶどう。ベーリー×ゴールデン・クイーン[Golden Queen(ヴィニフェラ×北米系)]。とても酸が強く、色が濃く、しかしタンニンは穏やかなワインをうむぶどう品種です。酸の高さから単独でワインにされる事は多くは無いのですが、近年の地球の気候変動で再度見直されている品種です。酸を与える、色を濃くするなどの用途でブレンドには多く使用されています。生産量は黒ぶどうで5位。全体で10位。

(3)山幸(Yamasachi)

ヤマブドウ×清見[Kiyomi]。十勝ワインのブランド名で有名な北海道の池田町ぶどう・ぶどう酒研究所が交雑した黒ぶどう品種。一般的に厳寒の冬が特徴の北海道では、ぶどう樹を雪の中に埋める事によって凍死から守りますが、雪があまり降らない十勝地方では寒さに強い品種の開発が急務でした。そんな中で20,000回を超える交雑から産み出されたのがこの山幸です。寒さに強いアジア系ぶどうであるヤマブドウの血が効いており、現在雪の少ない道東地方にも広がりを見せています。ヤマブドウ由来の濃厚な色調と引き締まった酸味も魅力です。このぶどうも2020年にO.I.V.に品種登録されました(マスカット・ベーリーAに続く3番目)

(5)ヤマ・ソービニオン(Yama Sauvignon)

名前から想像がつくと思いますがヤマブドウ×カベルネ・ソーヴィニヨン。登録名はカタカナでヤマ・ソービニオンです。1990年に山梨大学の山川祥秀氏によって開発されました。山梨以東の色々な場所で栽培されています。

(6)リースリング・リオン(Riesling Lion)

甲州三尺×リースリング。サントリーの登美の丘ワイナリーで開発され、1975年に登録された白ぶどう。リオン(フランス語でライオンのこと)の名前は当時のサントリーのシンボルであった向獅子から来ています。原産地の登美の丘ワイナリーではもう栽培されていませんが、岩手県で成功しています(岩手のワイン用白ぶどうとしては最大の生産量)。

他に交雑の詳細が不明ではあるものの現在栽培が広がっている小公子(ヤマブドウの流れを汲むと言われています)、山梨県が開発したビジュノワール=(甲州三尺×メルロ)×マルベックなどが知られています。

【交配のパターン(2) 北米の代表的な交雑品種】

(1)トラミネット[Traminette](Joanne Seyve 23.416×ゲヴュルツトラミネール)

1965年にイリノイ大学のバレット博士によって交雑された白ぶどう。ゲヴュルツトラミネールの華やかなアロマティックさと、遅霜を避ける遅い萌芽、冬の寒さへの体制、そしてきちんと取れる収量の確かさで、ニューヨーク州などの東海岸内陸部などで栽培面積を増やしています。

(2)ヴィニョル[Vignoles](Subereux×ピノ・ノワール)

萌芽が遅く、早熟で、かつ寒さへの体制が強くという特性があり、遅霜、寒さによる未成熟、凍害という寒い大陸性気候で心配される代表的なぶどうへの害に耐性を持った品種です。元々は20世紀の前半にフランスで生まれたと言われていますが、現在は圧倒的に中部~東部のアメリカで栽培されています。

(3)シャルドネル[Chardonel](Seyval Blanc×シャルドネ)

1953年にアメリカ東海岸のコーネル大学のジュネヴァ研究所で生まれた交雑品種です。これも複雑な掛け合わせで、ヴィティス・リパリア、ヴィニフェラ、リンセクミの3つの種の血を引いています。恐らく品質のベースとしたかったと思われるシャルドネよりも寒さに強く(-25℃を下回る気温にも耐える強さがあるそうです)、芽吹きが遅く、しかも収量が確保出来るという品種との事。シャルドネのイメージから力強い辛口を想像しますが、もちろんそのタイプもありつつ、甘さを残したフルーティなスタイルも一般的の様です。

PIWI(Pilzwiderstandsfahige Rebsorten)

最後に近年ドイツやオーストリアで栽培面積を増やしているPIWI(ピーウィー)について述べておきたいと思います。

PIWIとはドイツ語で「黴菌に耐性のあるぶどう品種」という意味。実際に黴菌に対して非常に強い抵抗力があり、その結果として農薬の使用量を大幅に減らす事が出来ます。ぶどうは形状的にカビに弱く、ベト病やウドンコ病、灰色カビ病などワイン用ぶどうの大敵とされる病気の多くが黴菌が原因です。その黴菌にかからない!という事は大きな可能性を持ち、湿度の高い日本でも今後増えていく可能性があると思います。

代表的な品種としては、黒ぶどうのレゲント(Regent)、バロン(Baron)、ロースラー(Roesler)、白ぶどうのソーヴィニエ・グリ(Sauvignier Gris)、カベルネ・ブラン(フランではなくCabernet Blanc)、ソラリス(Solaris)、ムスカリス(Muscaris)、ソーヴィニャック(Sauvignac)などが挙げられます。これらの多くは複雑な交配&交雑の元に生まれた品種で、例えばカベルネ・ブランの場合はカベルネ・ソーヴィニヨン×(ジルヴァーナー×(リースリング×不明のヴィニフェラ)×(JS12417×シャンセラー))という何とも!複雑なハイブリッドになっています。