- 実験編「豆知識」

世界の交配(交雑)品種たち(1)

2024年05月

交配品種もしくは交雑品種という言葉を聞いた事はあるでしょうか?

異なるぶどう品種を受粉させる事で生まれる、2つの品種の特徴を併せ持った新しいぶどう品種の事です。

【世界の交配(交雑)品種たち】

(1)ヴィニフェラ同士の交配

交配品種もしくは交雑品種という言葉を聞いた事はあるでしょうか?異なるぶどう品種を受粉させる事で生まれる、2つの品種の特徴を併せ持った新しいぶどう品種の事です。先の2回で見たピノ・ファミリー、カベルネ・ソーヴィニヨンと仲間たちの家系図も一部突然変異を含みつつ、多くはこの交配によって出来ました。この場合は自然交配です。それに対して、ぶどうを栽培する場合に何かの困難や課題がある場合に、それを解決するために人間が意図的に2種類のぶどう品種を受粉させて新しい品種をつくりだそうと試みる事もあります。例えばとても美味しいワインが出来るけど病気になりやすいぶどう品種と、風味はそれ程でもない品種と頑丈な品種を掛け合わせて、美味しくて丈夫な新しいぶどう品種をつくるみたいなパターンです。特に栽培に困難な条件を持ったエリアで、このような新しい品種を産み出す試みが数多く行われ、幾つかの名作が生まれました。今回はこのような人がつくり出した交配品種を見て行きたいと思います。ちなみに交配と交雑の違いですが、同じ種同士の掛け合わせが交配、他の種の掛け合わせが交雑です。例えばぶどうの場合だとVitis vinifera同士の掛け合わせだと交配。Vitis viniferaとVitis Labruscaの掛け合わせだと交雑となります。

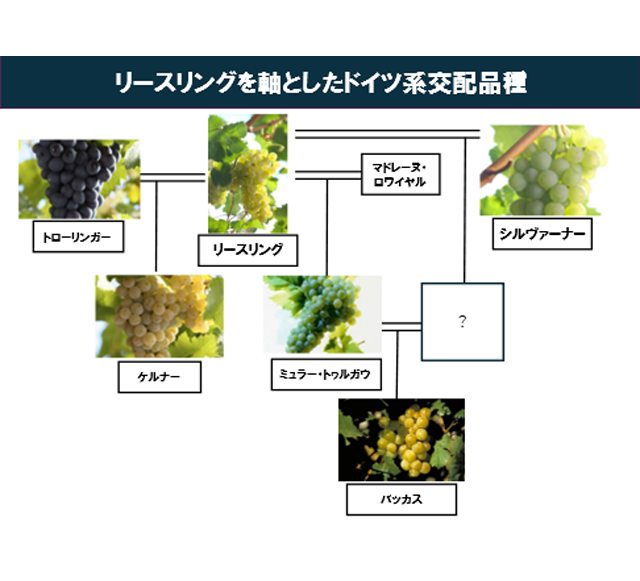

【交配のパターン(1) ドイツとオーストリアの代表的な交配品種たち】

~寒さへの対策~

ドイツとオーストリアは歴史的に交配品種の研究に熱心な国たちです。大きな理由として緯度が高く寒い国であり、特に近年の地球温暖化が進む前には寒い年にはぶどうが完熟せず、ぶどうの収穫量が激減するという事がしばしば起こった事が挙げられます。確実にワインを確保するためには、寒い年でも確実に熟し、病気に強く、安定した収量を確保出来るぶどうが必須でした。代表的なぶどう品種としては下記の様なものたちが挙げられます。

(1)ミュラー・トゥルガウ(Muller-Thurgau)

スイスのトゥルガウ市出身のヘルマン・ミュラー氏によって1882年に交配された品種。リースリング[Riesling]×マドレーヌ・ロワイヤル[Madeleine Royale]。超早熟で豊産性。ドイツの寒いエリアでも確実に熟し収量が確保出来るのが魅力のぶどうです。今でもドイツの白ぶどうの中では栽培面積2位。イギリスやポーランドなどのドイツよりさらに冷涼な産地でも広く栽培されています(日本でも北海道にわりとあります)。桃や白い花を思わせる香りを持つアロマティックなぶどう。

(2)ケルナー(Kerner)

1929年にアウグスト・ヘロルド博士によって交配された白ぶどう。トローリンガー[Trollinger]×リースリング。ドイツ系の交配白ぶどうの中で品質的には最も高く評価されている品種です。白桃や白い花のミュラー・トゥルガウに対して、温州みかん(時々缶詰的な)や熟した黄桃、ハチミツなどのより熟した黄色い果実感や甘い香りが出て来るのが魅力です。

(3)バッカス(Bacchus)

(シルヴァーナー[Silvaner]×リースリング)×ミュラー・トゥルガウ。ミュラー・トゥルガウの進化版的なぶどうで、1933年にペーター・モリオ博士によって交配されました。とても香り高く、白い花や白桃、爽やかな柑橘の香りを放ちます。冷涼なエリアで良く育ち、ドイツだけでなくイングランドなどでも重要な品種になっています。 以上の3つの品種を見ると、どれもリースリングの血が50%流れているのがわかります。リースリングという偉大な品種の品質と生産性の高さを、なんとかして両立しようという人々の思いが伝わってきますね。 黒ぶどうとしては、ドイツからドルンフェルダー、そしてオーストリアからはツヴァイゲルトを挙げたいと思います。

(4)ドルンフェルダー(Dornfelder)

1956年生まれ。ヘルフェンシュタイナー[Helfensteiner=ピノ・ノワール・プレコース×トローリンガー]×ヘロルドレーベ[Heroldrebe=ポルトギーザー×ブラウフレンキッシュ]の交配品種で、ドイツの黒ぶどうではピノ・ノワールに次ぐ栽培面積2位です。果皮が分厚いので、寒いドイツにあっても色が濃く、果実味豊かで、かつ病気にも強い優れた特性を示します。ちなみにこのドルンフェルダーを交配したのはケルナーを産んだヘロルド博士。博士はドルンフェルダーの両親であるヘルフェンシュタイナーとヘロルドレーベの生みの親でもあり、ドイツのワイン産業への貢献という点で素晴らしい業績を残されています。

(5)ツヴァイゲルト(Zweigelt)

1922年にフリッツ・ツヴァイゲルト博士によって交配された黒ぶどうで、両親は共にオーストリアを代表する品種であるブラウフレンキッシュ[Braufrankisch]×ザンクト・ラウレント[Sankt-Laurent]。現在オーストリアでの栽培面積シェアは13%を超え、黒ぶどうでは断トツの1位です。柔らかなタンニンと魅力的な果実味を持つフルーティなワインを生みます。

【交配のパターン(2)暑さへの対応の場合】

暑いエリアの交配品種として最も知られているのはピノタージュ[Pinotage]でしょう。南アフリカを代表する固有品種(と言って良いでしょう)として6,000haを超える栽培面積を持っています。

ピノタージュ[Pinotage](サンソー×ピノ・ノワール)

1925年にステレンボッシュ大学のアブラハム・ペロード博士によって交配された黒ぶどう。という事は来年はピノタージュ生誕100周年の記念の年になります。当時サンソーは南アフリカでエルミタージュと言う別名で呼ばれていたのでピノ×エルミタージュでピノタージュという名前になりました。南アフリカの気候に適応して良く熟すため、人気をえて行きました。果皮が分厚く病気にかかりにくいために育てやすかったのが大きいと思われます。サンソーとピノ・ノワールと言う果皮の薄い両親から、病気に強い果皮の分厚い品種が生まれるというのが、交配のマジックですね。味わいも両親の面影を感じる赤いチェリーやプラムを感じる果実感のものから、しっかり完熟&樽熟成の濃厚黒果実でコーヒーピノタージュと呼ばれる(本当にカフェオレの香りがします)ものまで幅広く面白いです。

近年の急激な地球の温暖化の影響で、元々栽培していたぶどうが栽培しづらくなっている現状があります。そんな中で、有名な生産地でも新しいぶどう品種を認可する動きが広がっています。そこではより南の伝統産地の主力ぶどう(トゥーリガ・ナショナルやアルバリーニョなど)も認可すると共に、乾燥に耐性があったり、高い酸味を売りとする交配品種も広がりを見せています。例えば近年ボルドーで一部認可された交配品種には、 マルスラン[Marselan](グルナッシュ・ノワール×カベルネ・ソーヴィニヨン)、 アリナルノア[Arinarnoa](タナ×カベルネ・ソーヴィニヨン)、 カステ[Castet](グロ・カベルネ×カマラウ・ノワール)、 リリオリラ[Liliorila](バロック×シャルドネ)があります。中でも特にマルスランは1961年にモンペリエで交配され、1990年に公的にワイン用ぶどうとして登録された品種で、カベルネ・ソーヴィニヨンの果皮の分厚さ、病気への強さと、酸やタンニンの骨格の強さ×グルナッシュのまろやかでゆたかな果実味とボディ、干ばつへの耐性を併せ持った優良品種です。ラングドックなどの南フランス地域では広がりを見せていましたが、今回のボルドーでの認可でその他エリアへの拡大が加速するかも知れません。既に中国ではボルドーでの認可より随分前から植え付けが進んでおり、とても美味しいマルスランのワインが沢山生まれています。果皮が分厚く病気に強いという事で、日本での可能性も指摘されており、実際にサントリーの登美の丘ワイナリーでも試験栽培をして来ましたが、結果が良かったのでこの春に植え付けを拡大しています。

【次回の予定】

今回はヴィニフェラ同士の掛け合わせである交配品種を見て来ましたが、次回はヴィニフェラの品質の高さと、北米系やアジア系の頑丈さを掛け合わせた交雑(ハイブリッド)品種を見たいと思います。(来月に続く)