From scenes like these, old Scotia's grandeur springs

That makes her lov'd at home, rever'd abroad

このような光景からスコットランドの偉大さは生まれ、

それ故に祖国では愛され、国外からは尊ばれる。

"The Cotter's Saturday Night" Robert Burns

スコットランドとは、スコット Scot 人の国という意味である。アイルランド Ireland からブリテン島北部にやってきたケルト系のスコット人は、先住のピクト人の国を併合し、10世紀ころには王国を建設した。しかし、彼らスコッツの生活環境は厳しかった。

そんな不安定な生活のなかでは継続性が大切にされる。生活を維持するため、大切な品物や技術は人から人へ受け継がれていく。手織りの温かなタータン生地にしても、寒風をしのぎながらの長旅や長期にわたる戦闘の際に体を温めるウイスキーの製造法にしても、クラン制度の庇護と強固な団結心にしてもそうである。

こうしたルーツから、スコットランドのユニークな伝統文化は生まれ育った。スコットランドは憲法上は連合王国 United Kingdom の一部であっても、個別の司法・教育制度、紙幣、紋章をもち、ゲール語や、ハイランド・ゲームのように古くから行われてきたスポーツをはじめ、独自の文化を守っているのである。

1603年までスコットランドは独自の君主と議会をもつ主権国家だったが、この年、スコットランド国王ジェームズ James 6 世がイングランド王位にのぼる。ジェームズ1世として戴冠した彼は、2つの国を合体して現行の政治体制の基礎をつくりあげたが、統合が完了するのは100年ものちのことだ。

現代においてさえ、政策決定への発言力を増すために、スコットランドの自治拡大あるいは連合王国からの政治的な完全独立を叫ぶ声が高まっている。

つまり、クランは先祖、血縁、そして姓を共有する人々の氏族共同体であり、ひとつの地域に固まって住んでいた。なかでもマグレガー MacGregor 家、ブルース Bruce 家、キャンベル Campbell 家、マクドナルド McDonald 家、ステュアート Stewart 家などは、スコットランドの歴史にその名を刻んだ名門クランである。クランの成員は首長に忠誠を誓い、首長はこれに応えてその家族のうち最も弱い者をも守るため敵と戦うことを誓ったのである。

スコットランドの歴史には、団結してイングランドと戦ったクランの武勇伝が数多く伝えられている。実際には、相手は侵略者イングランドばかりではなく、近隣のクラン同士であることも多かった。そこで、戦闘の際に互いを見分ける意味で、タータンと紋章は重要な存在であった。

「彼らは盛んに戦った」と説明するのは、すでに引退したが、かつてスコットランド最大のキルトメーカー、キンロッホ・アンダーソン・オブ・エディンバラ Kinloch Anderson of Edinburgh の工場長だったハリー・リンドリー Harry Lindley である。

「牛や羊が盗まれたといっては、対立や反目が繰り返されたんだ」

各クランは昔から、その土地に生育する灌木、聖なる植物、花などを、自分の所属するクランを示す象徴として用いてきた。たとえば、ブルース家はローズマリー(マンネンロウ)、ハミルトン Hamilton 家は月桂樹の葉、マセソン Matheson 家は4弁のバラといった具合だ。それらを毛織りの帽子の縁につけたり、腕章につけて腕のまわりに結んだりした。これらの植物の一部は薬用でもあったが、クランの居住地域に広く生育したところから、 そのシンボルに選ばれるケースが多かった。

スコットランドの国花として知られる“アザミ”は1470年、銀貨に描かれたのが最初である。侵略者バイキングがアザミを踏みつけて大声を上げ、スコットランド人に攻撃の開始を知らせたという民間伝承に確たる証拠はない。だが面白いことに、アザミの紋章にはラテン語の標語“nemo me impune lacessit”が必ず添えられている。“攻撃した者はただではすまされない”といった意味だ。

クランの成員はそのクラン独自のタータンを身に着けた。タータンは、どんな気候にも耐え得る日常着として役立っただけでなく、彼が所属する、またはつながりをもつクランを示す誇り高き軍服でもあった。

現代のハイランドの正装にも、常に戦闘態勢を整えていた時代の名残りが見られる。身支度品一式には、ベルトで留めるタータン“ベルテッド・プラッド belted plaid”、ゲール語で“スナオイム・ガルテイン snaoim gartain”と呼ばれる特別な結び方をするガーター(靴下留め、通常は緋色)、ジャケットまたは体にピッタリしたダブルタイプの上着、ローカットの靴(昼間に赤い色調のタータンを着る場合は、黒または茶色のブローグ brogues=粗革製の頑丈な靴、が正式)が含まれる。さらに、特別な儀式の際には小さな武具型の紋章を着ける。

武具は、緋色で縁取りした鞘付きの“クレイモア claymore”と呼ばれる剣、腰のベルトや靴下に挟む短剣のほか、べルトに単銃身で前装式の短銃を着けるのが普通だ。いざという時のために、火薬入れは蓋の部分を前にして右半身に着ける。

クランの男たちはタータンをまとい、士気を高めるバグパイプの音とともに戦闘に突入した。バグパイプは軍楽器のほか、クランの集会や挽歌演奏の際にも使われていた。16世紀以前からの歴史をもつバグパイプは現在も数カ国で見られるが、ハイランド製バグパイプは力強く豊かな音色をもち、世界で最も広く演奏されている。

「17世紀には一家の女主人が糸をつむぎ、父親が薄暗い納屋の裏手で機織り機を操っていた」とハリーは言う。彼は一流のタータン・デザイナーであり、紋章学会の会員でもある。その博識をもって、スコットランドの伝統的古布の断片について、たびたび鑑定を助けてきた。

「そうしてできた毛織物を、地元でとれる染料で染める。たとえば、赤紫色ならニワトコの実の絞り汁を使うといった具合だ。黒は“真っ黒”ではないが、古い樹皮や若いブラックベリーを使った。濃い灰色にはシモツケソウ、黄褐色や薄茶はコケ類を使う。黄色はカバノキの葉やタマネギの皮か、どこにでもあるスイバや、ときにはワラビの根っこからもつくった。青はキヅタの実やコケモモの実、イボタノキの実から。赤はカバノキの内皮、あるいはスイバを使った。紫はセイヨウスモモの実でつくったんだ」

染色の技術はどの色の場合も似たようなものだ。草でも樹皮でも木の実でも、茹でてお粥のように煮込んだ。

「塩を加えると色が早く出るんだ。そして、染め上がった布は小川で洗って、余分な染料を洗い流す。できあがったタータンは、現在のアニリン染料を使ったものに比べると色がぼけている。古いタータンには鮮やかな色はめったに使っていない。色と色の区別がつかないくらいの感じだ」

最も多く使われたタータンが“ベルテッド・プラッド”で、スカートのように腰に巻いてベルトで留め、次に肩にかけてブローチで留めたあと、残りを背中に垂らした。

ベルテッド・プラッドは“ブリーカン・ファイル Breacan-feile”とも呼ばれ、温かくてぼってりとした、長い布でできている。全身が隠れるため、スコットランドの男性はキルトの下に何を着ているのかという昔ながらの疑問は、多くの人にとって謎のままである。

もちろん、ハリー・リンドリーはその答えを知っている。

「ハイランド人がベルテッド・プラッドを着るときには、下には何も着けないんだ」と、このキルトの達人はきわめてオープンである。

「唯一の例外がTシャツのような綿のチュニック tunic だね。スコットランドでは綿や麻は大量につくられていて、丘陵の斜面に並べて日干しにしたものだ。彼らは防寒性を高めるため、下にチュニックを着け、ときには鹿皮のチョッキを着ることもあった」と補足説明をしてくれたあと、ハリーは次のように話を続けた。

「伝統的なベルテッド・プラッドは非常に長く、4~5メートルほどもある。ハイランド人はこれを留めるベルトのほか、腰には“スポーラン sporran”と呼ばれるポシェットを着けていた。貴重品袋だね。貴重品といえばお金さ。もちろん着る人にお金がある場合だが(笑)。それから食料となるオートミール。長い行軍の際には、このオートミールをひとすくい取って水でふやかし、歩きながら食べたんだ」

お金と食料以外でスポーランにしまってある可能性があるのは“クエイク quaich”だ。ゲール語で“酒杯”を意味する両耳付きの小さな木製の器で、ウイスキーを飲むときに使われる。

豪胆なハイランド人は、ウイスキーがもたらす温かさと活力を必要としていた。たとえば、野営で就寝するとき、放浪の戦士たちはプラッドを冷水に浸し、この濡れた布を身体に巻きつけて眠った。水が凍って硬い氷の膜ができ、自身を厳しいハイランドの寒風から守るためである。

翌日、この氷が解けるときにウイスキーがあると大いに助かる。ハイランド人はスポーランからクエイクを取り出しては、ウイスキーで自分たちの体を温めたのだ。そんな過酷な生活を送ったひとりである伝説的戦士ロブ・ロイ Rob Roy も“ウイスキー・チャッキーズ whisky chuckies”を常食にしていたという。これは、オートミールを丸め、ウイスキーに漬けたものだ。

18世紀になると、フランスで教育を受け、洗練された多くのクランの首長が自身のために、ケルト風の文様を彫り込んだ銀・錫・金製のクエイクをつくらせた。

スコットランドのウイスキー業界は、伝統的に“ザ・キーパーズ・オブ・ザ・クエイク The Keepers of the Quaich”という団体とのつながりを維持している。略して“ザ・キーパーズ”と呼ばれるこの団体は、スコッチ・ウイスキーの有名蒸溜所が集まって創始した会員制の団体で、<バランタイン17年>を世に送るバランタイン社も創立以来のメンバーである。設立の目的は、スコットランドの最重要産業であるスコッチ・ウイスキーの栄光を守り、高めていくことで、これに貢献した人々を表彰している。“ザ・キーパーズ”の後援者には、スコットランド民族の起源にさかのぼるほどの伝統をもつ名門クランの首長らも含まれている。

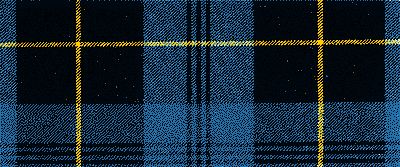

ハリー・リンドリーは1986年、特別に依頼を受けて、“ザ・キーパーズ”のために、ウイスキーをテーマにしたタータンをデザインしている。

「地色は“いのちの水”を象徴する青にした。大麦は黄色の線、ピートは茶色の色調で表現した。アイラ島やオークニー Orkney諸島などのピート層を流れる小川のあの色だよ」とハリーは説明する。彼は最近“ザ・キーパーズ”の名誉会員の称号を受けている。

12世紀にアイルランドを占領したイングランド王ヘンリー Henry 2 世の兵士たちの耳には、これが“ウイシュギ uishgi”と聞こえたと記録されている。それが、のちに“ウスケボーusquebaugh”となり、省略されて“usque”そして“whisky”へと代わっていった。

サミュエル・ジョンソン Samuel Johnson 博士が1755年に出版した初の『英語辞典』には“usquebaugh”という項目があり、これを“調合された蒸溜酒”と説明し、「スコットランドでは訛って whisky という」と記されている。これが文献にウイスキーが登場した最初であると言われる。綴りは“whisky”であることに注意。“whiskey”はアイリッシュ・ウイスキーやアメリカン・ウイスキーの呼称である。ただし風味から言えば、これらのウイスキーもスコッチの流れをくんでいる。

ウイスキーの蒸溜に関する最古の記録は約500年前のもので、1494年、役人がスコットランド王室財務記録帳に書き込んだ次の文言である。

アクアヴィテ蒸溜用として、“ボル boll”とは穀物の量を測る単位で、6ブッシェルに当たる。ところで、修道僧ジョンが何者だったかは謎のままである。

托鉢修道僧ジョン・コール Jonh Cor に

麦芽を8ボル……

スポーランに入れた携帯用のクエイクで飲まれていたウイスキーには、医学的効能があると広く信じられていた。そのため1505年、エディンバラの王立外科学校にウイスキー製造の監督が委ねられた。そして1636年には、医師たちによって“敬神蒸溜組合 the Worshipful Company of Distillers”が結成され、イギリスでも同様の監督業務が行われるようになった。

最古の胃薬のひとつと言えるのが“ハイランド・ビターズ Hiland Bitters”と呼ばれる飲み物で、ウイスキーに薬草と香辛料を混ぜたものだ。今日でも、食前に飲む一杯の生のウイスキー“a dram of neat whisky”で、外国に行って食事が変わったときなどに起こる胃の不調を防ぐことができると言われ、これを実行している人は多い。また、ウイスキーに砂糖または蜂蜜を入れ、熱湯を加えた“ホット・トゥディ Hot Toddy”は、一般的な風邪を癒す薬として世界的に認められている。そして医者は、毎日、少量のウイスキーを飲むことは、新陳代謝の悪い患者に効果があるとしている。

ウイスキーもタータンやクラン制度と同様にスコットランドの歴史にダイナミックな役割を果たし、国家の建設や伝統文化の発展、誇り高く意志強固な民族性の形成に貢献してきた。

「ウイスキーを好むスコットランドの伝統は、ケルト人の宴会好きの性格に由来するものらしいと多くの学者が考えている」と、バランタイン社の広報担当役員ヘクター・マクレナンは説明する。

「まさに“揺りかごから墓場まで”、スコットランド人は人生の区切りごとにウイスキーで祝杯を上げる。子供が生まれると助産婦さんに一杯、子供が洗礼式を迎えるとき、成人してめでたく婚約式を迎えるとき、そして結婚式のときにも、一杯のウイスキーがふるまわれる。家を新築したといっては乾杯し、漁船が無事に帰港したといっては乾杯する。なかでも最大のイベントは、昔も今も“葬式”だ」とヘクターは言う。

「その理由? スコットランドでは昔から、死者の霊は親戚や友人たちの宴会の場に現れると信じられていたからなんだ。あるハイランドの地主は、息子に『後生だから、精一杯やつらに飲ませてやってくれ』と言い残して死んだそうだ。葬儀に参列した人々にウイスキーをふんだんにふるまわないのは、死者の顔に泥を塗るようなものだと考えられていたからさ。そんな様子を目にしたイングランドの将校が、『スコットランドの葬式はイングランドの結婚式よりもにぎやかだ』と言ったのも、当然のことだったんだよ」

ヘクターはさらに「クラン制度においては大家族が普通だったから、大がかりな葬儀で800リットル以上のウイスキーを出さないのは恥ずかしいことだと考えられていた」と付け加える。こうした葬儀は数日間続き、目を見張るような大行事となることもしばしばだったというのである。

「著名なクランの首長カローデン Culloden のフォーブズ Forbes が亡母の葬儀で行った宴会はとても贅沢なものだった。夜間は松明を掲げ、バグパイプを吹きながら葬列が行われ、素晴らしい光景が繰り広げられた。だけどウイスキーをたっぷりふるまわれた参列者たちは、墓場に着いてようやく、遺体を忘れてきたことに気づいた。フォーブズは当時、なんと自分の蒸溜所をもっていたんだ(笑)」

スコットランドのもてなし好きは伝説的なものだ。古くは1498年、スコットランドに派遣されていたスペイン大使が故郷にこんな手紙を送っている。

「スコットランド人は外国人が大好きで、誰がその客を泊めてもてなすかをめぐって仲間うちで争うほどだ。スコットランドではお金以外、酒でも何でもあり余っている」

You must be of legal drinking age to

enter this site.このサイトにはお酒に関する情報が含まれているため、

20歳以上の方を対象としています。

誕生年月日を西暦でご入力下さい。

By entering this website, you are agreeing to our Terms and Conditions, Privacy Policy, and Cookie Policy.閲覧することにより、利用規約、プライバシーポリシー、および Cookie の使用に同意したことになります。