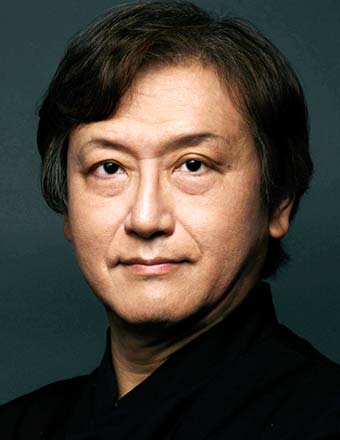

hiromasa 藤木大地

声楽界の最前線をひた走り、海外での活躍も非常に多い藤木大地。テノールとしてオペラにデビューし早16年、カウンターテナーに転向して8年目を迎えたが、堂々たるキャリアの持ち主なのに、眼差しも口調も少年っぽさを帯びたまま。良い意味で世間ずれせず、純な感覚を持ち続けている。その藤木が、8月に挑むオペラ『リトゥン・オン・スキン』の役柄が、「第1の天使/少年 」といったもの。ピュアな心を二枚重ねで映すかのような「汚れなきキャラクター」としか思えないが、しかし、話はそう簡単には進まなかった!

— これまで現代オペラに出る機会をたくさん頂いてきました。ただ、僕自身は現代オペラ、現代音楽という呼び方を好みません。モーツァルトもプッチーニも、書いていた曲はすべて「当時の現代音楽」であった筈です。だから、自分としては「生きている作曲家たち Living Composers」の音楽を歌うと考えています。現代オペラと銘打つと、大体ネガティヴなイメージを持たれてしまう。ハードルが高い、売れない、聴きにくいって(笑)。でも、この『リトゥン・オン・スキン』の音楽は、指揮者の大野和士さんが仰るように「現代オペラの頂点の作品の一つ」だと思います。2012年の初演以来、世界中で上演が続いています。物語は13世紀のものなのですが。

台本作者マーティン・クリンプによると、原作は南仏のプロヴァンス語によるストーリー。絵の才能を認められた少年が、裕福な領主(プロテクター)と彼に服従する妻のもとに写本彩色師として招かれるが、少年の存在が妻の内なる反抗心を焚きつけた結果、夫が少年を殺害するという暴挙に出る...作曲家ジョージ・ベンジャミンの音作りには繊細で静的な響きが多いのに、ドラマには、800年も前のものとは思えないぐらい、獣的で野蛮な要素が混じっている。

— 一筋縄でいかないです(笑)。僕が演じる二役は、実は別個の人物ではなくて、水面下で繋がっています。短く纏めると、天使が少年になって、最終的に殺されてまた天使になるという中世の物語をオペラ化しているのですが、まず天使については、普通に想像する神の良き使いではなく、人間界をただ俯瞰する、世の中を縁取るようなキャラクターです。女性が飛び降りるさまも平然と眺めます。続いて少年ですが、シノプシスには「天使の一人が少年に変わる」と記されているので、劇中で少年が何か言う時には、そこに天使の感覚が少し混じるのだろうと解釈しています。だから、英語の歌詞も特徴的です。少年の発言の末尾に、しばしば、〈says the Boy. と少年が言う〉といった、第三者の立場にたつ言葉がいきなり足されるんです。

それは...演ずる側も不思議な感覚に陥らないか?ボーイ(少年)が何か語っても、その途端に「と、少年は言った」と自分でナレーションのように続けてゆくのだから。

— やはり、どのシーンでも、一人の人物の中に少年と天使が混在しているんでしょうね。一方で、テキストを読むと、少年自身にも、若すぎてまだ分からないことが多いのかもしれないなと感じます。彼はプロテクターの妻アニエスと体の関係を持ちますが、別の場面ではプロテクターにも迫る。少年は多分、まだ内面的にも成熟していない面があるのかもしれないですね。ドラマの初め、彼が女性の絵を描くときなど、アニエスから「本当の女の身体を描いて」と告げられます。だから、その時点ではたぶん、女性の裸をまだ見たことがないんでしょう。

この少年を誘惑するアニエスは、妻の自分を「所有物(Property)」と呼んで憚らない夫である領主(プロテクター)に反発すべく、少年を利用しようとする。それに気づいたプロテクターは少年を殺害してから、妻に最も酷いやり方で報復を図る。少年は天使に戻り、アニエスが飛び降りる様を眺めたうえで...

— ドラマの野蛮な面を、今回は視覚的にどんな風に組み立てるのかな?殺して心臓を取り出して...セミ・ステージ形式上演なのでリハーサルが興味津々です...ところで、ベンジャミンの音楽は、声楽的には非常に理に叶っていて、「喉にヘルシーな書かれ方」をしています。カウンターテナーは高音も大変ですが、低音域がそれ以上に大変です。1950年代に歌唱法が復活して以来、作曲家が意図してカウンターテナーの声に役柄を与えるようになり、僕も、ブリテンに加えてライマンの『リア』や『メデア』、アデスの『テンペスト』など歌ってきました。中でも『リア』のエドガーのパートが本当に低くてしんどかったのですが、それに比べると、ベンジャミンの『リトゥン・オン・スキン』はたいして低くない。どうにでもなる!(笑)。だから大丈夫。声に即していますよ!

ここで藤木が、「どうにでもなる!」と言った瞬間、彼の両眼に、本物の悪戯っ子のような強烈な光が宿ったから面白い。それは「任せておいてくれ」といったスタンスよりも、もっと強い意志を帯びたもの。そこで、藤木自身を少し探らせて貰うべく、「子供の頃はガキ大将タイプでしたか?例えば『ドラえもん』で同級生を引っ張りまわすジャイアンのような?」と訊ねてみた。

— そんな!僕がリサイタルを開いたのは大人になってから。ジャイアンみたいにのび太の前で延々歌い続けたりはしてないです(笑)。『リトゥン・オン・スキン』でも、最も傲慢で人々を引きずり回すのはプロテクターであって少年ではないし。ただ、思い出すと、自分は、学級委員とか生徒会長とか、率先して引き受ける方でした。

ほら、やはりそう。藤木大地には、人の心を自然にいざなうエネルギーがある。言い換えるなら、「主張すべき自分」が強く存在するのだろう。

— 高校一年生まではマスコミの世界に進みたかったんです。学校の壁新聞などにエッセイを書き、テレビで知的にものを言う逸見政孝さんや筑紫哲也さんに憧れていました。でも、歌も好きで、合唱団に居た経験から、まずは声楽をきちんと習ってみようと。それで音大入試の準備を始めたところ、数か月後に県の独唱コンクールで優勝し、一気にそちらに進むことになりましたが...まあ、本当に正直に言えばポップシンガーになりたかった。B’z、GLAY、Mr.Childrenなどを聴きまくってました。でも、それを表に出そうものなら「チャラい」って言われちゃうじゃないですか。しかし、声楽をやりますと言えばそれは避けられる(笑)。当時はそんな風に考えていました。

華やかなステージで人前に立つことも自然にサラリとこなしつつ、作品を解釈したい、掘り下げたいと感じるアーティスト魂。藤木大地の中には、二つの対照的な欲求が、不思議なバランスのもとに共存する。

— 自分としては、なるべくフレキシブルで居たいなと。それだけですね。いろんなことを制限するとストレスになりますし、飲食で発散したい気持ちもあるので酒も飲み、アイスクリームも食べます。自炊も時々します。カルボナーラを作ったり...一番の好物はお米。納豆ご飯は毎日食べたいですね。ウィーンのアジア系食品店だと凍った納豆が3パックで6ユーロ近くしますが日本だと98円。天国かと思いますよ(笑)。

では最後に、改めて『リトゥン・オン・スキン』に出演することへの抱負を伺おう。

— 指揮者の大野和士さんとは、一つの作品を通しでご一緒するのは初めてです。だからすごく楽しみ。選んでいただいて本当に嬉しいです。そしてこのオペラの日本初演となるサマーフェスティバルは学生席1,000円なんです。ラーメン1杯我慢しても来て欲しいです!来ないともったいない(笑)。日本初演なんだから!自分は、現役の作曲家のインスピレーションを刺激し、役を書いて貰えるような歌手になりたいので、作曲家志望の皆さんにも、僕の存在からインスピレーションを感じて貰えたら嬉しいですし、今回は2公演ありますから、いろんな世代の方にご覧頂ければと願っています。