《フランス音楽回顧展Ⅰ》

昇華/飽和/逸脱〜IRCAMとその後〜

8/27(月) 19:00開演(18:20開場)

ブルーローズ(小ホール)

- トリスタン・ミュライユ(1947- ):『トラヴェル・ノーツ』(2015)※1日本初演

- ラファエル・センド(1975- ):『フュリア』(2010)※2日本初演

- フィリップ・マヌリ(1952- ):『時間、使用法』(2014)※3日本初演

- 2台ピアノ:

グラウシューマッハー・ピアノ・デュオ※1 ※3 - チェロ:山澤 慧※2

- ピアノ:秋山友貴※2

- 打楽器:藤本隆文、安江佐和子※1

- 電子音響:

ホセ・ミゲル・フェルナンデス、マキシム・ル・ソー※3

■料金

- 指定 3,000円/学生 1,000円

- 野平3公演セット券 10,000円

(8/22 or 8/23、8/27、9/1(S席))

限定50セット - 野平2公演セット券 5,000円

(8/27, 9/1(S席))

限定50セット

| サントリーホール・メンバーズ・クラブ先行発売: | 5月10日(木)10:00〜5月16日(水) |

|---|---|

| 一般発売: | 5月17日(木)10:00〜 |

※セット券は一般発売日よりサントリーホールチケットセンター(電話・窓口)、東京コンサーツ(電話・Web)での取り扱い。*予定枚数を終了しました。

《フランス音楽回顧展Ⅱ》

現代フランス音楽の出発点〜音響の悦楽と孤高の論理〜

9/1(土) 18:00開演(17:20開場)大ホール

- モーリス・ラヴェル(1875-1937)(ピエール・ブーレーズ編曲):

『口絵』(1918/2007)日本初演 - フィリップ・ユレル(1955- ):

『トゥール・ア・トゥールⅢ』〜レ・レマナンス〜(2012)日本初演 - ピエール・ブーレーズ(1925-2016):

『プリ・スロン・プリ』〜マラルメの肖像〜(1957-62/89)※

- 指揮:ピエール=アンドレ・ヴァラド

- ソプラノ:浜田理恵※

- 管弦楽:東京交響楽団

Universal Edition/Eric Marinitsch

■料金

- S 4,000円/A 3,000円/B 2,000円/学生 1,000円

- 野平3公演セット券 10,000円(8/22 or 8/23、8/27、9/1(S席))限定50セット

- 野平2公演セット券 5,000円(8/27, 9/1(S席))限定50セット

| サントリーホール・メンバーズ・クラブ先行発売: | 5月10日(木)10:00〜5月16日(水) |

|---|---|

| 一般発売: | 5月17日(木)10:00〜 |

※セット券は一般発売日よりサントリーホールチケットセンター(電話・窓口)、 東京コンサーツ(電話・Web)での取り扱い。*予定枚数を終了しました。

浜田理恵(ソプラノ) インタビュー

ピエール=アンドレ・ヴァラド(指揮)

インタビュー

「MUSIC BIRDウィークエンド・スペシャル」

特別対談

野平一郎✕片山杜秀

《フランス音楽回顧展》

(2018年7月8日放送)

「ラヴェルそしてマヌリ」を語る

「ミュライユ」を語る

「センド」を語る

「ユレル」を語る

「プロ・スロン・プリ」を語る(1)

「プロ・スロン・プリ」を語る(2)

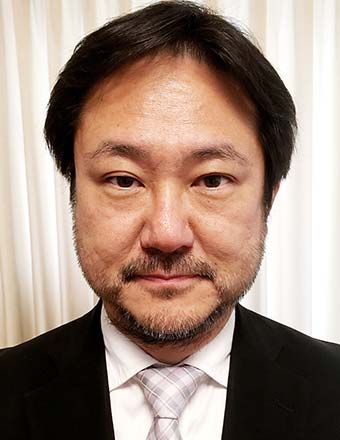

出演:野平一郎(ピアノ/指揮/作曲)、片山杜秀(政治思想史/音楽評論)

*この音源は2018年7月8日MUSIC BIRDで放送された内容を編集しております。あらかじめご了承ください。

*MUSIC BIRDウィークエンド・スペシャル 新作オペラ『亡命』についてはこちら

*衛星デジタル音楽放送「MUSIC BIRD」についてはこちら

作曲者プロフィール

写真をクリックすると、プロフィールがご覧いただけます。

Thierry Martinot/Lebrecht Music & Arts

Philippe Stirnweiss

C. Daguet/Editions Henry Lemoine

Universal Edition/Eric Marinitsch

出演者プロフィール

写真をクリックすると、プロフィールがご覧いただけます。

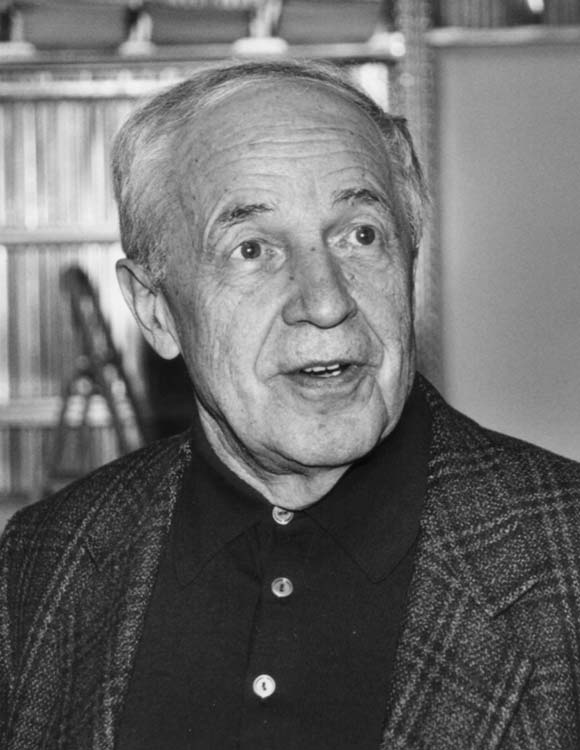

ブーレーズ『プリ・スロン・プリ』(文・野平一郎)

2016年に亡くなったピエール・ブーレーズの最重要作品の1つで、彼の他の作品と同じように「一応の」完成までに30年以上(1957〜89)が費やされた。タイトルにあるマラルメの詩の一節 「ー襞(ひだ)、そしてまた一襞(ひだ)」のように、長い期間をかけた推敲、複数の改訂・増補版により次第に完全な形、作者の考えた「マラルメの肖像」が姿を現す。全部で5楽章、総演時間は1時間とちょっと。楽章のそれぞれに、マラルメの異なる別の詩が割り当てられ、それは引用されたり、歌われたり、母音の長いメリスマになったり、発音が分解されたりする。大編成による両端の第1・5楽章、中編成の第2・4楽章、室内楽編成の第3楽章と響きのディミニュエンド・クレッシェンドが意図されている。

それにしても何という魅惑の響き、しかしそこに這わされた何という堅固な論理性だろう。これを聴かずしてブーレーズ、そして彼以降のフランス音楽の展開は決して語れないだろう!! 戦後の前衛音楽を支配した究極の厳格さを維持しつつ、ポスト戦後という新しい時代の幕開けを告げる「転換点」となった作品である。なぜ3つの楽章は「即興曲」と名付けられなければならなかったのか。雅楽をはじめ東洋の響きにも影響された旋律ラインや、時間の推移、そして万華鏡のような音響の悦楽。曲の冒頭と最後のオーケストラ全楽器による鮮烈なアタック、特に最後で「死」という言葉を歌手が呑み込む強烈な表現。

連載コラム『プリ・スロン・プリ』の秘密に迫る須藤まりな(音楽学)

第1回 『プリ・スロン・プリ~マラルメの肖像~』と扇の美学

作曲家、指揮者、教育者、そして時に理論家として、1950年代以降の西洋芸術音楽界で絶大な影響力を及ぼしてきたピエール・ブーレーズ(1925~2016)。一昨年、彼が90歳でその生涯を閉じたとき、ひとつの時代を象徴する音楽家の死として世界中で追悼が行われた。多岐にわたる業績の一方で、彼のライフワークの原点には、つねに作曲家としての創作理念と職人意識があった。ソプラノと管弦楽のための『プリ・スロン・プリ~マラルメの肖像~』は、精巧な作曲技法や色彩豊かな楽器法など、ブーレーズ独自のスタイルが結集した1950〜60年代の大作である。

作品の概要

計1時間ほどの演奏時間を要する『プリ・スロン・プリ』は、段階的に創作された5つの楽曲から成る。

- 「贈りもの」(1962/89)

- マラルメによる即興Ⅰ 「けがれなく、生気にみちて、美しい今日 ••••••」(1957/62)

- マラルメによる即興Ⅱ 「窓掛のレースは いつしか消えて」(1957)

- マラルメによる即興Ⅲ 「密雲の低く圧しかぶさるあたりに ••••••」(1959/82)

- 「墓」(1959/60/62)

ソプラノ独唱を中心に構成される3つの「マラルメによる即興」に対し、それらを取り囲む第1曲「贈りもの」と最終曲「墓」ではオーケストラが主導権を握る。「贈りもの Don」は「天の恵み」を意味し、ここでは「墓Tombeau」すなわち「死」に対する語として、「生」のニュアンスが込められている。この「生」から「死」に至る流れによってひとつの壮大なサイクルが描かれ、その繋ぎ目、つまり「贈りもの」の冒頭と「墓」の終結部で、同一のクラスター和音がffffで鳴らされる。誰もが聞き逃すことのないこの強烈な一打によって、聴き手は『プリ・スロン・プリ』の音楽世界へと誘われる。

創作の鍵を握るスケッチ資料

20世紀以後の作曲家の中でも、特に緻密な作曲スタイルで知られるブーレーズの作曲。その秘密を握るスケッチ資料の多くは、スイス、バーゼルにあるアーカイブ、パウル・ザッハー財団に所蔵されている。1973年の設立以来、20〜21世紀の多くの作曲家の自筆資料を包括的に収集、管理してきたザッハー財団にとって、ブーレーズ・コレクションは、設立当初から続く重要コレクションのひとつに数えられる。数百枚に及ぶ『プリ・スロン・プリ』のスケッチの中からひとつだけ、われわれ日本人とも関連のあるスケッチを紹介しよう。「マラルメによる即興Ⅲ」のスケッチの一部として、ザッハー財団には、能の謡(うたい)の一節を採譜したブーレーズの自筆譜が保管されている。採譜した謡のメロディーが直接楽曲の中で用いられたというわけではないが、微分音を多く含む流れるようなソプラノのメリスマ唱法が、能の歌唱法から影響を受けた可能性は大いにある。「東洋の響き」に対するブーレーズの強い関心を示す興味深い一例である。

着想の源はマラルメ

『プリ・スロン・プリ』の着想の源となったのは、マラルメの詩学である。弦楽四重奏曲「書物」(1948~49)、《賽の一振り》の構想(1950年初頭)、そしてピアノ・ソナタ第3番(1957~59)−これらの作品を通じてブーレーズは、「管理された偶然性」*、すなわち予め用意された複数の選択可能性を含む音楽形式を追究した。そのひとつの到達点として作曲されたのが『プリ・スロン・プリ』である。構成する5つの楽曲では、各々マラルメによる詩が用いられ、何らかの形で演奏時の「即興性」が導入された。しかし、重要な構想の一部であったこれらの要素は、改稿を重ねるなかで次第に削除されていった。

* 「管理された偶然性」 •••••• 作曲者の自己表現ではなく、また音をありのままに響かせようとするジョン・ケージ風の偶然性(代表例は「4分33秒」)とは異なる、あくまでも音楽は作曲家によって精巧にコントロールされるべきというブーレーズの考えに基づく概念。

1950年代にブーレーズが追い求めたもの

『プリ・スロン・プリ』というタイトルもまた、マラルメの詩「ベルギーの友の思い出」から引用されている。古都ブルージュで、朝靄が徐々に晴れていくにつれ「ひと襞(ひだ)ひと襞 pli selon pli」連なった建物が露わになる様子を描写したマラルメ独特の言い回しである。この言葉は、マラルメが好んで用いた「扇 éventail」のモティーフ、すなわち折りたたまれた紙の「襞 pli」を想起させる。広げたり折り畳んだりすることで自由自在に形状を変える「扇」は、ひとつの現実の事象でありながら、時間や空間を超えた様々なイメージを呼び起こす。こうしたマラルメによる「扇」の美学は、実はブーレーズの素材の展開法ときわめて深い関係にある。1950年代を通じてブーレーズが追い求めたのは、柔軟で想像力豊かな展開の可能性を包含するセリー素材であった。そうして彼がたどり着いた「ブロック・ソノール」と呼ばれるセリーは、まさに『プリ・スロン・プリ』以降の作品において重要な役割を果たした。ブーレーズは、しばしばこれをマラルメの「扇」に喩える。様々な活用の可能性を持った変幻自在な音素材は、独創的な、しかし同時に論理的な展開(彼はこれを「演繹」と呼ぶ)のプロセスを経て、作品のコンセプトを体現する手段となる。最終的にそれらの素材は、作曲者の鋭い審美眼によって現実化され、豊潤な音響を生み出す一要素となる。『プリ・スロン・プリ』のタイトルは、たえずシステムと自由のあいだを行き来するブーレーズの作曲様式をどこか象徴するものとしても捉えられよう。

第2回 『プリ・スロン・プリ』の創作プロセス

—いかにして「ワーク・イン・プログレス」は実践されたか

前回紹介した構成曲一覧を見て、各曲の創作年代に開きがあること、また改訂回数の多さに目を留めた読者は少なくないのではないだろうか。これは、ブーレーズの作曲では珍しいことではない。「ワーク・イン・プログレス(進行中の作品)」という言葉に代表されるように、自作品を再考し手を加え続けることは彼にとって自然な「創作」の一部であった。『プリ・スロン・プリ』は、改作、改稿作業の結晶と言える。

サイクル誕生に至るまでの経緯

『プリ・スロン・プリ』サイクルの構想は、全体像がはじめから明確に描かれていたというよりは、5つの楽曲を個別に作曲するなかで徐々に形作られたものであった。1957年に初演された小編成アンサンブルのための「マラルメによる即興 Ⅰ、Ⅱ」を皮切りとして、ブーレーズは1959年初頭までに中編成オーケストラのための「マラルメによる即興Ⅲ」を作曲する。だがこの時点では、まだそれらをさらに大規模な作品群へ拡張させる計画はなかった。1959年の春、ブーレーズは同年秋のドナウエッシンゲン音楽祭で行われる、ある追悼演奏会のための作曲委嘱を受ける。これが「墓」の第1稿であった。1959年夏頃に書かれたと推定されるスケッチで、ブーレーズは初めて『プリ・スロン・プリ』サイクルへの構想を記している。自身のマラルメ思考の「総括」として、「マラルメによる即興」3曲を取り囲む楽曲を新たに2つ作曲すること、またそれらを「贈りもの」と「墓」と名付け、対となる両者の間にシンメトリー構造を描き出すこと。この二点が構想の中心であった。1959年10月に行われた「墓」第1稿の初演のあと、「マラルメによる即興 I」の編成拡大、二度にわたる大幅な「墓」の増補改訂、そして新たに加えられた第1曲「贈りもの」の創作を経て、1962年、ついにソプラノと管弦楽のための『プリ・スロン・プリ』完全版が初演された。そして1980年代には再び「マラルメによる即興Ⅲ」および「贈りもの」の改訂が施された。

ピアノ版「贈りもの」と暫定版『プリ・スロン・プリ』

『プリ・スロン・プリ』全5曲が初めて公の場で発表されたのは、正確には、1962年の完全版に先立つ1960年6月、ケルンにおいてであった。その後1960〜61年の2年の間に、西ヨーロッパ各地で何度も再演されている。にもかかわらずこの版が完全版ではない最大の理由は、幻となったピアノ版の「贈りもの」の存在にある。現在「贈りもの」として知られる管弦楽版が完成する以前、ブーレーズはピアノとソプラノのための「贈りもの」(未出版)をサイクルの第1曲に挿入していた。しかし、パウル・ザッハー財団に所蔵されたこのピアノ版自筆譜を管弦楽版と比較すると、そこに直接的な共通点はなく、前者の譜面は、後者においてほぼ完全に書き換えられている。では、ピアノ版「贈りもの」とは一体何であったのか。その疑問に対する答えは、以下のように推測される。管弦楽版において、「贈りもの」はきわめて重要な役割を担っている。終曲「墓」との間にシンメトリー構造をなすばかりでなく、「マラルメによる即興」の3曲の断片が曲中で引用されるなど、『プリ・スロン・プリ』サイクルの序奏にして、かつ「概要」としての役目も果たす。こうした構想の大部分は早い段階で決定されていたが、その現実化にはある程度まとまった時間が必要であった。ピアノ版「贈りもの」は、1960年の全曲初演演奏会に間に合わせるためのとりあえずの稿として存在し、ゆえに1962年以前の『プリ・スロン・プリ』は暫定版と見なされるのである。

多忙なブーレーズ

「墓」第2稿(1960)の自筆譜より抜粋(Paul Sacher Foundation, the Pierre Boulez Collection)

「ワーク・イン・プログレス」の背景には現実的な側面もあった。第一に、一音たりとも妥協を許さない緻密なブーレーズの作曲法は、そもそも全く「量産的」ではなかった。膨大な数のスケッチとその並外れた精巧さが物語るのは、それが物理的に時間のかかるものであったという点である。彼の几帳面さは、自筆資料からもうかがえる。例えば「墓」第2稿の自筆譜(画像1)に見る整然とした筆跡は、決して清書譜に限ったものではなく、彼の作品のあらゆるスケッチ、草稿譜に通じる(そのあまりの細かさゆえに、ブーレーズの自筆資料を調査する研究者にとって虫眼鏡の用意は必須である)。第二に、『プリ・スロン・プリ』の作曲当時、ブーレーズは多忙を極めていた。ドイツ、バーデン=バーデンに拠点を構えつつ頻繁にパリとの間を行き来し、自ら設立したドメーヌ・ミュジカルの演奏会のマネージメント業務や指揮を行っていた。また前衛音楽の一旗手として、演奏会のみならず、各地での招聘講演の準備にも時間を割かなくてはならなかった。これらの事情もブーレーズの作曲活動を左右する一要因であった。

指揮活動がもたらしたもの

最後に、『プリ・スロン・プリ』の改作、改稿プロセスを語るうえで、ブーレーズが自作自演をする音楽家であったという点も忘れてはならない。実は、『プリ・スロン・プリ』の様々なバージョンの初演、再演時に指揮をしたのは、多くの場合ブーレーズ自身であった。自ら指揮棒を振るなかで、創作上の理念と演奏実践の間の矛盾に接し、それがやがて楽曲の改稿へとつながった。とりわけそれは、作品の即興性の固定化という路線変更においてはっきりと現れることになる。

第3回 『プリ・スロン・プリ』における即興性

—理想の響きと現実の響きのはざまで

『プリ・スロン・プリ』創作で、ブーレーズは音楽形式における即興性を取り入れ、演奏者に対しある種の「自由」を与えた。しかしそれは、改訂を重ねる中で取り下げられることになる。ブーレーズが構想した即興性とはいかなるものであったのか、そしてなぜ撤回されたのか。その答えは、ブーレーズの現実的な思考、しかし同時に「音響」に対する深い洞察力とつながっていた。

演奏困難な「墓」の第2稿

まずは、前回のコラムで掲載した「墓」第2稿の自筆譜をもう一度見ていただきたい(コラム第2回の画像1)。この楽譜は、赤、紫、青、緑、黒の5色のインクで書かれ、色分けによって演奏者に対する異なる「自由」の度合いが示されている。通常のオーケストラ作品において、各楽器のアタック(出だし)は精確に定められ、その同時間軸における音の関係性によって、我々は強弱の違いを感じたり、和声を把握したりする。しかし、この楽譜において出だしのタイミングは固定されず、いくつかの可能性が与えられている。楽器奏者は、その場で指揮者の即興的な指示にしたがい、瞬時に反応して演奏を開始しなくてはならなかった。同様のシステムは第1曲「贈りもの」(1962年版)でも採用されており、スコアを見ると、「指揮者の中央で振られる左手または右手の指示を見よ」または「指揮者の左側で振られる左手の指示を見よ」など、見るからに混乱が生じそうな指示が出されている。こうした即興性により、理論上は楽器同士の関係性がスライド式に可動的になるわけだが、実際にはそううまくいかなかった。ある回想インタビューで、ブーレーズは次のように語っている。

私は1960年に『プリ・スロン・プリ』の最終楽章「墓」の第1稿を書きましたが、そこでは、諸々の楽器群が、指揮者の「アド・リビトゥム」な身振りに基づいて演奏を始めることになっていました。すぐに破局が訪れました。様々な楽器群が途方に暮れ、ひとつの身振りを別の身振りと取り違えてしまったのです。いかなるリハーサルも、実質的な改善をもたらしませんでした。原理が間違っていたのです。 (ピエール・ブーレーズ/セシル・ジリー『ブーレーズは語る―身振りのエクリチュール』、笠羽映子訳、青土社、2003年、137頁。笠羽訳を参考にしたが、引用者の責任で一部変更を加えた)

「墓」のモンタージュ譜

「墓」第3稿(1962)の自筆モンタージュ楽譜(Paul Sacher Foundation, the Pierre Boulez Collection)

こうして生み出されたのが、決定稿となる「墓」第3稿のモンタージュ楽譜(画像1)である。今一度、第2稿のカラフルな自筆譜と見比べていただきたい。楽曲の同じ箇所からの抜粋だが、両者は随分と異なって見える。ブーレーズはまず、前述したような「即興性」を取り除いた。次に、そうしてできた第2稿の「固定版」をコピーし、楽器群ごとに切り貼りし、その空白部分に新たな楽句を書き入れた。その結果、第2稿を構成要素としながらも、全く異なる音響のモンタージュが誕生した。

不可能な即興性?

即興性への試みは撤回された。そもそも彼の言う即興性とは、作曲者によって準備された枠組みの中でどのように要素を組み合わせるかの選択可能性にすぎなかった。その中身は一音一音厳密に定められており、いわば高度に管理された「自由」であった。その複雑さゆえに、大規模なオーケストラにおいて、ブーレーズが構想したものは演奏上の困難とならざるをえなかったわけである。

聴取可能な響きへの転換

「墓」の改稿において重要なのは、こうした「やむを得ない修正」ばかりでない。大々的な書き直しによって、第2稿における極度に入り組んだ複雑なポリフォニーが解体され、聴取可能な音の響きへと生まれ変わった。多彩な打楽器群、ハープやギターの軽やかさ、きらびやかな金管楽器、際立ったピアノの音色—密集したカオティックな「全体」の中に組み込まれていた個々の音響要素が引き出され、我々の耳に届くようになった。ブーレーズは、第2稿の時点ですでに決定していた各楽器の音域、音色、音量、密度といった様々な音の特性を再検討し、綿密に再構成のプランを練った。音の細やかな特質に対する彼の鋭いセンスは、その後の「贈りもの」の作曲でも発揮されている。

堅固な論理から魅惑の音響へ

マラルメ『骰子一擲』より抜粋 Stéphane Mallarmé, Un coup de dés jamais n'abolira le hasard, Éditions de la Nouvelle Revue Française, Paris. 1914.

ブーレーズ作品を根底で支えているのは精巧な論理であり、『プリ・スロン・プリ』もその例外ではない。だが、彼が作品創作においてもっとも重視したのは、実は、最終的に我々の耳に聞こえてくる現実の響きに他ならず、作曲上のシステムはその出発点でしかなかった。それゆえ、効果的でない、あるいは理想と現実の音響とのあいだに隔たりがあると彼自身が認めた場合、そこに変更を加えることはブーレーズにとってごく自然な行為だった。最終的にたどり着いた『プリ・スロン・プリ』は、言葉のつながりに多くのヴァリエーションを含む『骰子一擲』(画像2)や『イジチュール』に直接通じる「マラルメの肖像」ではなかったかもしれない。マラルメの詩に対するブーレーズの解釈もまた、ソプラノによって歌われる断片的なテクストを除けば、深層レベルで作品の構造に投影されているにすぎない。しかし、音を音たらしめるのは決してコンセプトではなく、現実の空間に広がり知覚される音響そのものである。そうしてブーレーズが追い求めた万華鏡のように豊潤な音響のパレットにこそ、『プリ・スロン・プリ』の真髄があり、魅力がある。