《室内楽》

8/25(土) 15:00開演(14:20開場)ブルーローズ(小ホール)

*アフタートーク(ヴィトマン&細川俊夫) 17:00〜 ブルーローズ(小ホール)

- イェルク・ヴィトマン(1973- ):

- 『ミューズの涙』(1993/1996)※1

- 『エア』(2005)※2

- 『3つの影の踊り』(2013)※3

- 弦楽四重奏曲第3番『狩の四重奏曲』(2003)※4

- 『エチュード』第1巻(第1〜3曲)(1995、2001、2002)※5

- 五重奏曲(2006)※6

- クラリネット:イェルク・ヴィトマン※1 ※3 ※6

- ヴァイオリン:カロリン・ヴィトマン※1 ※5

- ピアノ:キハラ良尚※1 ※6

- ホルン:福川伸陽※2 ※6

- オーボエ:吉井瑞穂※6

- ファゴット:小山莉絵※6

- 弦楽四重奏:辺見康孝、亀井庸州(ヴァイオリン)、安田貴裕(ヴィオラ)、多井智紀(チェロ)※4

Marco Borggreve

■料金

- 指定 3,000円/学生 1,000円

- ヴィトマン2公演セット券 5,000円(8/25, 8/31(S席))限定50セット

| サントリーホール・メンバーズ・クラブ先行発売: | 5月10日(木)10:00〜5月16日(水) |

|---|---|

| 一般発売: | 5月17日(木)10:00〜 |

※セット券は一般発売日よりサントリーホールチケットセンター(電話・窓口)、 東京コンサーツ(電話・Web)での取り扱い。*予定枚数を終了しました。

《管弦楽》

8/31(金) 19:00開演(18:20開場)大ホール

- イェルク・ヴィトマン(1973- ):

オーケストラのための演奏会用序曲『コン・ブリオ』(2008)※1 - カール・マリア・フォン・ウェーバー(1786-1826):

クラリネット協奏曲第1番 ヘ短調 作品73(1811)※2 - イェルク・ヴィトマン:クラリネット独奏のための幻想曲(1993/2011)※3

- ヤン・エスラ・クール(1988- ):『アゲイン』(2018)※4世界初演

- イェルク・ヴィトマン:

ヴァイオリン協奏曲第2番(2018)※5世界初演 サントリーホール委嘱

- 指揮・クラリネット:イェルク・ヴィトマン※1 ※2 ※3 ※4 ※5

- ヴァイオリン:カロリン・ヴィトマン※5

- 管弦楽:東京都交響楽団※1 ※2 ※4 ※5

Marco Borggreve

■料金

- S 4,000円/A 3,000円/B 2,000円/学生 1,000円

- ヴィトマン2公演セット券 5,000円(8/25, 8/31(S席))限定50セット

| サントリーホール・メンバーズ・クラブ先行発売: | 5月10日(木)10:00〜5月16日(水) |

|---|---|

| 一般発売: | 5月17日(木)10:00〜 |

※セット券は一般発売日よりサントリーホールチケットセンター(電話・窓口)、 東京コンサーツ(電話・Web)での取り扱い。*予定枚数を終了しました。

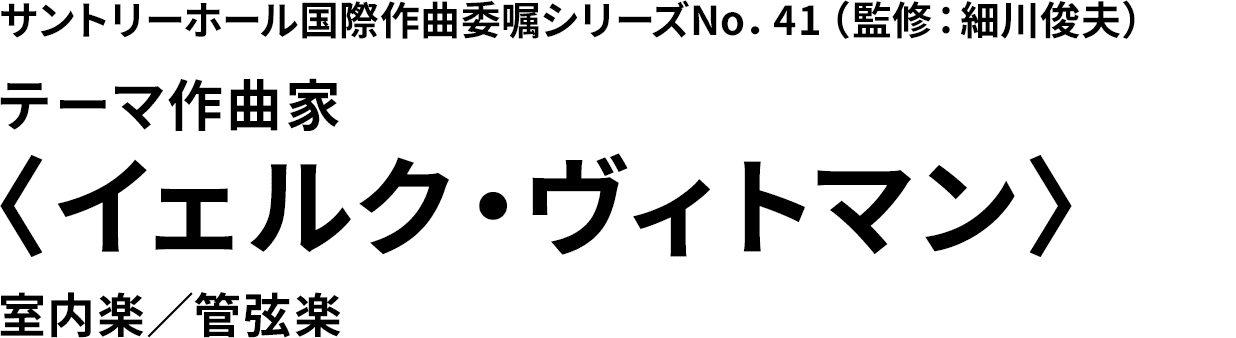

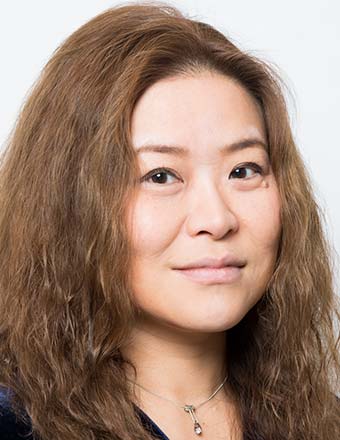

イェルク・ヴィトマン(作曲・クラリネット)室内楽公演より(2018年8月25日)

イェルク・ヴィトマン(作曲・クラリネット・指揮) インタビュー

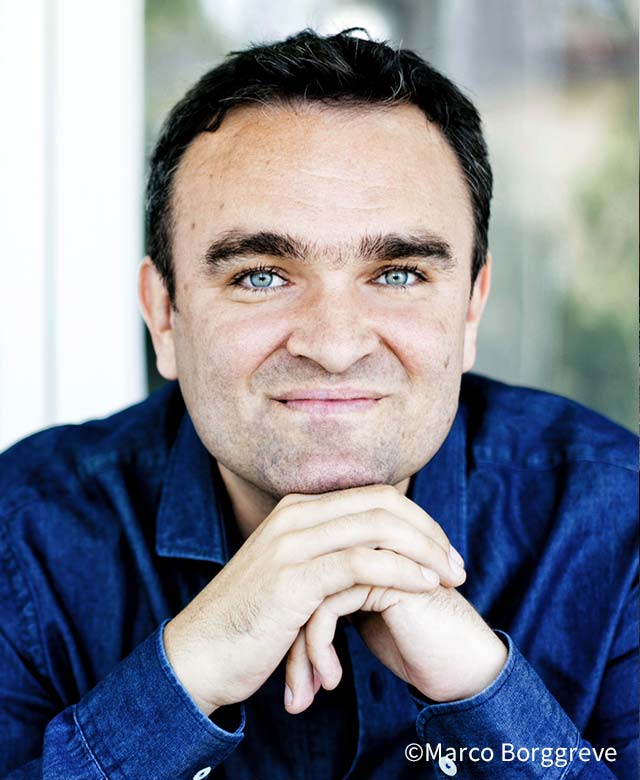

福川伸陽(ホルン) インタビュー(2)

作曲者プロフィール

写真をクリックすると、プロフィールがご覧いただけます。

出演者プロフィール

写真をクリックすると、プロフィールがご覧いただけます。

テーマ作曲家 イェルク・ヴィトマンについて細川俊夫

(サントリーホール国際作曲委嘱シリーズ監修)

現在、世界の音楽界のスーパースターであるイェルク・ヴィトマンに最初に出会ったのは、2002年9月のルツェルン音楽祭でのことである。この音楽祭での若い演奏家を紹介するリサイタルシリーズで児玉桃のピアノリサイタルがあり、そこで彼のピアノ作品が世界初演された。瑞々しい感性にあふれ、気品のあるピアノの作品を聴いて、ドイツ人の若いこの音楽家のずば抜けた才能を感じた。その当時、まだ20代後半であった彼は、優れたクラリネット奏者、作曲家としてその後めきめきと頭角を現してきた。作曲と演奏、それがそれぞれ専門家として分業されるようになったのは19世紀以降のことで、かつてはモーツァルトやベートーヴェンも優れた作曲家であると同時に優れた演奏家でもあった。彼らは作曲家、演奏家と呼ばれる前に、総合的な「音楽家」として圧倒的な力を持っていたのだ。

私たちは今日ブーレーズやホリガーのような総合的な真の音楽家を既に知っている。しかしその数はまだ決して多くはない。演奏家として古典音楽を新しく解釈し、優れた演奏でそれを現代に生きた音楽として蘇らせる。そして作曲家としても、その古典的な深い教養を滋養としながら、新しい世界を生みだしていく。イェルクはクラリネット奏者としては、現在世界最高の評価を受けており、また作曲家としても世界で最も優れた演奏家たちから期待され、委嘱を受け続けている。そして彼はその期待を決して裏切らない。彼の音楽は、前衛音楽の持っている強いイデオロギーに支配されてはおらず、過去の調性音楽の要素も多様に用いながら、同時に音響の新しい冒険も果敢にやっていく。ある意味では折衷的な音楽であるのだが、その音楽の持っている自発的な柔軟さと豊かさに、ヨーロッパ音楽の懐の大きさを感じるだろう。そして彼の音楽を深く愛する誠実な人柄には、誰もが魅惑されてしまう。

しかし彼は一体いつ作曲しているのだろう。世界中を演奏家として旅を続けながら、世界最高峰のオーケストラ、室内楽団体、独奏者からの委嘱を、全く手を抜くことなく丹念にこなしていく、真に驚くべき天才的な「音楽家」がイェルク・ヴィトマンである。この夏サントリーホールで、作曲家、クラリネット奏者、そして指揮者であるこの天才音楽家の一端を体験できることは、ほんとうに楽しみである。

イェルク・ヴィトマンからのメッセージ

「サントリーホール 国際作曲委嘱シリーズ」へ向けて

この度、素晴らしいサントリーホールで私自身の作品も含む2つの公演を開催することを大変光栄に思うと同時に、心より感謝いたします。

初日の公演(8月25日 ブルーローズ)では、室内楽プログラムと題し、私の最初の室内楽作品『ミューズの涙』、これは私たちの住むこの混沌とした世界に起こる戦争をテーマにした作品ですが、この『ミューズの涙』とその後に作曲した室内楽作品、さらに数年前に完成させた作品を選曲しています。この公演プログラムでは、ふたつの対照的な要素が核となっています。ひとつは超絶技巧的要素を楽しむ作品である『3つの影の踊り』、『エチュード』第1巻、そして目まぐるしくテンポが変わる『狩の四重奏曲』、そしてもうひとつの要素は響きそのもののオーラを堪能する作品『エア』、『五重奏曲』です。この2曲では私は常にこれまで体験したことのない領域を彷徨う気持ちになります。この両極的なふたつの要素は私の音楽には特に重要なもので、両極の間で発生する磁石のようなエネルギーが常に私に新たなインスピレーションを与えてくれるのです。

天才的賢人である19世紀の作曲家、その作曲家は残念ながら過小評価されていますが、カール・マリア・フォン・ウェーバーこそがまさにこの両極性が備わった作曲家であると私は思っています。管弦楽プログラム(8月31日 大ホール)では、ウェーバーのクラリネット協奏曲 へ短調を東京都交響楽団と演奏します。この作品を歴史的に重要な作品として紹介したいと思います。この協奏曲は表面的には超絶技巧にあふれる作品、あるいはヴィルトゥオーゾ作品そのものと思われていますが、実際には作品の至る箇所に生き生きとした活気と不思議な躍動感があふれています。不気味で暗い音の響きは、明るい光を放ったり、あるいは無邪気な喜びを感じさせたり、軽快な雰囲気になったり、次々と作品の表情が変化します。ウェーバーは作品の雰囲気を魔法使いのように瞬時に変化させる達人であり、彼のオーケストレーションはそのようなものを探し求めているかのように感じます。

さらに、今回の公演で特に楽しみなのが私の妹と共演する世界初演のヴァイオリン協奏曲です。私たちは長年、これまで聴いたことのないヴァイオリンの新しい響きを探し続け、その響きをついに見つけ出しました。このヴァイオリン協奏曲は、サントリーホールが持つ他にはない音の響きをイメージし特別に作曲されました。私は演奏家として、そして作曲家として日本のみなさんからとても思慮深い理解のようなものを感じます。日本のお客様は音楽をとても思慮深く聴くだけでなく、音楽、響き、そして静寂を聴き、それらに耳を傾ける特別な能力を備えているように思います。私は日本で共演する演奏家のみなさん、そしてコンサート会場のお客様と対話できることを今からとても楽しみにしています。

イェルク・ヴィトマン