御大典記念 特別展

よみがえる正倉院宝物

―再現模造にみる天平の技―

2022年1月26日(水)~3月27日(日)

※各作品の出品期間は、出品作品リスト(PDF) をご参照ください。

※作品保護のため、会期中展示替を行います

※会期は変更の場合があります

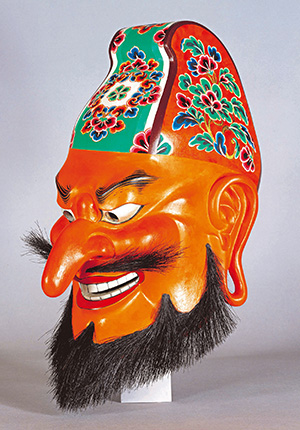

第1章:楽器・伎楽

正倉院宝物は、聖武天皇の御遺愛品が東大寺の大仏に捧げられたことに始まります。献納された品々は調度品、楽器、遊戯具など多彩です。本章では正倉院宝物の中から様々な工芸技法によって美しく装飾された「螺鈿紫檀五絃琵琶」をはじめとする楽器類の模造をご紹介いたします。また、大仏開眼会の際に演じられた伎楽の面や衣装などの模造も展示されます。鮮やかな色彩でよみがえった天平の精華をご覧ください。

[木地]坂本曲齋(三代)[象嵌]新田紀雲 [加飾]北村昭斎、松浦直子[絃]丸三ハシモト株式会社

平成23~30年(2011~18) 宮内庁正倉院事務所蔵

【全期間展示】

財団法人美術院 国宝修理所

平成14~15年(2002~03) 宮内庁正倉院事務所蔵

【全期間展示】

第2章:仏具・箱と几・儀式具

奈良時代の社会では、律令制と仏教による護国体制が敷かれました。宮廷では国の統治のための儀式がとり行われ、大仏を擁する東大寺では壮麗な儀礼と仏前への献物が盛んに行われました。正倉院に伝来した、年中行事に関わる儀式具、東大寺ゆかりの仏具や箱・几の数々は、こうした世相を背景につくられたものです。多様な素材・技法が駆使された品々は、たしかな技術と美意識に裏付けられた天平工芸の水準の高さを物語ります。

[鋳造]般若勘溪 [彫金]浦島紫星

平成16年(2004) 宮内庁正倉院事務所蔵

【全期間展示】

宮内庁正倉院事務所蔵

第3章:染織

養蚕は今から約5~6000年前に中国で始まったと言われています。やがて養蚕や絹織物は大陸の東西へと広がり、日本においても奈良時代になると全国的に養蚕が行われていました。絹織物の基本とも言える平織りの絁、綾、羅、そして複雑な文様を表した錦など多彩な織り技法による復元品をご紹介します。また『国家珍宝帳』の筆頭に記載された聖武天皇御遺愛の袈裟である「七条織成樹皮色袈裟」ほか袈裟に関わる一連の由緒ある品の模造をご覧ください。

平成19~21年(2007~09) 宮内庁正倉院事務所蔵

【全期間展示】

第4章:鏡・調度・装身具

正倉院宝物の種類はじつに多種多様ですが、中でも鏡をはじめ薫炉・厨子・双六局などの調度品や、帯・刀子などの装身具は、その技術の高さにおいて宝物を代表するものと言えます。こうした宝物を、材質・形状・文様・技法等あらゆる面で忠実に再現することは、天平の工芸品の息吹を今に伝えるだけでなく、後世の日本の工芸を発展させる原動力ともなりました。

[素地]川北良造 [髹漆・加飾]北村大通 [嚫]高田義男

昭和51~52・54年(1976~77・79) 宮内庁正倉院事務所蔵

【全期間展示】

第5章:刀・武具

正倉院は古代の武器・武具の宝庫でもあります。争乱の続いた奈良時代、正倉院から武器が出蔵されることもありました。55口残る大刀の中には、装飾を凝らした儀仗用の大刀がある一方、実用本位の大刀も少なくありません。多数伝わる矢は、矢羽根の多くが失われていますが、模造により当初の姿が復元されました。武器・武具が示す華麗な装飾はもちろん、優れた機能美の世界をご覧ください。

明治時代 19世紀 宮内庁正倉院事務所蔵

【全期間展示】

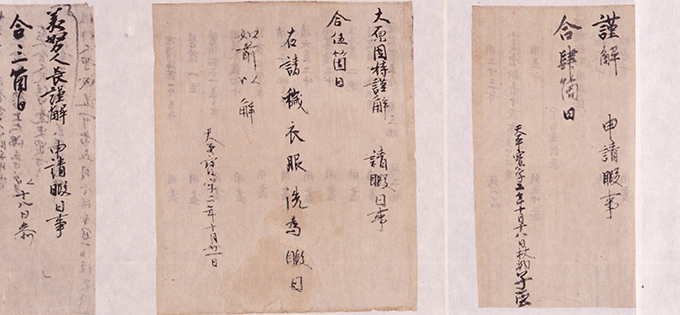

第6章:筆墨

奈良時代の役所は文書によって運用されていました。文書行政の実態は、660巻余り伝わる正倉院文書にうかがうことができます。正倉院文書は東大寺写経所が伝えた帳簿群が中心ですが、よそで不要になった紙の裏を使うケースが多かったことから、多種多様な文書が残りました。展示では多色コロタイプ印刷による精緻な模造によって、正倉院文書の全体像に迫ります。

国立歴史民俗博物館 昭和62年(1987)

【全期間展示】

みどころ①

再現模造の逸品を一堂に集めて公開するおよそ20年ぶりの展覧会

天皇陛下御即位をはじめとする皇室の御慶事を記念し、明治時代から行われてきた正倉院宝物の再現模造事業で製作された数百点におよぶ作品の中から、調度品、楽器、染織品、仏具など多彩な分野から選りすぐりの100件以上が出品されるかつてない規模の展覧会です。 ※このうち、サントリー美術館では約70件と関連資料が展示されます。会期中、一部の作品について展示替を行います。

みどころ②

人間国宝ら伝統技術保持者の熟練の技に触れる展覧会

およそ1300年の時を経て、正倉院宝物の製作当初の鮮やかな姿が、現代の名工たちの技によってよみがえります。また、正倉院宝物に見ることのできる特殊な技法や素材に焦点を当て、模造製作の際の映像や関連資料なども作品とともに紹介し、再現模造事業を通じて継承された日本の伝統技術もご覧いただきます。

みどころ③

技法と芸術性の完全再現を目指した究極の伝統工芸品

明治・大正・昭和・平成と続き今日にいたる再現模造事業では、継承された伝統の技に加え、CTスキャンなどの最新の技術が融合することにより、内部構造までも再現した逸品が次々と製作されています。本展では平成最後の年に8年がかりで完成した「模造 螺鈿紫檀五絃琵琶」を筆頭に、近年製作された再現模造作品も紹介します。現代の名工たちが、伝統工芸と最新の科学技術を融合させて再現した天平美の芸術的深みや品格が最大のみどころです。

Column 01

「正倉院って何?」正倉院の歴史と宝物について

●正倉院は、どこの、どのような施設だったのか?

奈良時代に東大寺大仏殿の裏手の小高い土地に設けられた、寺の中心的な倉庫でした。明治時代以降、国の管理となり、現在では宮内庁正倉院事務所がその任に当たっています。

●正倉院宝庫の特徴は?

三角形の部材を井桁に組んで壁にする校倉造の建物です。北倉・中倉・南倉の三倉からなり、天皇の許可で扉を開閉する勅封倉として極めて厳格に管理され、正倉院宝物を守ってきました。

●正倉院宝物はどのようなものか?

奈良時代、聖武天皇が崩御した際に光明皇后が東大寺大仏に献納した御遺愛品等を中心とする宝物群です。多種多様かつ国際色豊かな約9000件の品々が、1300年近く、人々の努力によって良好な保存状態で伝えられてきました。

Column 02

「五絃琵琶はこうして再現された!」正倉院宝物の再現模造の方法

主材は希少材の紫檀です。乾燥による歪みが生じないように養生期間を設けながら段階的に加工しました。装飾には夜光貝による螺鈿や、現在では輸入が禁止されている玳瑁が用いられています。国内の良材を確保して、約600枚にもおよぶ装飾部材を加工しました。様々な素材や技法が複合的に用いられているため、多くの作り手が連携する必要があり、完成までに8年もの年月を費やしました。

※本サイト内の記述、画像の無断転載・転用を禁止します。

2025年 1月

- 展覧会会期

- 休館日

- 呈茶席開催日

- 月

- 火

- 水

- 木

- 金

- 土

- 日

- 1

- 2

- 3

- 4

- 5

- 6

- 7

- 8

- 9

- 10

- 11

- 12

- 13

- 14

- 15

- 16

- 17

- 18

- 19

- 20

- 21

- 22

- 23

- 24

- 25

- 26

- 27

- 28

- 29

- 30

- 31

2025年 2月

- 展覧会会期

- 休館日

- 呈茶席開催日

- 月

- 火

- 水

- 木

- 金

- 土

- 日

- 1

- 2

- 3

- 4

- 5

- 6

- 7

- 8

- 9

- 10

- 11

- 12

- 13

- 14

- 15

- 16

- 17

- 18

- 19

- 20

- 21

- 22

- 23

- 24

- 25

- 26

- 27

- 28

2025年 3月

- 展覧会会期

- 休館日

- 呈茶席開催日

- 月

- 火

- 水

- 木

- 金

- 土

- 日

- 1

- 2

- 3

- 4

- 5

- 6

- 7

- 8

- 9

- 10

- 11

- 12

- 13

- 14

- 15

- 16

- 17

- 18

- 19

- 20

- 21

- 22

- 23

- 24

- 25

- 26

- 27

- 28

- 29

- 30

- 31

2025年 4月

- 展覧会会期

- 休館日

- 呈茶席開催日

- 月

- 火

- 水

- 木

- 金

- 土

- 日

- 1

- 2

- 3

- 4

- 5

- 6

- 7

- 8

- 9

- 10

- 11

- 12

- 13

- 14

- 15

- 16

- 17

- 18

- 19

- 20

- 21

- 22

- 23

- 24

- 25

- 26

- 27

- 28

- 29

- 30

2025年 5月

- 展覧会会期

- 休館日

- 呈茶席開催日

- 月

- 火

- 水

- 木

- 金

- 土

- 日

- 1

- 2

- 3

- 4

- 5

- 6

- 7

- 8

- 9

- 10

- 11

- 12

- 13

- 14

- 15

- 16

- 17

- 18

- 19

- 20

- 21

- 22

- 23

- 24

- 25

- 26

- 27

- 28

- 29

- 30

- 31

2025年 6月

- 展覧会会期

- 休館日

- 呈茶席開催日

- 月

- 火

- 水

- 木

- 金

- 土

- 日

- 1

- 2

- 3

- 4

- 5

- 6

- 7

- 8

- 9

- 10

- 11

- 12

- 13

- 14

- 15

- 16

- 17

- 18

- 19

- 20

- 21

- 22

- 23

- 24

- 25

- 26

- 27

- 28

- 29

- 30

2025年 7月

- 展覧会会期

- 休館日

- 呈茶席開催日

- 月

- 火

- 水

- 木

- 金

- 土

- 日

- 1

- 2

- 3

- 4

- 5

- 6

- 7

- 8

- 9

- 10

- 11

- 12

- 13

- 14

- 15

- 16

- 17

- 18

- 19

- 20

- 21

- 22

- 23

- 24

- 25

- 26

- 27

- 28

- 29

- 30

- 31

2025年 8月

- 展覧会会期

- 休館日

- 呈茶席開催日

- 月

- 火

- 水

- 木

- 金

- 土

- 日

- 1

- 2

- 3

- 4

- 5

- 6

- 7

- 8

- 9

- 10

- 11

- 12

- 13

- 14

- 15

- 16

- 17

- 18

- 19

- 20

- 21

- 22

- 23

- 24

- 25

- 26

- 27

- 28

- 29

- 30

- 31

2025年 9月

- 展覧会会期

- 休館日

- 呈茶席開催日

- 月

- 火

- 水

- 木

- 金

- 土

- 日

- 1

- 2

- 3

- 4

- 5

- 6

- 7

- 8

- 9

- 10

- 11

- 12

- 13

- 14

- 15

- 16

- 17

- 18

- 19

- 20

- 21

- 22

- 23

- 24

- 25

- 26

- 27

- 28

- 29

- 30

2025年 10月

- 展覧会会期

- 休館日

- 呈茶席開催日

- 月

- 火

- 水

- 木

- 金

- 土

- 日

- 1

- 2

- 3

- 4

- 5

- 6

- 7

- 8

- 9

- 10

- 11

- 12

- 13

- 14

- 15

- 16

- 17

- 18

- 19

- 20

- 21

- 22

- 23

- 24

- 25

- 26

- 27

- 28

- 29

- 30

- 31

2025年 11月

- 展覧会会期

- 休館日

- 呈茶席開催日

- 月

- 火

- 水

- 木

- 金

- 土

- 日

- 1

- 2

- 3

- 4

- 5

- 6

- 7

- 8

- 9

- 10

- 11

- 12

- 13

- 14

- 15

- 16

- 17

- 18

- 19

- 20

- 21

- 22

- 23

- 24

- 25

- 26

- 27

- 28

- 29

- 30

2025年 12月

- 展覧会会期

- 休館日

- 呈茶席開催日

- 月

- 火

- 水

- 木

- 金

- 土

- 日

- 1

- 2

- 3

- 4

- 5

- 6

- 7

- 8

- 9

- 10

- 11

- 12

- 13

- 14

- 15

- 16

- 17

- 18

- 19

- 20

- 21

- 22

- 23

- 24

- 25

- 26

- 27

- 28

- 29

- 30

- 31

2026年 1月

- 展覧会会期

- 休館日

- 呈茶席開催日

- 月

- 火

- 水

- 木

- 金

- 土

- 日

- 1

- 2

- 3

- 4

- 5

- 6

- 7

- 8

- 9

- 10

- 11

- 12

- 13

- 14

- 15

- 16

- 17

- 18

- 19

- 20

- 21

- 22

- 23

- 24

- 25

- 26

- 27

- 28

- 29

- 30

- 31

2026年 2月

- 展覧会会期

- 休館日

- 月

- 火

- 水

- 木

- 金

- 土

- 日

- 1

- 2

- 3

- 4

- 5

- 6

- 7

- 8

- 9

- 10

- 11

- 12

- 13

- 14

- 15

- 16

- 17

- 18

- 19

- 20

- 21

- 22

- 23

- 24

- 25

- 26

- 27

- 28

2026年 3月

- 展覧会会期

- 休館日

- 月

- 火

- 水

- 木

- 金

- 土

- 日

- 1

- 2

- 3

- 4

- 5

- 6

- 7

- 8

- 9

- 10

- 11

- 12

- 13

- 14

- 15

- 16

- 17

- 18

- 19

- 20

- 21

- 22

- 23

- 24

- 25

- 26

- 27

- 28

- 29

- 30

- 31

2026年 4月

- 展覧会会期

- 休館日

- 月

- 火

- 水

- 木

- 金

- 土

- 日

- 1

- 2

- 3

- 4

- 5

- 6

- 7

- 8

- 9

- 10

- 11

- 12

- 13

- 14

- 15

- 16

- 17

- 18

- 19

- 20

- 21

- 22

- 23

- 24

- 25

- 26

- 27

- 28

- 29

- 30

2026年 5月

- 展覧会会期

- 休館日

- 月

- 火

- 水

- 木

- 金

- 土

- 日

- 1

- 2

- 3

- 4

- 5

- 6

- 7

- 8

- 9

- 10

- 11

- 12

- 13

- 14

- 15

- 16

- 17

- 18

- 19

- 20

- 21

- 22

- 23

- 24

- 25

- 26

- 27

- 28

- 29

- 30

- 31

2026年 6月

- 展覧会会期

- 休館日

- 月

- 火

- 水

- 木

- 金

- 土

- 日

- 1

- 2

- 3

- 4

- 5

- 6

- 7

- 8

- 9

- 10

- 11

- 12

- 13

- 14

- 15

- 16

- 17

- 18

- 19

- 20

- 21

- 22

- 23

- 24

- 25

- 26

- 27

- 28

- 29

- 30

2026年 7月

- 展覧会会期

- 休館日

- 月

- 火

- 水

- 木

- 金

- 土

- 日

- 1

- 2

- 3

- 4

- 5

- 6

- 7

- 8

- 9

- 10

- 11

- 12

- 13

- 14

- 15

- 16

- 17

- 18

- 19

- 20

- 21

- 22

- 23

- 24

- 25

- 26

- 27

- 28

- 29

- 30

- 31

2026年 8月

- 展覧会会期

- 休館日

- 月

- 火

- 水

- 木

- 金

- 土

- 日

- 1

- 2

- 3

- 4

- 5

- 6

- 7

- 8

- 9

- 10

- 11

- 12

- 13

- 14

- 15

- 16

- 17

- 18

- 19

- 20

- 21

- 22

- 23

- 24

- 25

- 26

- 27

- 28

- 29

- 30

- 31

2026年 9月

- 展覧会会期

- 休館日

- 月

- 火

- 水

- 木

- 金

- 土

- 日

- 1

- 2

- 3

- 4

- 5

- 6

- 7

- 8

- 9

- 10

- 11

- 12

- 13

- 14

- 15

- 16

- 17

- 18

- 19

- 20

- 21

- 22

- 23

- 24

- 25

- 26

- 27

- 28

- 29

- 30

2026年 10月

- 展覧会会期

- 休館日

- 月

- 火

- 水

- 木

- 金

- 土

- 日

- 1

- 2

- 3

- 4

- 5

- 6

- 7

- 8

- 9

- 10

- 11

- 12

- 13

- 14

- 15

- 16

- 17

- 18

- 19

- 20

- 21

- 22

- 23

- 24

- 25

- 26

- 27

- 28

- 29

- 30

- 31

2026年 11月

- 展覧会会期

- 休館日

- 月

- 火

- 水

- 木

- 金

- 土

- 日

- 1

- 2

- 3

- 4

- 5

- 6

- 7

- 8

- 9

- 10

- 11

- 12

- 13

- 14

- 15

- 16

- 17

- 18

- 19

- 20

- 21

- 22

- 23

- 24

- 25

- 26

- 27

- 28

- 29

- 30

2026年 12月

- 展覧会会期

- 休館日

- 月

- 火

- 水

- 木

- 金

- 土

- 日

- 1

- 2

- 3

- 4

- 5

- 6

- 7

- 8

- 9

- 10

- 11

- 12

- 13

- 14

- 15

- 16

- 17

- 18

- 19

- 20

- 21

- 22

- 23

- 24

- 25

- 26

- 27

- 28

- 29

- 30

- 31