2010年11月3日(水・祝)~12月19日(日)

※作品保護のため会期中、展示替をおこなう場合があります。

※各作品の展示期間については、美術館にお問い合わせください。

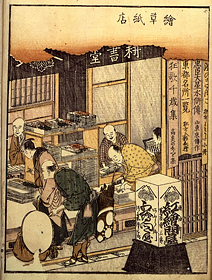

歌麿・写楽の名作を次々と世に送り出した蔦重こと蔦屋重三郎。彼は単なる出版人ではなく、企画・製作・流通・販売まで手がける名プロデューサーでした。蔦重の出版物にはしばしば本人の姿が登場し、店の広告塔的な役割を担っていたことを窺わせます。本章では、蔦重の姿が描かれた版本を通じて、江戸文化の仕掛け人・蔦重の人物像に迫ります。

『画本東都遊』蔦屋の店先

葛飾北斎画

享和2年(1802)

たばこと塩の博物館蔵

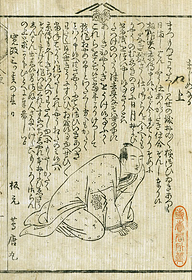

『箱入娘面屋人魚』

まじめなる口上

山東京伝作

寛政3年(1791)正月

たばこと塩の博物館蔵

蔦重は江戸吉原で生まれ育ち、その地縁を生かした吉原のガイドブック、『吉原細見』の出版から事業を始めます。当時の江戸吉原は、知識人が集う文化サロンでもありましたが、蔦重自身も南畝ら狂歌師たちが開催する狂歌会に参加する文化人でした。本章では、蔦屋の経営を支えた定期刊行物『吉原細見』、狂歌会から生まれた歌麿の狂歌絵本、当時のファッション・リーダーであった江戸吉原の遊女たちを描く浮世絵、当時の情勢を風刺した京伝らによる戯作などを紹介し、最新江戸文化の発信地<吉原>を背景に、蔦重をめぐる文化ネットワークを浮かび上がらせます。

蔦重は寛政期に、歌麿の<美人大首絵>を売り出します。人物の上半身をクローズアップして描く大首絵は、従来は役者絵に特徴的な手法でしたが、蔦重はこの構図を大胆にも美人画に応用し、一世を風靡しました。本章では、美人大首絵誕生の契機となったとされる歌麿の幻の肉筆画「女達磨図」や「難波屋おきた」など歌麿の美人大首絵の名品を紹介します。

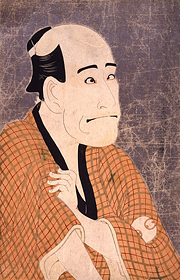

蔦重は晩年、役者絵の出版に本格的に乗り出し、謎の絵師・写楽をプロデュースします。写楽の作品はすべて蔦重の元から出版されていますが、そのデビューは豪華な黒雲母摺(くろきらずり)の役者大首絵を28枚同時に出すという鮮烈なものでした。本章では、写楽の歌舞伎役者絵や相撲絵の名品を軸に、プロデューサーとしての蔦重の手腕を浮き彫りにします。

二世嵐龍蔵の金貸石部金吉

東洲斎写楽画

寛政6年(1794)

城西大学水田美術館蔵

二世瀬川富三郎の大岸蔵人妻やどり木

東洲斎写楽画

寛政6年(1794)

城西大学水田美術館蔵

※本サイト内の記述、画像の無断転載・転用を禁止します。