金麦のこだわり

アルコールやさまざまな香り・味わいを生み出し、仕込を終えた麦のジュースを“お酒”に変える発酵工程。

この工程でとても大切なはたらきをしてくれるのが、酵母。

金麦醸造家、四方純は、そんな酵母に尊敬と親しみを込めて向き合います。

そんな彼女ならではの、酵母へのこだわりとは?

酵母が活き活きと働く

環境を整える

仕込工程でつくられた麦汁に酵母を添加した後、発酵工程では、10℃~25℃の温度の中で酵母が糖を食べ、モコモコ泡を立てながら、1週間程度かけてアルコールを生成しています。

そしてそんな酵母の活動の副産物として、さまざまな香り成分が生み出されます。

この工程では、酵母が活き活きと活動して、金麦にとって狙いどおりのはたらきをしてくれるように、環境を整えてあげることが、とても大切です。

発酵工程でできた“若ビール”にはまだ荒々しさはありますが、この後の貯酒工程でカドが取れて、次第にホップの香りと醸造で生成した香りのバランスがとれた金麦らしい味わいになっていきます。

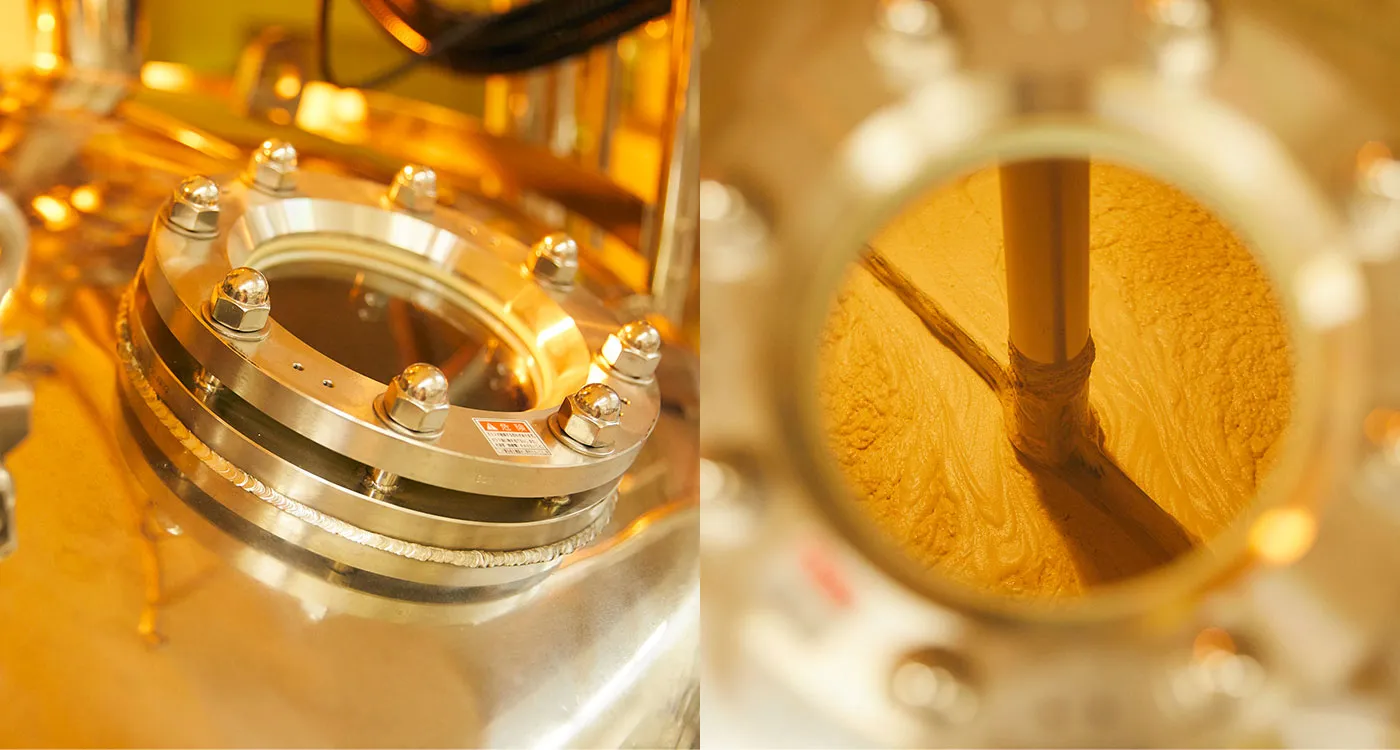

酵母タンクの様子

酵母が元気かどうかは

観察、分析で確かめる

酵母の品質管理に関しては、酵母の数を測定したり、状態を観察・分析します。

微生物である酵母は、さまざまな条件でその状態が変わるのですが、毎日毎日酵母の状態を観察していると、次第に「あ、今日も元気だ」とわかるようになり、どんどん酵母がかわいく見えてくるようになりました。

また、麦汁に入れる前の酵母は、実際に口にして確認しています。

酵母の状態が悪いと、金麦にとってよくないはたらきをしてしまうので、いつもと違うことに気づくためにくり返し訓練を行いました。

そして、酵母の状態を直接確認する以外にも、酵母が活動している周囲の環境、つまり発酵している途中の金麦の状態を、複数の分析や官能を実施することで、できるだけさまざまな角度から把握するように努めています。

酵母が生きている環境を日々の分析や自分自身の目や舌を使った官能できちんと把握することで、酵母がどういう状態かより深く理解し、いつでも金麦にとって最適なはたらきをしてもらうために、環境を整えていきたいという思いです。

感謝や尊敬はしつつも

身近な存在の酵母

金麦づくりに携わっていくなかで、おいしさをつくりだす酵母への感謝や尊敬が日々高まっています。

もちろん酵母は生き物ですので、酵母が機嫌よく過ごしてくれる状態を管理することが、私の仕事にとって、とてもとても大切だと思うようになりました。

だから、まめにご機嫌伺いをしてその日の状態をしっかりと確認します。

私にとっては、尊敬する存在でもあり、一緒においしいものをつくっていく仲間でもある酵母と、仲良くなっておきたい、といった感覚です。

私のいちにちはまさしく、そんな酵母へのご機嫌伺いから始まります。

金麦をはじめとするビール類の主な原料は農作物ですし、酵母は生き物です。

金麦の狙いの味わいを実現するために、これまでの経験でつくり上げてきた一つひとつの条件の意味合いを理解し、きちんとコントロールすることで、おいしい飲み物ができています。

一方で、ビールには長い歴史があっていろんな研究がなされていますが、この酵母のはたらきをはじめ、まだまだ解明されていないことが沢山あります。

私は、さらに勉強を重ねて、酵母や発酵についてわかる部分を増やしていくことで、よりおいしい金麦づくりにつなげていけたらと感じています。

みなさまの今日の晩ご飯や晩酌が、金麦があることでちょっと幸せになるように、願ってやみません。