サントリーホール オペラ・アカデミー 2018の活動

サントリーホール

オペラ・アカデミー 2018の活動

-

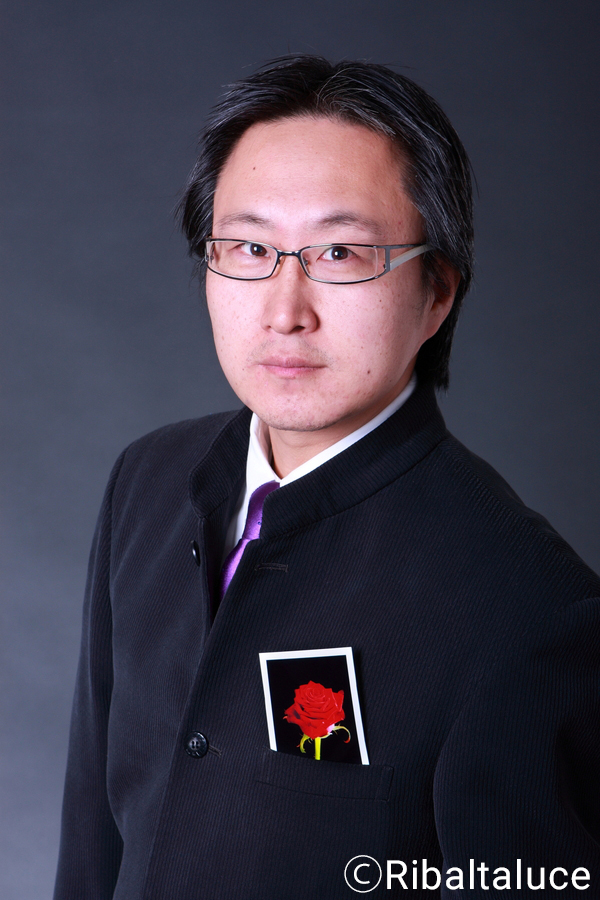

ジュゼッペ・サッバティーニ

第4期生を迎えた2017/18シーズン

-

ジュゼッペ・サッバティーニ

エグゼクティブ・ファカルティにジュゼッペ・サッバティーニを迎えて行われているサントリーホール オペラ・アカデミーも2017/18シーズンで7年目となった。現在このアカデミーは20代若手を対象としたプリマヴェーラ・コースが中心で受講期間が2年となっている。つまり、7年目の2017年から第4期のプリマヴェーラ・コースが始まった。

第4期生はオーディションによって選ばれた12名で、例年になく男声が多いのが特徴だった。また、受講生の数も絞って「少数精鋭」となった感があり、受講ぶりを見ても、指導に対する反応も良いように感じられた。

年間の運営形態は例年通りで、オーディション後、秋からレッスンに入り、サッバティーニによる直接指導は年3回。その他の期間は日本人コーチング・ファカルティによって行われ、1年目の締めくくりとして5月にコンサートが開かれた。

サントリーホール オペラ・アカデミーに参加する理由

「世界で活躍したサッバティーニ先生から直に教えて頂けることはとても勉強になります。イタリア人である先生から教えられるとやはり説得力が違います」

第4期生の一人はこのアカデミーの魅力をそう語る。彼の場合、音大の声楽科を卒業した後、歌を続けるかどうかしばらく悩んだ時期があったという。そのため大学院には進学せずしばらく独学で歌を続けていたが、声楽研修所で研鑽した後、在籍年限が来たのでその後どうしようかと思っていたところ、別に指導を受けていた先生からこちらを知り、オーディションを受けてみた、ということだ。別の受講生はすでに知り合いがアカデミーにいて受講内容を知っており、アカデミー・コンサートにも来場し良い印象を受けていたのが参加理由と話す。

「一人一人の武器を磨くことができる印象を受けました。自分がこれを歌いたいから、ということよりも、自分がどんなことができ、味になるものを持っているのかを学べればと思い決めました」

一年間の仕上げである春のアカデミー・コンサートで歌う曲は、受講生に希望を出させた上でサッバティーニを始めとするファカルティが一人一人の受講生の学習状況や声の特性に合わせて、選曲を勧める。

「客席で聴いていたのである程度受講生のレべルやアカデミーの内容は理解していたつもりですが、実際に参加してみるとやはり自分の実力…何が出来て、出来ないのか、足りない部分は何なのかとよく理解することができました」

筆者もこの7年間アカデミーの様子を見学してきて、如何にファカルティが一人一人のことを理解した上で指導しているのか感じ入ってきた。

「前のレッスンで何が出来て、何が出来なかったのか覚えて貰っている。そして、出来るようになった時に自分以上にその進歩を喜んで貰える」

そのためレッスンにも身が入ると別の受講生は本アカデミーの長所を語る。ただ歌のレッスンをして、練習の出来不出来を判定されるのではなく「自分にはどんなことが出来るのか、自分の可能性を教えて頂いている」とレッスンの特色を強調する。

また、今年も東京以外からの受講生も参加した。「関西にはこうした声楽アカデミーがなくて…このアカデミーの存在をもっと広めたい」と参加の手応えを語る。

コーチング・ファカルティによるレッスン

<コーチング・ファカルティ>

天羽明惠(ソプラノ)

野田ヒロ子(ソプラノ)

櫻田亮(テノール)

今尾滋(テノール)

増原英也(バリトン)

古藤田みゆき(ピアノ)

<コーチング・ファカルティ>

天羽明惠(ソプラノ)

野田ヒロ子(ソプラノ)

櫻田亮(テノール)

今尾滋(テノール)

増原英也(バリトン)

古藤田みゆき(ピアノ)

レッスンの形態も例年通りで、すべてのレッスンは全受講生の参加が基本だ。声楽が専攻だと個人レッスンに多くの時間を割き、一人で学ぶ時間が多いようだが、このアカデミーはむしろ自分以外の受講生のレッスンに参加する時間が長くなる。

「みんなで高め合うことができ、とても良い時間だと思います。他の受講生がいると競争してしまい、できないと悔しくなるのかと思っていたら、そうではなく他の受講生のレッスンを聞いて実は自分も学べるんだとよく分かりました」

当然、毎回最大限のレべルでレッスンを受けられないことを考えると、むしろ他の受講生の時のほうが客観的にサッバティーニやファカルティの言葉がよく理解できるようだ。他人の番だからと遊んだ雰囲気はなく、ファカルティによるレッスンであっても常に全受講生の眼差しは真剣だ。

ファカルティのレッスンでは最初の数ヶ月は、本アカデミーならではの発声法の習得に重点がおかれる。お馴染みの「シレーネ」(ベルカントの基礎となる発声法)をマスターするために、歌うときの姿勢、呼吸方法、発音などをきめ細かくファカルティが指導する。受講生はオーディションを受けて入って来るが、シレーネの習得には誰もが苦労する。音を出すことは誰でもできるが、ベルカントとして正しい発声をしながら声を出すことは、たとえ単純な音階であっても、音程が狂ったり、息継ぎを間違えたりと失敗することも多い。

特に呼吸法を正しくしていないとフレーズの維持が途中で難しくなり、「音程をしっかり!」、「1度下がると元の音に戻れなくなる」、「そのままだとレガートで唄えなくなるぞ!」とすぐにファカルティに問題点を見抜かれ注意が飛ぶ。不安があると、一つ一つの音ばかりに気が向いてしまう。そんな時は、「音階を階段調で歌っていてはダメだ。一つの丘を作るように歌わないと」と注意が飛ぶ。

受講生も一つのことに気を取られると別の部分で失敗しがちになる。「音を集めるように。それは喉を狭くすることではない」という具合だ。特にありがちなのは、姿勢や呼吸を教えられた通りにやろうとする余り、力が入ってしまうことだ。

「力まない、無駄なマッチョはいらない」

声楽の難しさの一つは、歌っている時は自分の音が正確にはわからないことだ。だから自分の出している音が果たしてどこまで正しいか分からず、発声を学ぶ初期には特に手探りになる。本人は弱すぎるのでは、軽すぎるのでは、と思っている音が、実は他人から聞くと柔らかく伸びる音ということもある。だからこそ、サッバティーニとはもちろん、多くの時間をファカルティとも過ごす必要がある。自分の感覚と他人が聞いている音を一致させる必要があるのだ。

楽器と違って、身体の外部から誰かが音を調整することができない。それが声楽の難しさだ。

サッバティーニのレッスン

サッバティーニ指導によるアカデミーも当初に較べれば、最近はその指導ぶりが伸び伸びしているように見える。それでも受講生は、格段の集中力を必要とされるだけに、終わった後、誰もが放心状態になるのが常だ。

そうしたことを知ってか、サッバティーニからはこんな言葉も掛けられた。

「苦しむことを恐れることはない。レッスン中の出来不出来で、皆さんのレべルが落ちることはない。日によってダメな時もある。しかし、平均値はかならず上がっているので心配することはない」

サッバティーニのレッスン時間であっても、やはり1年目の指導内容は発声に関するものが中心になる。シレーネがどんな時にも出来ていれば注意などしないが、半年過ぎてもそのような受講生はいる。

「声を出すポジションを覚えるように。間違っているとフレーズの途中で声が持たなくなります」、「喉で歌わない、喉を忘れなさい。喉を使うと音が胸の上に籠る」

そうした注意に対する受講生の対応を我慢強くサッバティーニは見守るが、時には自ら鼻歌を歌い始めたかと思うと、受講生全員を促してシレーネを実践させる。するとリハーサル室内はいつの間にか、いわば〝魔窟の合唱隊〟のような状況になることも(筆者の個人的比喩です)。

さらにサッバティーニは頭を直に動かしてポジションを教えることもする。こうした指導の後、それがわずか10分でもまるで別人のように声が変わることもある。

サッバティーニも1回のレッスンで完璧に習得できるとは思っていない。だからこそ日常での自己レッスン、そしてファカルティ・レッスンへの参加が受講生には重要になる。

「レッスンの間の練習で手を抜いているとすぐに見抜かれます」

サッバティーニによる直接レッスンは1シーズンで3回だが、その意義と効果はとても大きい。

芸術音のレッスン

発声ができるようになれば、次は芸術表現へのレッスンと移る。もっとも、プリマヴェーラ1年目では、まず「芸術的な音」で歌うことを目標としている。

この点についてサッバティーニはこう受講生を導く。

「自分が出したいと思う最高の音を出してほしい。私は歌の手本も見せることができる。だが、同じ声である必要はない。なぜなら最終的には自分だけで歌わなければならないのだから。ともかく自分で美しいと思う声を出してみる」

押しつけでない、受講生それぞれが持つ声の特徴、長所を生かして、力を伸ばすことを本アカデミーは目指している。とはいえ、受講生自身が自分の声の特徴をどれだけ理解しているか。それはどうやら簡単な問いではなさそうだ。一年間過ごしても「ようやく基礎が出来てきたという段階」、「今はまだ課題をこなすだけ」という声が受講生からは多く聞かれる。

発声から芸術音へと指導が移っても、サッバティーニの指導はきめ細かい。出だしの1小節であっても拙ければすぐに注意が飛ぶ。レガートの掛け方、テンポのとり方、発音、強弱というように。わずか四小節のフレーズに10分以上を掛ける指導も珍しくない。

「楽譜をよく見て下さい。ここに書いていることを無視してはいけません」

どんな歌であっても楽譜は基本。そこには無駄な指示はない。だからこそサッバティーニはその記号をすべて読み込むことで、フレーズをどのように歌うべきか説明する。

「一つの音符も気を抜いてはいけない」、「フレーズひとつひとつに表情が要求されている」

もっともこうした注意を受け、力んでしまう受講生も多い。そんな時には、「力の入れ方、その加減を覚えること」、「身体はリラックスさせてなければならない」と説明する。

「ここまで細かい注意を今まで指導されてきたことはありません。なぜ注意されているかは、理解できます。もしプロとして歌いたいのなら、そうしたテクニックを身につけなければならないのだと」

「本当はもっと大きな声で歌いたい。思い切り歌いたい。でもそれではダメなんだ、ということが先生の指導を受けてわかりました。この曲を歌うには、どんな技術が必要なのかを学べたのだと思います」

受講生全員が一年間で同じレヴェルまで進歩してはいなくても、受講生全員がどのようなレッスンを受けているのか、そのことをよく理解して食らいついて受講していることは確かである。

アドバンスト・コース

-

「サントリーホール オペラアカデミー オペラティック・コンサート」

2018年2月

アドバンスト・コースとプリマヴェーラ・コースの違いは、単に受講している年数の違いではない。アドバンストにはプリマヴェーラで優秀だった受講生や、さらに大きな成長が見込める受講生が選ばれるが、第三者からも分かる特徴がある。それは「声質」の違いだ。もっと簡単にいえば、プロとして歌える基礎をマスターした受講生がアドバンストに進むことができる。アドバンスト・コース受講生との声質の違いは、プリマヴェーラ受講生には良い目標になっている。

「早くあんな声になりたい」とプリマヴェーラたちは口々に言う。

逆にいえば、技術的要素で進歩があったとしても、アドバンストには進めない場合もある。それでも、もっと上達したいという受講生にはプリマヴェーラを二度受講するチャンスもオペラ・アカデミーでは用意されている。

「私は一度目のプリマヴェーラの時は年齢が下だったこともあり、すべての点で見劣りがして、本当によく先生に怒られました。でも、性格が負けず嫌いなので、このままでは嫌だと思って…」二度プリマヴェーラを受講したというケースもある。

そしてその成果があってアドバンストに進んだ受講生もいる。

「アドバンストに進むと歌う曲が違う、アリアが中心になってくるという点はありますが、基本的に注意されていることはプリマヴェーラと同じだと感じています。それもアドバンストだから注意が減ったということではなく、むしろ集中砲火を浴びるような日もあり大変です。しかし、先生は意識してやっていると思います。課題をいっぱい与えて、その後出来れば凄く褒めてくれる。その落差がアドバンストでは大きいでしょうか。でも、ある段階の課題をクリアすれば、その次にはまたさらに別の課題を注意される、というふうなので、ついていくのはアドバンストでも大変です」

確かにレッスンの模様を見ていても、サッバティーニの注意の数はアドバンストでも減るのでもなく、手加減されるでもない。だが、見ていてわかるのは、歌の上達に即応する注意が多くなる。そのため彼の注意や課題を克服した後は、一般の聴衆にも聴き応えのある歌を披露できる段階に到達できるようになると筆者は感じる。

-

「サントリーホール オペラアカデミー オペラティック・コンサート」

2018年2月

アカデミー・コンサート

-

「サントリーホール オペラ・アカデミーコンサート」2018年5月

受講生による合唱 指揮:ジュゼッペ・サッバティーニ

第7シーズン終了時のアカデミー・コンサートは5月26日に行われた。今回新しい内容として、受講生の独唱の前に、受講生による合唱が披露された。内容は「ルネサンス・バロック時代のポリフォニー音楽」と題され、モンテヴェルディ、ジョスカン・デ・プレ、バンキエーリの3曲を歌った。

プリマヴェーラ・コース第4期生の部では、イタリア歌曲に加えて例年よりもアリアが多く取り上げられた印象で、第3期から継続の3名を含め、ソプラノ6名、テノール2名、バリトン4名、バス1名、ピアノ2名の計15名という陣容だった。

アドバンスト・コース3期生はソプラノ2名、メゾ・ソプラノ1名、バリトン1名でそれぞれイタリア室内歌曲やオペラ・アリアを2曲披露した。

最後は受講生全員でアンドリーセン作曲のア・カペラ小品「美しきくちづけ」で締めくくられた。

「やっとスタート地点に立ったという感じ」

「これからもっと自分のレパートリーを広げたい」

「将来のキャリアも考えてもっと力を伸ばしたい」

そんな声が終了後、受講生たちから聞かれた。2019年の進歩が楽しみだ。

-

「サントリーホール オペラ・アカデミーコンサート」2018年5月

受講生による合唱 指揮:ジュゼッペ・サッバティーニ