徳川美術館展 尾張徳川家の至宝

2024年7月3日(水)~9月1日(日)

※各作品の出品期間は、出品作品リスト(PDF) をご参照ください。

※作品保護のため、会期中展示替を行います

※展覧会会場では、章と作品の順番が前後する場合があります。

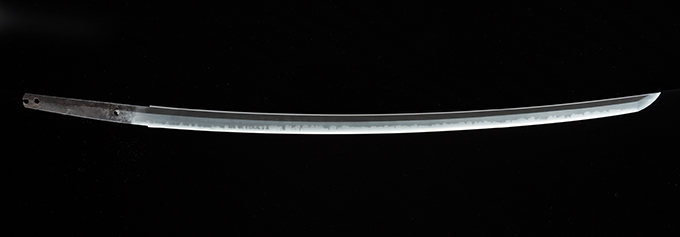

第1章 尚武 もののふの備え

尾張徳川家は徳川家康(1542~1616)の九男・義直(1600~50)を初代とする御三家筆頭の大名家です。慶長5年(1600)9月、かの天下分け目の大戦・関ヶ原合戦から約2カ月後、義直は大坂城で誕生しました。はじめ甲斐国を与えられましたが、慶長12年に兄で家康四男の松平忠吉(1580~1607)がこの世を去ると、その跡を継ぎ清須城主となりました。同19年には尾張徳川家代々の居城となる名古屋城を完成させ、尾張国一国・美濃国・三河国の一部・信濃国の木曽山など、六十一万九千五百石に及ぶ領国を有しました。

大名は武力で支配権を確立した武士であり、軍事戦闘集団の長でした。泰平の世にあっても、大名はあくまでも武士として常に備えを怠らず、江戸時代を通じて刀剣や鉄炮などの武器や、甲冑などの武具類を取り揃えていました。尾張徳川家では特に、家康や歴代当主ゆかりの品々を、家の由緒を示す宝物として大切に守り伝えてきました。

第1章ではこのような作品の中から、具足・刀剣・刀装具・陣中道具などをご紹介します。

一振 鎌倉時代 13世紀 徳川美術館 【通期展示】

一振 南北朝時代 14世紀 徳川美術館 【通期展示】

一領 江戸時代 17世紀 徳川美術館 【通期展示】

第2章 清雅 ―茶・能・香―

政治を担い文化を庇護する立場にあった大名には、礼法や教養が求められました。特に、茶・能・香は、儀礼や外交といった公的な場で行われたため、必ず習得すべき芸道でした。

室町時代に成立した茶の湯は、儀礼や饗応の場に組み込まれました。茶の湯道具は家の格を表したため、大名家では競って華々しい伝来を持つ名物茶器を蒐集しました。

能は、足利将軍家の庇護を契機として武家から愛好されると、江戸時代には武家の正式な音楽、すなわち式楽となりました。大名は、江戸時代以前の著名な面打師の面を求める一方、御抱えの面打師に自らの愛好する流派にちなむ面も作らせました。また、大名家の豊かな財力と染織技術の向上を背景に、上等な裂を用いた華麗かつ独自の意匠の能装束も誂えられました。

香をたいて優劣を競う遊戯である薫物合せを基として室町時代に成立した香の文化は、江戸時代にも引き継がれ、上質な香木とともに、贅を凝らした蒔絵の香道具などが求められました。

第2章では、尾張徳川家伝来の貴重な茶道具・能装束・能面・香道具を中心に特集します。

一口 江戸時代 17世紀 徳川美術館 【通期展示】

一領 江戸時代 17世紀 徳川美術館 【展示期間:7/31~9/1】

一口 南宋時代 13世紀 【展示期間:7/3~7/29】

第3章 求美

武具をはじめとする公的な「表道具」に対して、大名自身やその家族が「奥」とよばれる私的な生活の場で使用した道具、また教養を高め、趣味や遊びに用いた道具は「奥道具」と言われます。大名自身をはじめ武家の者は、和歌を詠み、絵・音楽や文学に親しむことを一つの価値観・人生観とし、数多くの作品や道具類が大名家に所蔵されました。

書では、歴代天皇の宸翰、著名な歌人や文人、あるいは歴代藩主の筆跡などが、儀礼の空間に飾られ、贈答品としても用いられました。絵画も同じく、古今東西の名画が鑑賞のみならず儀礼空間の荘厳や贈答に用いられました。

第3章では、武家女性の華やかな小袖、箏の琴・琵琶などの楽器類、囲碁や将棋などの遊戯具、そして書や絵画など、尾張徳川家の由緒ある奥道具を中心にご覧いただきます。

一領 江戸時代 19世紀 徳川美術館 【展示期間:7/3~7/29】

一面 桃山~江戸時代 17世紀 徳川美術館 【通期展示】

特別公開 国宝 初音の調度

寛永16年(1639)三代将軍徳川家光の長女千代姫(1637~98)が数え3歳で尾張徳川家二代光友に嫁いだ際の婚礼調度は、「初音の調度」の名で親しまれています。『源氏物語』第二十三帖「初音」に題材をとった「初音蒔絵調度」47件、同じく第二十四帖「胡蝶」に基づく「胡蝶蒔絵調度」10件、その他の意匠の蒔絵調度や染織品、刀剣など13件の計70件で、平成8年(1996)に一括して国宝に指定されました。このうち「初音蒔絵調度」および「胡蝶蒔絵調度」などの蒔絵調度は、室町時代から江戸時代に至るまで、時の政権に蒔絵師として仕えた幸阿弥家十代長重(1599~1651)が手がけました。葦手文字を散らした文学的意匠もさることながら、総体梨子地仕上げで、高度な技術を要する高蒔絵や研出蒔絵に平蒔絵、切金・付描などさまざまな蒔絵技法が駆使されており、漆工史上、最高峰の蒔絵技術を示す名品として高く評価されています。

本展では、この貴重な「初音の調度」の中から、旅眉作箱と将棋盤・駒箱を紹介します。

一具 江戸時代 寛永16年(1639) 徳川美術館 【展示期間:7/3~7/29】

一揃 江戸時代 寛永16年(1639) 徳川美術館 【展示期間:7/31~9/1】

特別公開 国宝 源氏物語絵巻

11世紀初頭に紫式部が著した『源氏物語』を絵画化した現存最古の作例で、12世紀前半、院政期の宮廷を中心に製作されたとみられます。数多く描かれた源氏絵のなかでも、物語への深い理解と共感に基づき、平安貴族の生活様式や美意識をよく伝えており、ひときわ高い格調と説得力をもって、観る者を魅了します。

絵は、「作り絵」という技法や「引目鉤鼻」と呼ばれる人物の顔の表現などを用いた繊細緻密な描写で、華麗な彩色を施しています。屋根や天井を取り払って俯瞰的に描く「吹抜屋台」の手法を巧みに取り入れた画面構成をとり、物語の世界観や登場人物の心理の動きまで、見事に描き出しています。

詞書は抄出文ながら、別本系に属し、現存最古の本文として貴重です。詞書は、紫や蘇芳などの暈かし染め、金銀の砂子や大小の切箔・裂箔・野毛を撒いた華麗な料紙を一紙ごとに継いでいます。書は、伝統的な連綿体の上代様の書風に加え、新様の法性寺流をはじめ、新旧を交えた5種(展示は3種)の書風でしたためられています。絵と書、料紙装飾が一体となった絵巻は、爛熟した院政期の美意識を余すところなく凝縮した美の結晶ともいえるでしょう。

尾張徳川家に伝来した絵巻は、昭和7年(1932)に巻子装を解き、額面装に改装されましたが、平成28年(2016)から5年にわたる修復において、保存の観点から絵の段ごとに15巻の巻子装に戻されました。

本展では、徳川美術館が所蔵する国宝「源氏物語絵巻」から特に4場面を選りすぐり、会期中順次展示替えをしながらご覧いただく貴重な機会となります。

【各場面の展示期間】

・柏木(三):2024年7月3日~7月15日

・横笛 :2024年7月17日~7月29日

・橋姫:2024年7月31日~8月15日

・宿木(二):2024年8月16日~9月1日

一巻 平安時代 12世紀 徳川美術館 【展示期間:7/3~7/15】

一巻 平安時代 12世紀 徳川美術館 【展示期間:7/31~8/15】

※本サイト内の記述、画像の無断転載・転用を禁止します。

2025年 1月

- 展覧会会期

- 休館日

- 呈茶席開催日

- 月

- 火

- 水

- 木

- 金

- 土

- 日

- 1

- 2

- 3

- 4

- 5

- 6

- 7

- 8

- 9

- 10

- 11

- 12

- 13

- 14

- 15

- 16

- 17

- 18

- 19

- 20

- 21

- 22

- 23

- 24

- 25

- 26

- 27

- 28

- 29

- 30

- 31

2025年 2月

- 展覧会会期

- 休館日

- 呈茶席開催日

- 月

- 火

- 水

- 木

- 金

- 土

- 日

- 1

- 2

- 3

- 4

- 5

- 6

- 7

- 8

- 9

- 10

- 11

- 12

- 13

- 14

- 15

- 16

- 17

- 18

- 19

- 20

- 21

- 22

- 23

- 24

- 25

- 26

- 27

- 28

2025年 3月

- 展覧会会期

- 休館日

- 呈茶席開催日

- 月

- 火

- 水

- 木

- 金

- 土

- 日

- 1

- 2

- 3

- 4

- 5

- 6

- 7

- 8

- 9

- 10

- 11

- 12

- 13

- 14

- 15

- 16

- 17

- 18

- 19

- 20

- 21

- 22

- 23

- 24

- 25

- 26

- 27

- 28

- 29

- 30

- 31

2025年 4月

- 展覧会会期

- 休館日

- 呈茶席開催日

- 月

- 火

- 水

- 木

- 金

- 土

- 日

- 1

- 2

- 3

- 4

- 5

- 6

- 7

- 8

- 9

- 10

- 11

- 12

- 13

- 14

- 15

- 16

- 17

- 18

- 19

- 20

- 21

- 22

- 23

- 24

- 25

- 26

- 27

- 28

- 29

- 30

2025年 5月

- 展覧会会期

- 休館日

- 呈茶席開催日

- 月

- 火

- 水

- 木

- 金

- 土

- 日

- 1

- 2

- 3

- 4

- 5

- 6

- 7

- 8

- 9

- 10

- 11

- 12

- 13

- 14

- 15

- 16

- 17

- 18

- 19

- 20

- 21

- 22

- 23

- 24

- 25

- 26

- 27

- 28

- 29

- 30

- 31

2025年 6月

- 展覧会会期

- 休館日

- 呈茶席開催日

- 月

- 火

- 水

- 木

- 金

- 土

- 日

- 1

- 2

- 3

- 4

- 5

- 6

- 7

- 8

- 9

- 10

- 11

- 12

- 13

- 14

- 15

- 16

- 17

- 18

- 19

- 20

- 21

- 22

- 23

- 24

- 25

- 26

- 27

- 28

- 29

- 30

2025年 7月

- 展覧会会期

- 休館日

- 呈茶席開催日

- 月

- 火

- 水

- 木

- 金

- 土

- 日

- 1

- 2

- 3

- 4

- 5

- 6

- 7

- 8

- 9

- 10

- 11

- 12

- 13

- 14

- 15

- 16

- 17

- 18

- 19

- 20

- 21

- 22

- 23

- 24

- 25

- 26

- 27

- 28

- 29

- 30

- 31

2025年 8月

- 展覧会会期

- 休館日

- 呈茶席開催日

- 月

- 火

- 水

- 木

- 金

- 土

- 日

- 1

- 2

- 3

- 4

- 5

- 6

- 7

- 8

- 9

- 10

- 11

- 12

- 13

- 14

- 15

- 16

- 17

- 18

- 19

- 20

- 21

- 22

- 23

- 24

- 25

- 26

- 27

- 28

- 29

- 30

- 31

2025年 9月

- 展覧会会期

- 休館日

- 呈茶席開催日

- 月

- 火

- 水

- 木

- 金

- 土

- 日

- 1

- 2

- 3

- 4

- 5

- 6

- 7

- 8

- 9

- 10

- 11

- 12

- 13

- 14

- 15

- 16

- 17

- 18

- 19

- 20

- 21

- 22

- 23

- 24

- 25

- 26

- 27

- 28

- 29

- 30

2025年 10月

- 展覧会会期

- 休館日

- 呈茶席開催日

- 月

- 火

- 水

- 木

- 金

- 土

- 日

- 1

- 2

- 3

- 4

- 5

- 6

- 7

- 8

- 9

- 10

- 11

- 12

- 13

- 14

- 15

- 16

- 17

- 18

- 19

- 20

- 21

- 22

- 23

- 24

- 25

- 26

- 27

- 28

- 29

- 30

- 31

2025年 11月

- 展覧会会期

- 休館日

- 呈茶席開催日

- 月

- 火

- 水

- 木

- 金

- 土

- 日

- 1

- 2

- 3

- 4

- 5

- 6

- 7

- 8

- 9

- 10

- 11

- 12

- 13

- 14

- 15

- 16

- 17

- 18

- 19

- 20

- 21

- 22

- 23

- 24

- 25

- 26

- 27

- 28

- 29

- 30

2025年 12月

- 展覧会会期

- 休館日

- 呈茶席開催日

- 月

- 火

- 水

- 木

- 金

- 土

- 日

- 1

- 2

- 3

- 4

- 5

- 6

- 7

- 8

- 9

- 10

- 11

- 12

- 13

- 14

- 15

- 16

- 17

- 18

- 19

- 20

- 21

- 22

- 23

- 24

- 25

- 26

- 27

- 28

- 29

- 30

- 31

2026年 1月

- 展覧会会期

- 休館日

- 呈茶席開催日

- 月

- 火

- 水

- 木

- 金

- 土

- 日

- 1

- 2

- 3

- 4

- 5

- 6

- 7

- 8

- 9

- 10

- 11

- 12

- 13

- 14

- 15

- 16

- 17

- 18

- 19

- 20

- 21

- 22

- 23

- 24

- 25

- 26

- 27

- 28

- 29

- 30

- 31

2026年 2月

- 展覧会会期

- 休館日

- 月

- 火

- 水

- 木

- 金

- 土

- 日

- 1

- 2

- 3

- 4

- 5

- 6

- 7

- 8

- 9

- 10

- 11

- 12

- 13

- 14

- 15

- 16

- 17

- 18

- 19

- 20

- 21

- 22

- 23

- 24

- 25

- 26

- 27

- 28

2026年 3月

- 展覧会会期

- 休館日

- 月

- 火

- 水

- 木

- 金

- 土

- 日

- 1

- 2

- 3

- 4

- 5

- 6

- 7

- 8

- 9

- 10

- 11

- 12

- 13

- 14

- 15

- 16

- 17

- 18

- 19

- 20

- 21

- 22

- 23

- 24

- 25

- 26

- 27

- 28

- 29

- 30

- 31

2026年 4月

- 展覧会会期

- 休館日

- 月

- 火

- 水

- 木

- 金

- 土

- 日

- 1

- 2

- 3

- 4

- 5

- 6

- 7

- 8

- 9

- 10

- 11

- 12

- 13

- 14

- 15

- 16

- 17

- 18

- 19

- 20

- 21

- 22

- 23

- 24

- 25

- 26

- 27

- 28

- 29

- 30

2026年 5月

- 展覧会会期

- 休館日

- 月

- 火

- 水

- 木

- 金

- 土

- 日

- 1

- 2

- 3

- 4

- 5

- 6

- 7

- 8

- 9

- 10

- 11

- 12

- 13

- 14

- 15

- 16

- 17

- 18

- 19

- 20

- 21

- 22

- 23

- 24

- 25

- 26

- 27

- 28

- 29

- 30

- 31

2026年 6月

- 展覧会会期

- 休館日

- 月

- 火

- 水

- 木

- 金

- 土

- 日

- 1

- 2

- 3

- 4

- 5

- 6

- 7

- 8

- 9

- 10

- 11

- 12

- 13

- 14

- 15

- 16

- 17

- 18

- 19

- 20

- 21

- 22

- 23

- 24

- 25

- 26

- 27

- 28

- 29

- 30

2026年 7月

- 展覧会会期

- 休館日

- 月

- 火

- 水

- 木

- 金

- 土

- 日

- 1

- 2

- 3

- 4

- 5

- 6

- 7

- 8

- 9

- 10

- 11

- 12

- 13

- 14

- 15

- 16

- 17

- 18

- 19

- 20

- 21

- 22

- 23

- 24

- 25

- 26

- 27

- 28

- 29

- 30

- 31

2026年 8月

- 展覧会会期

- 休館日

- 月

- 火

- 水

- 木

- 金

- 土

- 日

- 1

- 2

- 3

- 4

- 5

- 6

- 7

- 8

- 9

- 10

- 11

- 12

- 13

- 14

- 15

- 16

- 17

- 18

- 19

- 20

- 21

- 22

- 23

- 24

- 25

- 26

- 27

- 28

- 29

- 30

- 31

2026年 9月

- 展覧会会期

- 休館日

- 月

- 火

- 水

- 木

- 金

- 土

- 日

- 1

- 2

- 3

- 4

- 5

- 6

- 7

- 8

- 9

- 10

- 11

- 12

- 13

- 14

- 15

- 16

- 17

- 18

- 19

- 20

- 21

- 22

- 23

- 24

- 25

- 26

- 27

- 28

- 29

- 30

2026年 10月

- 展覧会会期

- 休館日

- 月

- 火

- 水

- 木

- 金

- 土

- 日

- 1

- 2

- 3

- 4

- 5

- 6

- 7

- 8

- 9

- 10

- 11

- 12

- 13

- 14

- 15

- 16

- 17

- 18

- 19

- 20

- 21

- 22

- 23

- 24

- 25

- 26

- 27

- 28

- 29

- 30

- 31

2026年 11月

- 展覧会会期

- 休館日

- 月

- 火

- 水

- 木

- 金

- 土

- 日

- 1

- 2

- 3

- 4

- 5

- 6

- 7

- 8

- 9

- 10

- 11

- 12

- 13

- 14

- 15

- 16

- 17

- 18

- 19

- 20

- 21

- 22

- 23

- 24

- 25

- 26

- 27

- 28

- 29

- 30

2026年 12月

- 展覧会会期

- 休館日

- 月

- 火

- 水

- 木

- 金

- 土

- 日

- 1

- 2

- 3

- 4

- 5

- 6

- 7

- 8

- 9

- 10

- 11

- 12

- 13

- 14

- 15

- 16

- 17

- 18

- 19

- 20

- 21

- 22

- 23

- 24

- 25

- 26

- 27

- 28

- 29

- 30

- 31