サントリー美術館 開館60周年記念展

ざわつく日本美術

2021年7月14日(水)~8月29日(日)

ご来館のお客様へのお願い(必ずお読みください)

※作品保護のため、会期中展示替を行います。

※各作品の出品期間は、出品作品リスト(PDF) をご参照ください。

※本展は一部の作品を除き、撮影可能です。

第1章: うらうらする

いつもは正面や表面を向いて展示される作品をひっくり返すと、思いがけない顔に出会えます。そうした「裏の顔」は時として、作品の秘めた本性をも教えてくれます。

たとえば、江戸時代後期に作られた重要文化財「色絵五艘船文独楽形鉢」は、五隻のオランダ船の文様をうつわの内外に配した作品で、底裏に「寿」の一文字が記されています。当時の人々が、海を越えて宝物を運んでくるオランダ船を「宝船」に見立てて尊んだことを踏まえると、この「寿」字は、本作の吉祥性を象徴的に表しているとも考えられます。

本章では、やきものや能面、屛風、染織など、さまざまなジャンルの作品を取り上げ、それらの裏側がよく見える展示を試みます。裏にこそうかがえる制作者の技量や、裏にもこだわる日本ならではの美意識を、じっくりお愉しみください。

【全期間展示】

第2章: ちょきちょきする

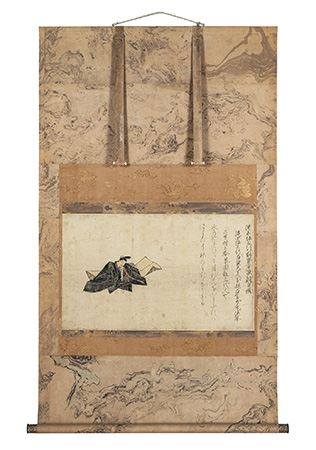

いま目の前にある姿が、その作品の制作当初の姿とは限りません。意外な事実のようですが、美術品にはしばしば、「切断」された歴史があるからです。

当館の名品を例に挙げると、掛軸の豪華な表装が目を引く重要文化財「佐竹本・三十六歌仙絵 源順」は、100年ほど前までは長い絵巻物の一部でした。また、扇を手に舞う6人の女性を描いた「舞踊図」は、現在ではそれぞれ額装されていますが、かつては六曲屛風であったと言われています。

本章では、絵巻から掛軸へ、屛風から額装へ、あるいは蒲団の表地から布へ、というように、姿が改変されたと思われる作品を集めます。制作当初の姿を想像しながら作品を見られる展示を一部取り入れながら、「切断」の背景やその行為に関わった人々の想いに触れていきます。

一幅 鎌倉時代 13世紀 サントリー美術館

【全期間展示】

サントリー美術館

【展示期間:7/14~8/9】

第3章: じろじろする

ひとくちに作品を「よく見る」と言っても、それは容易なことではありません。しかし、よく見ることを愉しんだ先には必ず、「ぱっと見」では知りえない発見があるはずです。

たとえば、日本の伝統的な吉祥文様である「宝尽」を、着物全体にみっしりと刺繍した作品をよく見ると、現代の私たちには宝物とは思えないような、不思議な物体であふれていることに驚かされます。一方、「色絵鳳凰文大皿」は、中央の大きな鳳凰文に目を奪われがちですが、その周囲をよく見ると、暗い紫色の背景のなかに多彩な文様が隠れていることに気づきます。

本章では、細かすぎて見えない部分や剥落していて見えない部分、はたまた「心の目」でしか見えない部分まで、すみずみまで凝視したくなるような作品をご紹介します。

【展示期間:7/14~8/9】

【全期間展示】

第4章: ばらばらする

離れてみてはじめて、お互いが大切な存在であることに気づく…、それは作品の場合も同じかもしれません。身も蓋もない発想ですが、本来セットであるはずの作品を、あえてばらばらに並べてみると、いったい何が見えてくるでしょうか。

本章では、「貝尽蒔絵硯箱」といった硯箱の名品をはじめとして、一風変わった蓋のついたやきものや漆工、金工など、身と蓋から構成されるセット物の作品を多数取り上げます。いつもと異なるのは、身と蓋が一定の距離を保って展示されていることです。

離れているからこそ、文様や形、技法の違いをよく見極め、身と蓋がセットであることの意味を意識的に考えることができるでしょう。時に使い手の驚きまで計算されたセット物のデザインの妙に、改めて気づかされるはずです。

【全期間展示】

【全期間展示】

第5章: はこはこする

展示室で見る姿が作品の「ON」の状態だとすると、「OFF」の状態とはどんな姿でしょうか。特に日本の古美術は、蒲団のような緩衝材に包まれながら、固い箱のなかで休んでいます。作品を保管する収蔵庫に入ると、そこにあるのは箱、箱、箱…、ずらりと箱ばかりが並んでいるのです。

本章では、あまり知られていない「箱」の世界をご紹介します。大切な美術品を外部の衝撃から守る箱は、大きさや形、材質がさまざまです。また箱には、美術品の価値を左右する文字が記されることもあります。さらに、箱が本来の機能を超えて、美術品本体をしのぐほどに装飾されるという「主客転倒」まで起こっています。

ついついきれいなお菓子の箱を集めてしまう「箱好き」の方も、そうでない方も、日本ならではの箱文化の一端をお愉しみください。

【全期間展示】

【全期間展示】

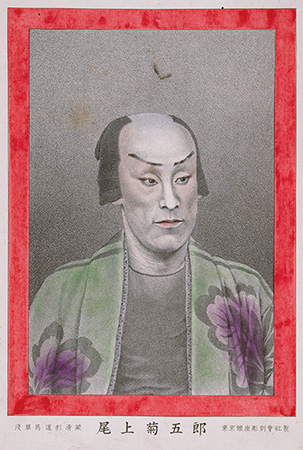

第6章: ざわざわする

一見地味に感じられたり、難しいと思われがちな日本美術のなかには、思わず「心がざわつく」ような作品がたくさんあります。

たとえば「尾上菊五郎」は、明治時代初期に作られた石版画の役者絵ですが、どこか違和感を覚える生々しさに満ちています。また、当館の秘宝とも言うべき「袋法師絵巻」には、胸に手をあてる女性の背後に置かれた袋の下から、男の顔が不気味にのぞいています。さらに、奇想の画家・伊藤若冲による「墨梅図」は、タイトルを知らなければ何を描いたものかわからないほど、モチーフが大胆にデフォルメされています。

美術品だからといって「美しい」と感じなければならない理由はありません。私たちのさまざまな「心のざわめき」を受け止めてくれるような、日本美術の懐の深さをご紹介します。

【全期間展示】

【全期間展示】

※本サイト内の記述、画像の無断転載・転用を禁止します。

2025年 1月

- 展覧会会期

- 休館日

- 呈茶席開催日

- 月

- 火

- 水

- 木

- 金

- 土

- 日

- 1

- 2

- 3

- 4

- 5

- 6

- 7

- 8

- 9

- 10

- 11

- 12

- 13

- 14

- 15

- 16

- 17

- 18

- 19

- 20

- 21

- 22

- 23

- 24

- 25

- 26

- 27

- 28

- 29

- 30

- 31

2025年 2月

- 展覧会会期

- 休館日

- 呈茶席開催日

- 月

- 火

- 水

- 木

- 金

- 土

- 日

- 1

- 2

- 3

- 4

- 5

- 6

- 7

- 8

- 9

- 10

- 11

- 12

- 13

- 14

- 15

- 16

- 17

- 18

- 19

- 20

- 21

- 22

- 23

- 24

- 25

- 26

- 27

- 28

2025年 3月

- 展覧会会期

- 休館日

- 呈茶席開催日

- 月

- 火

- 水

- 木

- 金

- 土

- 日

- 1

- 2

- 3

- 4

- 5

- 6

- 7

- 8

- 9

- 10

- 11

- 12

- 13

- 14

- 15

- 16

- 17

- 18

- 19

- 20

- 21

- 22

- 23

- 24

- 25

- 26

- 27

- 28

- 29

- 30

- 31

2025年 4月

- 展覧会会期

- 休館日

- 呈茶席開催日

- 月

- 火

- 水

- 木

- 金

- 土

- 日

- 1

- 2

- 3

- 4

- 5

- 6

- 7

- 8

- 9

- 10

- 11

- 12

- 13

- 14

- 15

- 16

- 17

- 18

- 19

- 20

- 21

- 22

- 23

- 24

- 25

- 26

- 27

- 28

- 29

- 30

2025年 5月

- 展覧会会期

- 休館日

- 呈茶席開催日

- 月

- 火

- 水

- 木

- 金

- 土

- 日

- 1

- 2

- 3

- 4

- 5

- 6

- 7

- 8

- 9

- 10

- 11

- 12

- 13

- 14

- 15

- 16

- 17

- 18

- 19

- 20

- 21

- 22

- 23

- 24

- 25

- 26

- 27

- 28

- 29

- 30

- 31

2025年 6月

- 展覧会会期

- 休館日

- 呈茶席開催日

- 月

- 火

- 水

- 木

- 金

- 土

- 日

- 1

- 2

- 3

- 4

- 5

- 6

- 7

- 8

- 9

- 10

- 11

- 12

- 13

- 14

- 15

- 16

- 17

- 18

- 19

- 20

- 21

- 22

- 23

- 24

- 25

- 26

- 27

- 28

- 29

- 30

2025年 7月

- 展覧会会期

- 休館日

- 呈茶席開催日

- 月

- 火

- 水

- 木

- 金

- 土

- 日

- 1

- 2

- 3

- 4

- 5

- 6

- 7

- 8

- 9

- 10

- 11

- 12

- 13

- 14

- 15

- 16

- 17

- 18

- 19

- 20

- 21

- 22

- 23

- 24

- 25

- 26

- 27

- 28

- 29

- 30

- 31

2025年 8月

- 展覧会会期

- 休館日

- 呈茶席開催日

- 月

- 火

- 水

- 木

- 金

- 土

- 日

- 1

- 2

- 3

- 4

- 5

- 6

- 7

- 8

- 9

- 10

- 11

- 12

- 13

- 14

- 15

- 16

- 17

- 18

- 19

- 20

- 21

- 22

- 23

- 24

- 25

- 26

- 27

- 28

- 29

- 30

- 31

2025年 9月

- 展覧会会期

- 休館日

- 呈茶席開催日

- 月

- 火

- 水

- 木

- 金

- 土

- 日

- 1

- 2

- 3

- 4

- 5

- 6

- 7

- 8

- 9

- 10

- 11

- 12

- 13

- 14

- 15

- 16

- 17

- 18

- 19

- 20

- 21

- 22

- 23

- 24

- 25

- 26

- 27

- 28

- 29

- 30

2025年 10月

- 展覧会会期

- 休館日

- 呈茶席開催日

- 月

- 火

- 水

- 木

- 金

- 土

- 日

- 1

- 2

- 3

- 4

- 5

- 6

- 7

- 8

- 9

- 10

- 11

- 12

- 13

- 14

- 15

- 16

- 17

- 18

- 19

- 20

- 21

- 22

- 23

- 24

- 25

- 26

- 27

- 28

- 29

- 30

- 31

2025年 11月

- 展覧会会期

- 休館日

- 呈茶席開催日

- 月

- 火

- 水

- 木

- 金

- 土

- 日

- 1

- 2

- 3

- 4

- 5

- 6

- 7

- 8

- 9

- 10

- 11

- 12

- 13

- 14

- 15

- 16

- 17

- 18

- 19

- 20

- 21

- 22

- 23

- 24

- 25

- 26

- 27

- 28

- 29

- 30

2025年 12月

- 展覧会会期

- 休館日

- 呈茶席開催日

- 月

- 火

- 水

- 木

- 金

- 土

- 日

- 1

- 2

- 3

- 4

- 5

- 6

- 7

- 8

- 9

- 10

- 11

- 12

- 13

- 14

- 15

- 16

- 17

- 18

- 19

- 20

- 21

- 22

- 23

- 24

- 25

- 26

- 27

- 28

- 29

- 30

- 31

2026年 1月

- 展覧会会期

- 休館日

- 呈茶席開催日

- 月

- 火

- 水

- 木

- 金

- 土

- 日

- 1

- 2

- 3

- 4

- 5

- 6

- 7

- 8

- 9

- 10

- 11

- 12

- 13

- 14

- 15

- 16

- 17

- 18

- 19

- 20

- 21

- 22

- 23

- 24

- 25

- 26

- 27

- 28

- 29

- 30

- 31

2026年 2月

- 展覧会会期

- 休館日

- 月

- 火

- 水

- 木

- 金

- 土

- 日

- 1

- 2

- 3

- 4

- 5

- 6

- 7

- 8

- 9

- 10

- 11

- 12

- 13

- 14

- 15

- 16

- 17

- 18

- 19

- 20

- 21

- 22

- 23

- 24

- 25

- 26

- 27

- 28

2026年 3月

- 展覧会会期

- 休館日

- 月

- 火

- 水

- 木

- 金

- 土

- 日

- 1

- 2

- 3

- 4

- 5

- 6

- 7

- 8

- 9

- 10

- 11

- 12

- 13

- 14

- 15

- 16

- 17

- 18

- 19

- 20

- 21

- 22

- 23

- 24

- 25

- 26

- 27

- 28

- 29

- 30

- 31

2026年 4月

- 展覧会会期

- 休館日

- 月

- 火

- 水

- 木

- 金

- 土

- 日

- 1

- 2

- 3

- 4

- 5

- 6

- 7

- 8

- 9

- 10

- 11

- 12

- 13

- 14

- 15

- 16

- 17

- 18

- 19

- 20

- 21

- 22

- 23

- 24

- 25

- 26

- 27

- 28

- 29

- 30

2026年 5月

- 展覧会会期

- 休館日

- 月

- 火

- 水

- 木

- 金

- 土

- 日

- 1

- 2

- 3

- 4

- 5

- 6

- 7

- 8

- 9

- 10

- 11

- 12

- 13

- 14

- 15

- 16

- 17

- 18

- 19

- 20

- 21

- 22

- 23

- 24

- 25

- 26

- 27

- 28

- 29

- 30

- 31

2026年 6月

- 展覧会会期

- 休館日

- 月

- 火

- 水

- 木

- 金

- 土

- 日

- 1

- 2

- 3

- 4

- 5

- 6

- 7

- 8

- 9

- 10

- 11

- 12

- 13

- 14

- 15

- 16

- 17

- 18

- 19

- 20

- 21

- 22

- 23

- 24

- 25

- 26

- 27

- 28

- 29

- 30

2026年 7月

- 展覧会会期

- 休館日

- 月

- 火

- 水

- 木

- 金

- 土

- 日

- 1

- 2

- 3

- 4

- 5

- 6

- 7

- 8

- 9

- 10

- 11

- 12

- 13

- 14

- 15

- 16

- 17

- 18

- 19

- 20

- 21

- 22

- 23

- 24

- 25

- 26

- 27

- 28

- 29

- 30

- 31

2026年 8月

- 展覧会会期

- 休館日

- 月

- 火

- 水

- 木

- 金

- 土

- 日

- 1

- 2

- 3

- 4

- 5

- 6

- 7

- 8

- 9

- 10

- 11

- 12

- 13

- 14

- 15

- 16

- 17

- 18

- 19

- 20

- 21

- 22

- 23

- 24

- 25

- 26

- 27

- 28

- 29

- 30

- 31

2026年 9月

- 展覧会会期

- 休館日

- 月

- 火

- 水

- 木

- 金

- 土

- 日

- 1

- 2

- 3

- 4

- 5

- 6

- 7

- 8

- 9

- 10

- 11

- 12

- 13

- 14

- 15

- 16

- 17

- 18

- 19

- 20

- 21

- 22

- 23

- 24

- 25

- 26

- 27

- 28

- 29

- 30

2026年 10月

- 展覧会会期

- 休館日

- 月

- 火

- 水

- 木

- 金

- 土

- 日

- 1

- 2

- 3

- 4

- 5

- 6

- 7

- 8

- 9

- 10

- 11

- 12

- 13

- 14

- 15

- 16

- 17

- 18

- 19

- 20

- 21

- 22

- 23

- 24

- 25

- 26

- 27

- 28

- 29

- 30

- 31

2026年 11月

- 展覧会会期

- 休館日

- 月

- 火

- 水

- 木

- 金

- 土

- 日

- 1

- 2

- 3

- 4

- 5

- 6

- 7

- 8

- 9

- 10

- 11

- 12

- 13

- 14

- 15

- 16

- 17

- 18

- 19

- 20

- 21

- 22

- 23

- 24

- 25

- 26

- 27

- 28

- 29

- 30

2026年 12月

- 展覧会会期

- 休館日

- 月

- 火

- 水

- 木

- 金

- 土

- 日

- 1

- 2

- 3

- 4

- 5

- 6

- 7

- 8

- 9

- 10

- 11

- 12

- 13

- 14

- 15

- 16

- 17

- 18

- 19

- 20

- 21

- 22

- 23

- 24

- 25

- 26

- 27

- 28

- 29

- 30

- 31