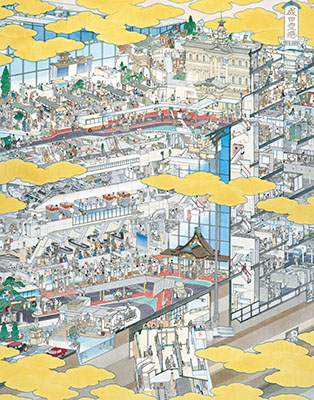

リニューアル・オープン記念展 Ⅰ

2020年7月22日(水)~9月13日(日)

※本展は5月13日~7月5日の会期を変更しました。

ご来館のお客様へのお願い(必ずお読みください)

※作品保護のため、会期中展示替を行います。

※各作品の出品期間は、出品作品リスト(PDF) をご参照ください。

※本展は一部の作品を除き、撮影可能です。

「装(よそ)ふ」とは、「身づくろいする、飾り整える」ことを示す古語です。生活の様々な局面に合わせて身なりや外観を整えながら、自分の心をも整えるという意味で、「装ふ」とは極めて人間らしい行為と言えます。

ここで日本の美術の歴史を見渡すと、「装ふ」ための日常の道具そのものに、実用を超えた美しく細やかな意匠が施されていることに気がつきます。

そうした装いの道具の中でも、本節では特に、平安から明治時代までの化粧道具や髪飾りを取り上げます。国宝「浮線綾螺鈿蒔絵手箱」をはじめとして、華麗な装飾の鏡箱や香箱、紅板、様々な技法や素材で作られた櫛、簪、笄などをご覧いただきます。日常生活を彩った装身具の優美なデザインとその変遷を通じて、装わずにはいられない日本人の美意識の一端が浮び上がるでしょう。

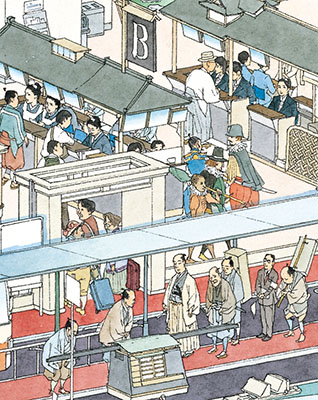

各時代の最新ファッションを表す美人画や着物は、「生活の中の美」と密接に関わるジャンルです。特に江戸時代には、経済力を蓄えた町人たちが衣服の装飾に関心を持ち、伝統にしばられない、新しい服飾の流行を生み出しました。現在の和服のもととなる小袖が上層階級から町人まで普及し、小袖のデザインの見本帳である雛形本も多数出版されています。また、女性の髪型は、江戸時代以前は垂髪や下げ髪が一般的でしたが、江戸時代になると、様々な髷など数百種類の結髪が考案され、多様なヘアスタイルを楽しめるようになりました。

そして、単身の女性たちを描く美人画からも、移り変わるファッションの様相を知ることができます。美人画は、主に寛文年間(1661~73)に制作された「寛文美人図」の成立以降、複数の絵師たちによって量産されるようになりますが、なかでも浮世絵では主要画題の一つとなりました。女性たちは美人画によって ファッションの最新情報を知り、描かれた衣装や髪型、化粧などをお手本にしました。

さらに、明治時代に西洋文化が入ってくると、女性のファッションは大きく変化します。洋装や西洋の装飾品を身に付けるようになり、西洋の髪型をヒントにした束髪が提唱されました。当時の浮世絵にもその影響がみられます。一方で、江戸時代以前の風俗を懐かしむ風潮も広がり、懐古的な女性像が多く描かれました。その潮流は近代以降も受け継がれ、鏑木清方の女性像などにその影響がうかがえます。 本節では江戸時代から近代までの美人画や、化粧方法や髪型を解説した絵画と浮世絵、色鮮やかな小袖と打掛、雛形本を通して、艶やかなファッションの変遷をご紹介します。また、衣桁や屛風に衣装を掛けた様子を描いた「誰が袖図屛風」に焦点を当て、実物の調度品を用いて、この屛風の世界観を表現するコーナー展示を行います。

「装い」は女性にとどまらず武将たちにとっても常に大切なものでした。武家にとって戦に赴く姿はまさしくハレの装いともいうべき意味があったと推測できます。「小敦盛絵巻」にその一端がみられるように、『平家物語』では源平の武士が出陣するその日のいで立ちが鮮やかに語られます。16世紀半ばの鉄砲伝来以降は、一騎打ちから鉄砲を使用した集団戦へと合戦形態も変化をみせ、甲冑武具も次第に様変わりします。天下統一に向けて活躍した武将たちは、着用する鎧や兜、さらには陣羽織や旗印、馬具や刀装具といった装いに、自らの信念や心意気を込めて意匠を施しました。今に伝わる武器や武具の一つ一つには、金工、漆工、染織など、その時代の高度で多様な工芸技術が集約されています。武具としての機能を優先しながらも、その細部の精緻さや、現代にも通じる斬新なデザイン感覚には目を奪われます。

本節では、鮮やかな色彩が引き立つ華麗な甲冑や、「法螺貝」や「蜘蛛の巣」といった大胆な意匠の鞍に、ダンディズムと言ってもよいサムライの美意識を探ります。

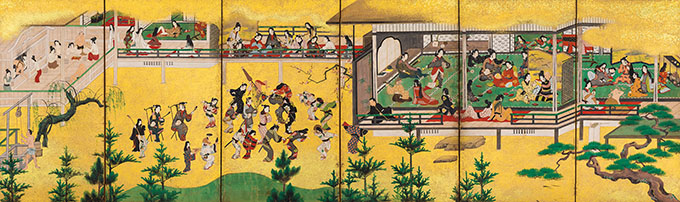

華やかな作品が集まる当館のコレクションには、ハレの場を演出してきた祝いの品々が多く揃っています。誕生・元服・婚礼といった人生の節目には、吉祥文様の施されたうつわや屛風など、祝いの調度が用意され、ハレの舞台を彩りました。また、ハレの儀式には賀茂競馬や祇園祭などの神事や祭礼、正月・ひな祭り・端午などの五節句といった年中行事が挙げられますが、これらを主題とした絵画や浮世絵も数多く制作されています。このようなハレの美術は、人々にとって、生活の中の祝祭がいかに重要な意味を持っていたかを伝えています。

本節では、賀茂競馬や祇園祭、年中行事などに取材した絵画や浮世絵、婚礼調度として制作された屛風、祝いの席で用いられたうつわ、吉祥の意匠を散りばめた漆工作品などによって、当時の人々のハレの日の高揚感を浮き彫りにします。

宴は日々の生活におけるハレの場の代表です。宴の様子をこと細かに描いた 「遊楽図」と呼ばれる絵画をみると、人々の楽しげな熱気が直接伝わるようです。音楽や踊り、ゲームなどを取り入れて、宴を盛り上げようと工夫を凝らす姿は、現代の私たちにも通じるものがあります。

今も昔も、宴に欠かせないものはお酒です。酒器のバリエーションの豊かさや、手の込んだつくりの一つ一つをみれば、宴席でお酒を味わいながら、酒器の美しさや面白さをも愛でる人々の姿が想像されます。

ここでは、晴れやかな酒宴を主題とした屛風や掛軸とともに、漆器、陶磁器、ガラス器と様々な技法で作られた酒器をご覧いただきます。さらには、「上野花見歌舞伎図屛風」をヒントに、酒器や食器、楽器、煙草盆を立体的に組み合わせ、当時の酒宴の楽しげな雰囲気の再現を試みます。

桃山時代、ポルトガルやスペインとの交流を通じて生まれた南蛮美術は、サントリー美術館のコレクションの、大きな柱の一つです。貿易やキリスト教の布教を目的に来日したポルトガル人やスペイン人は人々の関心の的となり、彼ら南蛮人を描いた「南蛮屛風」が流行しました。南蛮屛風とは、自国を出港した巨大な南蛮船や、日本への入港、珍しい文物・動物などの荷揚げ、総司令官であるカピタン一行の上陸や行列、異国情緒あふれる自国での様子などを伝統的な日本の技法や様式で描いた風俗画で、多くのバリエーションが生まれました。

また、来日したイエズス会の宣教師たちは、セミナリヨという学校を設置し、語学や音楽、美術などの教育を行いました。初期洋風画は、このセミナリヨで西洋の陰影法や遠近法を学んだ日本人画家が手掛けたもので、礼拝用の聖画だけでなく、西洋の王侯や田園風景、世界図、都市図などの世俗画も制作されました。「泰西王侯騎馬図屛風」はこの初期洋風画の代表作で、図様は西洋の銅版画を参考にしています。

本節では、南蛮屛風と初期洋風画の名品を通じて、南蛮美術の粋をお楽しみいただきます。

16世紀後半に、西洋人との交流が始まると、絵画だけでなく漆工の分野でも、西洋人の好みを反映した「南蛮漆器」が作られました。黒く艶やかな表面に金や螺鈿が輝く日本の漆器の魅力にとりつかれた西洋人は、聖龕や聖餅箱といった宗教用具から簞笥や櫃などの日用品に至るまで、大量の漆器を日本人に注文し、本国へ輸出したのです。

一方、日本国内においても、外来の文化や文物が、当時最先端の意匠として日本人に受け入れられました。カルタのほか、南蛮人そのものが福の神のような存在としてデザイン化されるなど、南蛮趣味あるいは広く異国趣味の大流行が起こったのです。日本国内向けの漆器にも、東南アジア風の縞模様や朝鮮風の牡丹唐草文、中国的な沈金・螺鈿の技法、輸出用の南蛮漆器にみられる東洋風の各種表現など、様々な要素が見出せます。

ここでは、異国趣味を反映した屛風や漆器を通して、新しい外来の文化を積極的に受け入れて日常の美の中に昇華する、当時の日本人の柔軟な精神と旺盛な好奇心に触れていただきます。

※本サイト内の記述、画像の無断転載・転用を禁止します。