サントリー芸術財団50周年

遊びの流儀 遊楽図の系譜

2019年6月26日(水)~8月18日(日)

※作品保護のため、会期中展示替を行います。

※各作品の出品期間は、出品作品リスト(PDF) をご参照ください。

第1章 「月次風俗図」の世界

暮らしの中の遊び

一年十二か月の行事や風物を描く「月次絵」は、平安時代以来のやまと絵における主要な画題でした。この伝統に沿って描かれた諸作例には、今も受け継がれる日本の伝統的な遊びや楽しみごとが数多く見出せます。それぞれの画面には、巡りくる春夏秋冬の移り変わりを愛おしむかのように、羽子板や雪遊び、花見や月見など、季節の遊びや宴に興じる人々が表情豊かに描かれており、子どもたちの無邪気な歓声や、にぎやかな祭礼の囃子の音色が聞こえてくるようです。

桃山時代 16~17世紀 山口蓬春記念館

【展示期間:6/26~7/22】

第2章 遊戯の源流

五感で楽しむ雅な遊び

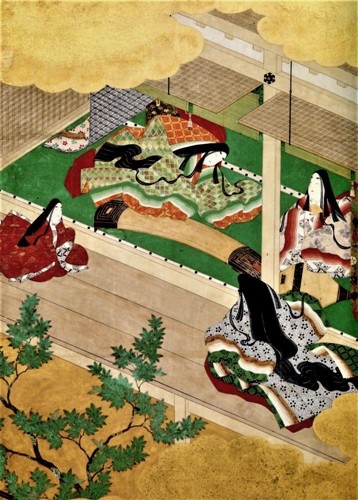

我が国の伝統的な「遊び」には、琴や琵琶を奏でる管弦の遊びや、左右に分かれて競う貝合、鶯の鳴き声の優劣を比べる鶯合などの鳴合、2種以上の香を薫き合せて香の異同を判別し、その香の名を言いあてる組香などが知られます。さらには蹴鞠や小弓、打毬に至るまで、平安時代の貴族が楽しんだ雅な遊びを起源として発展をみせた遊戯や楽しみごとが少なくありません。『源氏物語』を例に挙げれば、登場人物たちが絵合や蹴鞠などに興じる場面が思い浮かびます。いずれも聴覚や嗅覚などの五感を研ぎ澄ませて、感覚を洗練させる技芸であり、また武芸の上達をはかり古典的教養を高める意義をもつ遊戯でもありました。

江戸時代 17世紀 サントリー美術館

【展示期間:6/26~7/22】

第3章 琴棋書画の伝統

君子のたしなみ

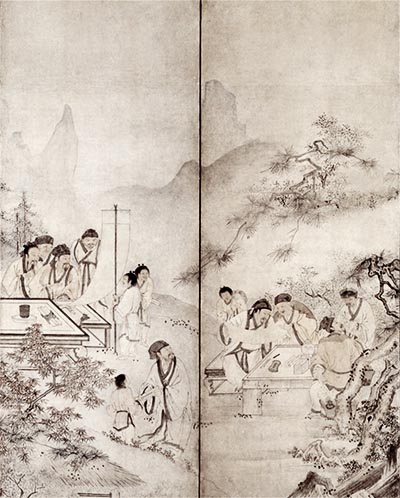

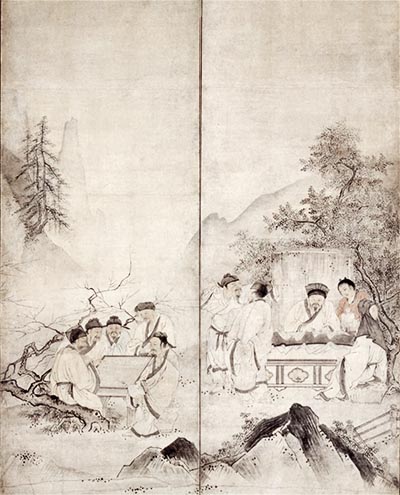

中国において琴・囲碁・書道・絵画の四つの技芸は「琴棋書画」と呼ばれ、君子のたしなみとされました。これを絵画化した「琴棋書画図」は我が国にも大きな影響を与え、中世以降には、城郭の襖絵や、屛風絵のテーマに好んで取り上げられ、流派を問わず多数描かれました。また時代が移り、江戸時代前期に流行した「邸内遊楽図」などを眺めると、琴は三味線となり、囲碁は双六に置き替わって、中国の格調高い「琴棋書画」が意識的に取り込まれていることに気づかされます。当世風の風俗を伝統的なものになぞらえたいわゆる「見立て絵」の枠組みとして、古典的な琴棋書画が受け継がれている様子がうかがえます。

室町時代 16世紀 個人蔵

【展示期間:6/26~7/22】

室町時代 16世紀 個人蔵

【展示期間:6/26~7/22】

第4章 「遊楽図」の系譜(1)

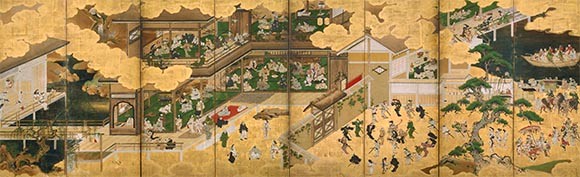

「邸内遊楽図」の諸様相

「邸内遊楽図屛風」は、邸外や庭先を含め、邸内の奥深く隅々に至るまで、この世で知り得る限りの楽しみごとを、密度濃く描き尽そうとした作例です。庭先における輪舞や、池の舟遊びなどから、座敷にすわり酒や茶を飲み、肴に舌鼓を打つ人々にいたるまで、画面のどこに注目しても人々が遊びくつろぐ姿が見出せます。男女の着衣の柄を華麗に描き分けるのはもちろんのこと、カルタや双六、蹴鞠や小弓に熱中するグループなど、多彩な遊びにスペースを割り当てて、これに熱中する人物の表情や仕草をも丹念に描写しています。これらの邸内遊楽図は、屛風の形態をとった楽しみごとの大がかりな見本帖のようなものでしょう。屛風を開きさえすれば、その場に赴かずとも、日々の憂さを忘れ、気ままに遊興の気分に浸ることのできる、いわば私的なシミュレーション装置として役割を果たしたと思われます。

江戸時代 17世紀 徳川美術館

©徳川美術館イメージアーカイブ / DNPartcom

【展示期間:6/26~7/15】

江戸時代 17世紀 徳川美術館

©徳川美術館イメージアーカイブ / DNPartcom

【展示期間:6/26~7/15】

江戸時代 17世紀 サントリー美術館

【全期間展示】

第5章 「遊楽図」の系譜(2)

野外遊楽と祭礼行事

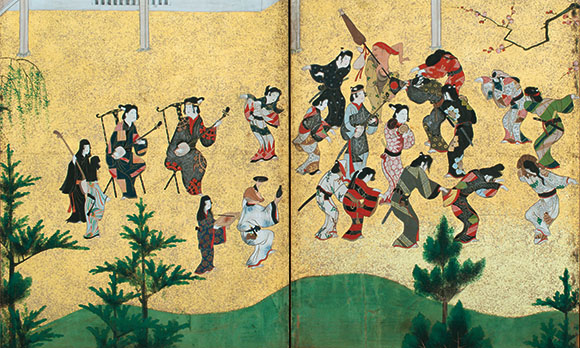

「洛中洛外図」に代表されるように、市中のにぎわいや野外の遊楽は中世から描き継がれてきました。桃山時代に流行した「花下遊楽図屛風」には、春の満開の桜の木の下で、思い思いに着飾り、輪舞に興じる人々の開放的な気分があふれています。

江戸時代に入り、京都・四条河原が都市ならではのにぎわいをみせます。遊女歌舞伎や、人形浄瑠璃などの芝居小屋、珍獣などの見世物に集まる見物客たち、さらには夏の暑い盛りに鴨川の河原で水遊びに興じる人々など、「四条河原遊楽図」が屛風や図巻に描かれました。

江戸時代の幕藩体制が安定へと向かう中で、野外から限定された区域や邸内へ、群衆から限定された少人数へと「遊楽図」の様相は大きな変化をみせます。しかし同時期の「祇園祭礼図」「賀茂競馬図」など、野外の祭礼行事に参集した人々を描いた作品群もまた、この時期の人々の遊びや楽しみごとの実態をうかがう上で、貴重な意義をもつ作品となっています。

江戸時代 17世紀 静嘉堂文庫美術館

©静嘉堂文庫美術館イメージアーカイブ / DNPartcom

【展示期間:7/24~8/18】

第6章 双六をめぐる文化史

西洋双六盤・盤双六・絵双六

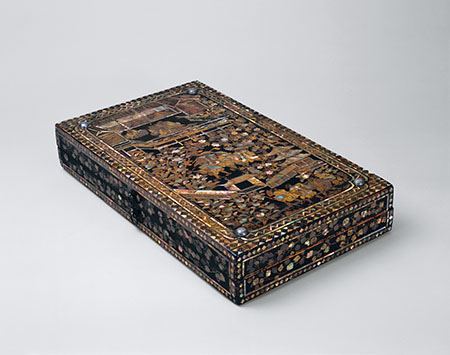

重要文化財「清水・住吉図蒔絵螺鈿西洋双六盤」(サントリー美術館所蔵)は、17世紀初めに西欧への輸出向けに制作された南蛮漆器の優品であり、いわゆる「西洋双六」 (バックギャモン)に使用されたゲーム盤です。これと源流をひとしくする日本の「盤双六」は、早くも8世紀の正倉院の時代に日本に伝来して、身分階層を超えて熱中する人々が続出したことが記録に残ります。しばしば禁令が出されながらも、古代から近世に至るまで、遊楽の場を彩ってきた遊戯盤です。江戸時代の「遊楽図」には、「盤双六」に興じる男女や、双六盤そのものが各所に見出せますが、一方で将棋盤、囲碁盤と組み合せて、「三面盤」として婚礼調度にも組み入れられた歴史も見逃せません。これとは別に、幕末から近代にかけて急速に普及した簡略な「絵双六」は、正月遊びや子どもの遊び道具として親しまれました。サイコロの目に左右される双六のゲームには、東西交渉史や、人間と遊びの歴史が豊かに織り込まれています。

桃山時代 17世紀 サントリー美術館

【全期間展示】

桃山時代 17世紀 サントリー美術館

【全期間展示】

六曲一双のうち右隻(部分) 桃山時代 17世紀 サントリー美術館

【展示期間:6/26~7/22】

第7章 カルタ遊びの変遷

うんすんかるたから花札まで

カルタは南蛮文化の交流の際にポルトガル辺りから我が国にもたらされたゲームです。これを下敷きにして、「天正かるた」や「うんすんかるた」が生まれ、異国趣味を醸し出す遊びとして流行しました。一連の「遊楽図」の中には、カルタ遊びの駆け引きに熱中する男女の姿が各所に見出せます。和歌と結びつき「百人一首かるた」が生まれましたが、官職や、能楽など、当時には必須であった知識や教養が、カルタ遊びを通して楽しみながら学ばれた点も見逃せません。また、カルタは後に花札に姿を変えたように、時には賭け事の道具でもありました。幕末明治期の「いろはカルタ」は上方と江戸で中身が異なるなど、一枚一枚のカルタには文化史的にも興味深い情報が刻まれています。

江戸時代 17世紀 滴翠美術館

【全期間展示】

第8章 「遊楽図」の系譜(3)

舞踊・ファッションを中心に

我が国の近世の「遊楽図」を見渡すと、画中には共通して描かれる当時の特徴的な風俗がいくつも見出せます。一つは三味線という楽器の存在であり、野外や邸内を問わず、三味線が奏でるリズムや旋律が、人々の遊び楽しむ場に響いていたことがうかがえます。二番目にファッションへの関心の高さが挙げられます。「遊楽図」に登場する男女の髪形や小袖の意匠の描写からは、時代の流行の最先端を意識した彼らの心映えを感じ取ることができます。

第三に舞踊は、遊楽図のまさしく花形として時代を超えて描かれてきた要素であり、人々が熱中する輪舞や、扇を片手に舞う姿は、遊楽図を見ごたえのあるものにしています。

そして当時の男女の間で交わされる手紙は「文使い」と呼ばれる年若い禿(かむろ)などが取り持ちましたが、手紙のやりとりもまた、遊楽の場には欠かせない心惹かれる場面として描かれています。

これらの「遊楽図」にくり返し描かれた諸要素は、お互いにからみあい、それぞれ比重を変えながら、「遊楽図」をいっそう豊かなものにしています。やがて「誰が袖図屛風」や「舞踊図」へと展開し、いわゆる「寛文美人図」の流行から、浮世絵の誕生をうながす素地を形成しました。

江戸時代 17世紀 大和文華館

【展示期間:7/24~8/18】

二曲一隻 江戸時代 17世紀 徳川美術館

©徳川美術館イメージアーカイブ / DNPartcom

【展示期間:6/26~7/15】

※本サイト内の記述、画像の無断転載・転用を禁止します。

2025年 1月

- 展覧会会期

- 休館日

- 呈茶席開催日

- 月

- 火

- 水

- 木

- 金

- 土

- 日

- 1

- 2

- 3

- 4

- 5

- 6

- 7

- 8

- 9

- 10

- 11

- 12

- 13

- 14

- 15

- 16

- 17

- 18

- 19

- 20

- 21

- 22

- 23

- 24

- 25

- 26

- 27

- 28

- 29

- 30

- 31

2025年 2月

- 展覧会会期

- 休館日

- 呈茶席開催日

- 月

- 火

- 水

- 木

- 金

- 土

- 日

- 1

- 2

- 3

- 4

- 5

- 6

- 7

- 8

- 9

- 10

- 11

- 12

- 13

- 14

- 15

- 16

- 17

- 18

- 19

- 20

- 21

- 22

- 23

- 24

- 25

- 26

- 27

- 28

2025年 3月

- 展覧会会期

- 休館日

- 呈茶席開催日

- 月

- 火

- 水

- 木

- 金

- 土

- 日

- 1

- 2

- 3

- 4

- 5

- 6

- 7

- 8

- 9

- 10

- 11

- 12

- 13

- 14

- 15

- 16

- 17

- 18

- 19

- 20

- 21

- 22

- 23

- 24

- 25

- 26

- 27

- 28

- 29

- 30

- 31

2025年 4月

- 展覧会会期

- 休館日

- 呈茶席開催日

- 月

- 火

- 水

- 木

- 金

- 土

- 日

- 1

- 2

- 3

- 4

- 5

- 6

- 7

- 8

- 9

- 10

- 11

- 12

- 13

- 14

- 15

- 16

- 17

- 18

- 19

- 20

- 21

- 22

- 23

- 24

- 25

- 26

- 27

- 28

- 29

- 30

2025年 5月

- 展覧会会期

- 休館日

- 呈茶席開催日

- 月

- 火

- 水

- 木

- 金

- 土

- 日

- 1

- 2

- 3

- 4

- 5

- 6

- 7

- 8

- 9

- 10

- 11

- 12

- 13

- 14

- 15

- 16

- 17

- 18

- 19

- 20

- 21

- 22

- 23

- 24

- 25

- 26

- 27

- 28

- 29

- 30

- 31

2025年 6月

- 展覧会会期

- 休館日

- 呈茶席開催日

- 月

- 火

- 水

- 木

- 金

- 土

- 日

- 1

- 2

- 3

- 4

- 5

- 6

- 7

- 8

- 9

- 10

- 11

- 12

- 13

- 14

- 15

- 16

- 17

- 18

- 19

- 20

- 21

- 22

- 23

- 24

- 25

- 26

- 27

- 28

- 29

- 30

2025年 7月

- 展覧会会期

- 休館日

- 呈茶席開催日

- 月

- 火

- 水

- 木

- 金

- 土

- 日

- 1

- 2

- 3

- 4

- 5

- 6

- 7

- 8

- 9

- 10

- 11

- 12

- 13

- 14

- 15

- 16

- 17

- 18

- 19

- 20

- 21

- 22

- 23

- 24

- 25

- 26

- 27

- 28

- 29

- 30

- 31

2025年 8月

- 展覧会会期

- 休館日

- 呈茶席開催日

- 月

- 火

- 水

- 木

- 金

- 土

- 日

- 1

- 2

- 3

- 4

- 5

- 6

- 7

- 8

- 9

- 10

- 11

- 12

- 13

- 14

- 15

- 16

- 17

- 18

- 19

- 20

- 21

- 22

- 23

- 24

- 25

- 26

- 27

- 28

- 29

- 30

- 31

2025年 9月

- 展覧会会期

- 休館日

- 呈茶席開催日

- 月

- 火

- 水

- 木

- 金

- 土

- 日

- 1

- 2

- 3

- 4

- 5

- 6

- 7

- 8

- 9

- 10

- 11

- 12

- 13

- 14

- 15

- 16

- 17

- 18

- 19

- 20

- 21

- 22

- 23

- 24

- 25

- 26

- 27

- 28

- 29

- 30

2025年 10月

- 展覧会会期

- 休館日

- 呈茶席開催日

- 月

- 火

- 水

- 木

- 金

- 土

- 日

- 1

- 2

- 3

- 4

- 5

- 6

- 7

- 8

- 9

- 10

- 11

- 12

- 13

- 14

- 15

- 16

- 17

- 18

- 19

- 20

- 21

- 22

- 23

- 24

- 25

- 26

- 27

- 28

- 29

- 30

- 31

2025年 11月

- 展覧会会期

- 休館日

- 呈茶席開催日

- 月

- 火

- 水

- 木

- 金

- 土

- 日

- 1

- 2

- 3

- 4

- 5

- 6

- 7

- 8

- 9

- 10

- 11

- 12

- 13

- 14

- 15

- 16

- 17

- 18

- 19

- 20

- 21

- 22

- 23

- 24

- 25

- 26

- 27

- 28

- 29

- 30

2025年 12月

- 展覧会会期

- 休館日

- 呈茶席開催日

- 月

- 火

- 水

- 木

- 金

- 土

- 日

- 1

- 2

- 3

- 4

- 5

- 6

- 7

- 8

- 9

- 10

- 11

- 12

- 13

- 14

- 15

- 16

- 17

- 18

- 19

- 20

- 21

- 22

- 23

- 24

- 25

- 26

- 27

- 28

- 29

- 30

- 31

2026年 1月

- 展覧会会期

- 休館日

- 呈茶席開催日

- 月

- 火

- 水

- 木

- 金

- 土

- 日

- 1

- 2

- 3

- 4

- 5

- 6

- 7

- 8

- 9

- 10

- 11

- 12

- 13

- 14

- 15

- 16

- 17

- 18

- 19

- 20

- 21

- 22

- 23

- 24

- 25

- 26

- 27

- 28

- 29

- 30

- 31

2026年 2月

- 展覧会会期

- 休館日

- 月

- 火

- 水

- 木

- 金

- 土

- 日

- 1

- 2

- 3

- 4

- 5

- 6

- 7

- 8

- 9

- 10

- 11

- 12

- 13

- 14

- 15

- 16

- 17

- 18

- 19

- 20

- 21

- 22

- 23

- 24

- 25

- 26

- 27

- 28

2026年 3月

- 展覧会会期

- 休館日

- 月

- 火

- 水

- 木

- 金

- 土

- 日

- 1

- 2

- 3

- 4

- 5

- 6

- 7

- 8

- 9

- 10

- 11

- 12

- 13

- 14

- 15

- 16

- 17

- 18

- 19

- 20

- 21

- 22

- 23

- 24

- 25

- 26

- 27

- 28

- 29

- 30

- 31

2026年 4月

- 展覧会会期

- 休館日

- 月

- 火

- 水

- 木

- 金

- 土

- 日

- 1

- 2

- 3

- 4

- 5

- 6

- 7

- 8

- 9

- 10

- 11

- 12

- 13

- 14

- 15

- 16

- 17

- 18

- 19

- 20

- 21

- 22

- 23

- 24

- 25

- 26

- 27

- 28

- 29

- 30

2026年 5月

- 展覧会会期

- 休館日

- 月

- 火

- 水

- 木

- 金

- 土

- 日

- 1

- 2

- 3

- 4

- 5

- 6

- 7

- 8

- 9

- 10

- 11

- 12

- 13

- 14

- 15

- 16

- 17

- 18

- 19

- 20

- 21

- 22

- 23

- 24

- 25

- 26

- 27

- 28

- 29

- 30

- 31

2026年 6月

- 展覧会会期

- 休館日

- 月

- 火

- 水

- 木

- 金

- 土

- 日

- 1

- 2

- 3

- 4

- 5

- 6

- 7

- 8

- 9

- 10

- 11

- 12

- 13

- 14

- 15

- 16

- 17

- 18

- 19

- 20

- 21

- 22

- 23

- 24

- 25

- 26

- 27

- 28

- 29

- 30

2026年 7月

- 展覧会会期

- 休館日

- 月

- 火

- 水

- 木

- 金

- 土

- 日

- 1

- 2

- 3

- 4

- 5

- 6

- 7

- 8

- 9

- 10

- 11

- 12

- 13

- 14

- 15

- 16

- 17

- 18

- 19

- 20

- 21

- 22

- 23

- 24

- 25

- 26

- 27

- 28

- 29

- 30

- 31

2026年 8月

- 展覧会会期

- 休館日

- 月

- 火

- 水

- 木

- 金

- 土

- 日

- 1

- 2

- 3

- 4

- 5

- 6

- 7

- 8

- 9

- 10

- 11

- 12

- 13

- 14

- 15

- 16

- 17

- 18

- 19

- 20

- 21

- 22

- 23

- 24

- 25

- 26

- 27

- 28

- 29

- 30

- 31

2026年 9月

- 展覧会会期

- 休館日

- 月

- 火

- 水

- 木

- 金

- 土

- 日

- 1

- 2

- 3

- 4

- 5

- 6

- 7

- 8

- 9

- 10

- 11

- 12

- 13

- 14

- 15

- 16

- 17

- 18

- 19

- 20

- 21

- 22

- 23

- 24

- 25

- 26

- 27

- 28

- 29

- 30

2026年 10月

- 展覧会会期

- 休館日

- 月

- 火

- 水

- 木

- 金

- 土

- 日

- 1

- 2

- 3

- 4

- 5

- 6

- 7

- 8

- 9

- 10

- 11

- 12

- 13

- 14

- 15

- 16

- 17

- 18

- 19

- 20

- 21

- 22

- 23

- 24

- 25

- 26

- 27

- 28

- 29

- 30

- 31

2026年 11月

- 展覧会会期

- 休館日

- 月

- 火

- 水

- 木

- 金

- 土

- 日

- 1

- 2

- 3

- 4

- 5

- 6

- 7

- 8

- 9

- 10

- 11

- 12

- 13

- 14

- 15

- 16

- 17

- 18

- 19

- 20

- 21

- 22

- 23

- 24

- 25

- 26

- 27

- 28

- 29

- 30

2026年 12月

- 展覧会会期

- 休館日

- 月

- 火

- 水

- 木

- 金

- 土

- 日

- 1

- 2

- 3

- 4

- 5

- 6

- 7

- 8

- 9

- 10

- 11

- 12

- 13

- 14

- 15

- 16

- 17

- 18

- 19

- 20

- 21

- 22

- 23

- 24

- 25

- 26

- 27

- 28

- 29

- 30

- 31