2019年2月6日(水)~3月31日(日)

※作品保護のため、会期中展示替を行います。

※各作品の出品期間は、出品作品リスト(PDF) をご参照ください。

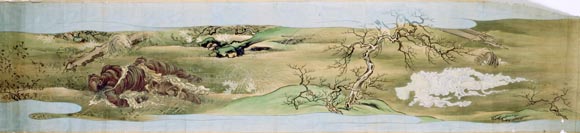

卓越した画技を持っていた暁斎は、着色と水墨という2つの表現を使いこなし、仏画・花鳥画・美人画など、多岐に渡るジャンルで優れた作品を遺しました。明治14年(1881)、《枯木寒鴉図》が第二回内国勧業博覧会で事実上の最高賞にあたる妙技二等賞牌を受賞すると、暁斎の画名は一気に高まります。《枯木寒鴉図》が水墨技術の粋を尽くした作品であったのに対して、同時に出品した《花鳥図》は緻密な描写と鮮やかな彩色を駆使した着色画であり、暁斎の 画域がいかに幅広いものであったかが分かります。暁斎には宴会などで描いた即興の「席画」も多く、ともすれば、勢いのある筆致こそが暁斎の特徴のように思われがちですが、じっくりと時間をかけて構想を練り、緊張感のある筆運びで描いた作品の数々は、暁斎が当時の画壇のなかでも傑出した画力を備えていたことを示しています。

本章では、画業を代表する名品によって、暁斎の真骨頂をご覧いただきます。

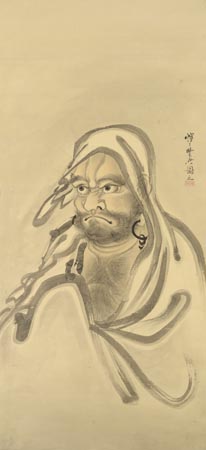

暁斎は10歳のとき、駿河台狩野派の前村洞和に入門します。洞和は暁斎を「画鬼」と呼び、その才能を愛しました。しかし翌年、洞和が病気になると、暁斎は洞和の師である駿河台狩野家七代目当主・洞白陳信のもとに移り、狩野派絵師としての基礎を身に付けていきます。早くから頭角を現した暁斎は、嘉永2年(1849)、「洞郁陳之(とういくのりゆき)」の号を拝領し、19歳という異例の早さで修行を終えました。さらに明治17年(1884)には、駿河台狩野家九代目当主・洞春の臨終に際して「画技遵守」を依頼され、宗家・中橋狩野家の永悳立信(1814~91)に再入門するなど、狩野家との関係は晩年まで続きました。暁斎は様々な画風の作品を遺していますが、その制作を根底には、狩野派絵師として身に付けた力強い筆線と、安定した構図を生み出す確かな構成力がありました。

本章では狩野派門下時代の作品や、狩野派的な筆法・画題の作品を中心に、狩野派絵師としての暁斎の姿を見ていきます。

暁斎には、古画を学び、そこに自身の個性を加え、新たな命を吹き込んだ作品が数多く見られます。暁斎自身が挿絵を描いた伝記『暁斎画談』には、宋元の名家や、雪舟などの中世絵画、元信や探幽などの歴代狩野派絵師、土佐派、円山派、尾形光琳、谷文晁、鈴木春信や喜多川歌麿らの浮世絵といった、先人たちの作品の模写が多数掲載されており、暁斎がいかに広く過去の名品を研究していたかが分かります。また、画巻や画帖形式の古画縮図も複数存在しており、古画の模写をさらに模写するだけでなく、ときには原本そのものを前にして、熱心に図様を写しています。

狩野派の教育課程では、和漢の大家たちの作品の臨写を行い、その上達が認められると、ようやく師の彩色などを手伝うようになります。最晩年まで続いた暁斎の古画学習には、常に狩野派の基礎に立ち返り、制作の軸足を確認しようとする実直な姿勢が見て取れます。

本章では、暁斎画の原本となった作品との比較を交えながら、暁斎がいかに古画と相対し、自身の作品へと昇華させていったのか、その様相をたどります。

浮世の戯れを描いた遊宴図や、世の中を逆手にとった風刺画は人々を夢中にさせ、暁斎の戯画は熱烈な支持者を獲得していきます。ときには風刺を意図していない描写にまで深読みがされることもあり、「戯画の暁斎」というイメージがいかに浸透していたかが分かります。また、酒席などで筆を執った「席画」もまた、暁斎にとっては「戯れ」の絵であったのではないでしょうか。

これらの戯画作品については、これまで、最初の師である歌川国芳との関連で語られてきました。しかし近年、狩野探幽周辺で複数の戯画が制作されていた実態が明らかになりつつあります。暁斎はこのような探幽の戯画を所持していたことが知られており、暁斎の戯画制作にも大きな影響を与えたと考えられます。本章では、狩野派の戯画作品とともに、今日でも根強い人気を誇る暁斎の戯画や席画をご覧いただきます。

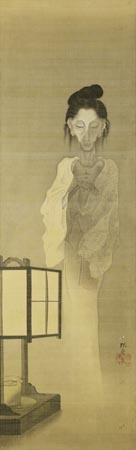

聖なるものと俗なるもの、生けるものと死ぬるもの、美しいものと恐ろしいものが隣り合う暁斎独特の世界観は、暁斎画の魅力の一つです。一見、美人画風であっても、その背景には複雑なストーリーが織り込まれ、恐ろしい幽霊画も、どことなく在りし日の美しい姿を感じさせるなど、相反する価値観を混在させる表現は、暁斎の画力があってこそ成し得たものといえます。本章では、心の機微まで描き出すような暁斎の人物画に迫ります。

暁斎の代表作というと、迫力ある大画面作品が印象的ですが、実は小画面にも魅力溢れる作品が数多く見られます。とくに、特定の注文主のために、手元で楽しむことを想定して制作された画帖には、各ページの細部にまで緻密な彩色がほどこされ、見飽きることがありません。本章では、まるで宝石箱をのぞき込むような画帖の世界へご案内いたします。

暁斎のもとには、彼の才能を慕う様々な人々が集まりました。とくに有名なのが英国人建築家ジョサイア・コンドル(1852~1920)との親交で、お雇い外国人として来日したコンドルは、暁斎の弟子となりました。コンドルは暁斎の臨終時にも駆けつけており、2人は国籍を超えた強い信頼関係で結ばれていました。コンドルは暁斎の没後に画業をまとめた研究書を出版しており、海外で暁斎の名声が高まる大きなきっかけを作っています。

また、各地の神社仏閣や料亭などには、暁斎が直接納めた作品も伝来しており、多くの人々が暁斎の作品を求めたことが分かります。そして、日々の生活を綴った『暁斎絵日記』には、複数の文化人たちが入れ替わり立ち替わり暁斎を訪ね、交流を持った様子が記されています。

最終章では、暁斎とゆかりのある人物や場所に伝わった作品を中心に、暁斎をめぐる文化ネットワークの広がりを追います。

※本サイト内の記述、画像の無断転載・転用を禁止します。