2018年9月19日(水)~11月11日(日)

※作品保護のため、会期中展示替を行います。

※本展は九州国立博物館(2019年1月29日~3月24日)へ巡回します。

※各作品の出品期間は、出品作品リスト(PDF) をご参照ください。

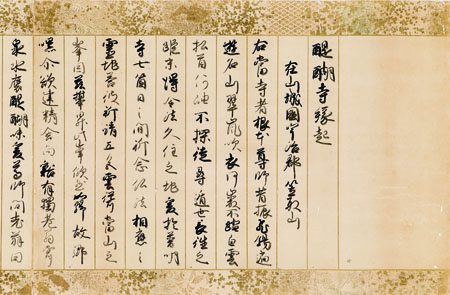

平安時代の貞観16年(874)、天智天皇の流れをくむ聖宝は、東大寺において諸宗を学んだのち、醍醐味の水が湧き出る笠取山を見出し、草庵を結んで准胝・如意輪の両観音菩薩像を安置しました。醍醐寺の始まりです。

その後、醍醐寺は醍醐天皇をはじめ歴代天皇の帰依を受け、笠取山上に薬師堂や五大堂を加えて伽藍(「上醍醐」)を整えながら、その山裾にも伽藍(「下醍醐」)を展開し、開創から数十年のうちに大規模な寺観を備えていきました。

本章ではまず、聖宝の肖像や伝記、縁起をはじめ、醍醐天皇御願として聖宝により造り始められた上醍醐の薬師堂本尊の国宝《薬師如来坐像および両脇侍像》や、日本における如意輪観音像の代表作の一つである重要文化財《如意輪観音坐像》の名品によって、醍醐寺の草創期を概観します。

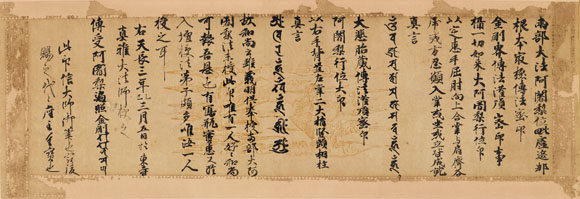

加持祈禱や修法(儀式)などの実践を重視した醍醐寺は、その効験によって多くの天皇や貴族たちの心をとらえました。真言密教の二大流派のうち小野流の拠点となり、多くの僧が集まる根本道場と位置付けられた醍醐寺には、修法の本尊として欠くことのできない彫刻や絵画、修法に用いる仏具、修法の手順や記録などを記した文書や聖教などが蓄積されていきました。今に伝わる寺宝の数々は、千年以上もの間、醍醐寺が人々の願いに応えて修法を続けてきたことを示しています。

本章では、仏像と仏画の名品を中心に、それらが本尊とされた場である修法と合わせてご紹介します。加えて、仏像仏画の研究および設計図ともいえる白描図を展示することで、有機的につながる密教美術の世界観をご覧いただきます。

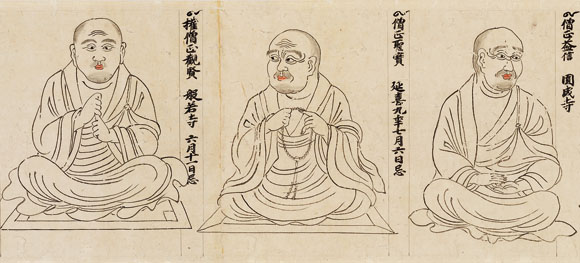

修法が多く行われるようになると、各密教僧の間で異なる修法次第が生まれ、醍醐寺内でもいくつかの法流が形成されました。その中で中心となったのは、第十四代座主の勝覚が創建した醍醐寺三宝院を拠点とする三宝院流です。同院の院主は醍醐寺座主を兼ねることも多く、足利尊氏の政権における賢俊や、足利義満以下三代の将軍に仕えた満済など、彼らが座主として時の為政者から帰依を受けることで、寺は繁栄を遂げてきました。

本章では、法脈を形成した祖師像や、師から弟子へ伝えられる諸尊の修法について編集した記録などによって、法脈の相承を紹介するとともに、天皇や時の為政者の文書・書跡によって、醍醐寺の繁栄の歴史をひもといていきます。

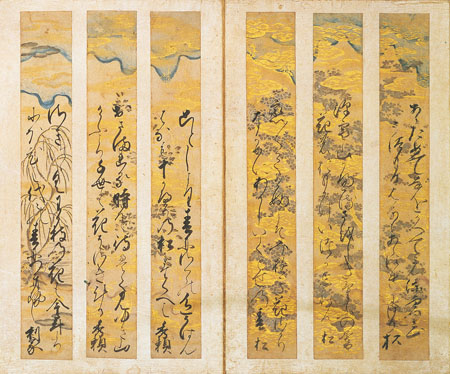

16世紀末に第八十代座主となった義演(1558~1626)は、豊臣秀吉などからの保護を受け、戦乱により荒廃した伽藍の復興整備を進めました。秀吉最晩年の慶長3年(1598)春に催された「醍醐の花見」は、安土桃山時代の華麗な文化を象徴的に表すできごととして広く知られます。また義演は、醍醐寺伝来の厖大な古文書・聖教の書写整理を行いました。『義演准后日記』には、近世初期の変革期の京都において、義演と醍醐寺が重要な役割を果たしていたことが克明に記されています。

本章では、秀吉による醍醐の花見に関連する作例から、慶長年間に移築、造営された三宝院障壁画の金銀に彩られた襖絵、俵屋宗達をはじめとする諸流派の絵師が描いた絵画など、当時の醍醐寺の繁栄を伝える華やかな美術をご紹介します。

※出品作品はすべて醍醐寺蔵

※本サイト内の記述、画像の無断転載・転用を禁止します。