2010年3月27日(土)~5月23日(日)

※作品保護のため会期中、展示替をおこなう場合があります。

※各作品の展示期間については、美術館にお問い合わせください。

南蛮船がもたらしたヨーロッパの舶載品に憧れ、和ガラスの製造は「写す」ことからスタートしたと考えられます。まずプロローグでは、西洋のガラス製品にならったことを示す和ガラスや、製造に関わる資料などを紹介します。

藍色ねじり脚付杯

1口

江戸後期 18世紀後半~19世紀前半

神戸市立博物館蔵

(c)加藤成文

婦人職人分類 びいどろ師

喜多川歌麿

1枚

寛政年間(1789~1801)頃

神戸市立博物館蔵

(c)加藤成文

文献などをひも解くと、まず暮らしに取り込まれた和ガラスは、レンズ類や食にまつわる器が主流だったことが分かります。透明で熱に弱いガラスは、特に涼を呼ぶ宴の舞台に登場したことでしょう。

第1章では、食と宴の席に取り入れられていった、美しく涼やかなガラス器の数々をご紹介します。

色替唐草文六角三段重

1組

江戸中期 18世紀

日本民藝館蔵

さらに作品を表示

黄緑縞文徳利

1口

江戸中期 18世紀

サントリー美術館蔵

皿や盃ばかりでなく、次第に身を飾る装身具にも、ガラス製のものが登場します。「びいどろのかんざしむらのはで娘」(誹風柳多留・安永5年[1776])と詠まれたように、櫛・簪・笄といった和ガラスは、小粋な娘たちに人気があったようです。また、男性の装いに、ガラスの印籠や根付などがあらわれました。第2章では、洒落者にもてはやされた和ガラスを紹介します。

ビーズ飾り印籠袋・切子瓢形根付

1点

江戸後期~明治前期 19世紀

江戸ガラス館蔵

(c)加藤成文

ビーズ飾り魚文櫛

1点

江戸後期~明治前期 19世紀

びいどろ史料庫蔵

(c)便利堂

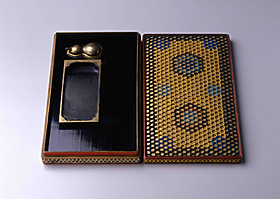

他にはない透明な素材のガラスは、文具や喫煙具といった、たしなみの場面でも活用されました。こうした嗜好性の強い和ガラスは、特に茶席に登場する機会が多かったに違いありません。ガラス製の茶壺や振出のほか、煙草盆や煙管なども見られます。第3章では、数寄者に愛された和ガラスをご紹介します。

切子 文具揃

1揃(8点)

江戸後期~明治前期 19世紀

サントリー美術館蔵

ビーズ飾り硯箱

1点

江戸後期 18世紀後半~19世紀前半

瓶泥舎びいどろ・ぎやまん美術館準備室蔵

涼をよぶガラスの素材感は、夏の花器や風鈴、金魚玉などに取り入れられます。また、芸を凝らした雛道具や、ガラス棒入り虫籠やビーズの吊灯籠など、さまざまな細工物が作られました。こうした日本の手わざを再認識させる和ガラスの中には、今では見ることのできないものも少なくありません。第4章では、目に愛らしい、遊び心一杯の和ガラスを紹介します。

金彩波頭文金魚玉

1点

文政3(1820)年

瓶泥舎びいどろ・ぎやまん美術館準備室蔵

ガラス棒入り虫籠

1点

江戸後期~明治時代 19世紀

瓶泥舎びいどろ・ぎやまん美術館準備室

※本サイト内の記述、画像の無断転載・転用を禁止します。