御厨 貴(みくりや たかし)

東京大学先端科学技術研究センター名誉教授

御厨 貴(みくりや たかし)

東京大学先端科学技術研究センター名誉教授

3年目の3.11を前に、所用で盛岡を訪れた。時折、粉雪の舞うまだ冬景色の中で、仕事を終えた私は盛岡に赴任した旧知の新聞記者との再会を期して、彼女が指定した小さな居酒屋のノレンをくぐった。女将は笑顔で迎えたものの、「どちらから」とはきかない。やがて一人また一人と、地元の者らしい仕事帰りの人で、カウンターは埋まっていく。女将は黙って応待を続ける。「へーえ、意外と客商売なのに不愛想だ。やはり東北人は口が重いね」と思った。そこへある初老の男性が無雑作に入ってきた。そして突然静寂を破るかのように、「今日はオレの誕生日だ。それだけ祝って帰る」と宣もうた。

「そうかい、じゃお酒は」と女将。彼は生ビールとおつまみを注文し、一人語りのように「今日で62才」。おや、自分と同い歳ではないかと咄嗟に思う。男はよどみなく「家に帰っても祝ってくれる者は誰もいねえ」とつぶやく。女将は決して言葉を返さずに黙って男の顔を見る。「いや、家族はみな流されて死んだの。一人だけ残った」。男は吐き捨てるように言い、周囲は一瞬固まり、酔いが止まるかのよう。しかし醒めはしない雰囲気を維持しながら、ともかくも男の一人語りを受け入れる感じとなる。「どこなの?」と短く女将が初めて尋ねる。「大槌町ですべて流された」。「一人生きててもしょうがない。一人で誕生日祝ったってな」。もう誰も口を開くことはできず周囲の沈黙は続く。男は「でも遺体一つ出てこねえんだ。だけどもしだよ、もし出てきたらなあ、さびしがると思ってよ。とむらってやんなきゃならねえ。それだけで生きてるんだ」。その途端に緊張が一気にほぐれ、女将は「そうだね。そうだね」と生ビールのおかわりをさりげなく男に出す。まわりも声はあげずに一斉にうなづく。

ちょっとすると戸がガラッとあいて、なかなかにケバい中年女性が勢いよくなだれこみ、大声で「復興ビジネス、うまくいった?。祝杯祝杯!」と叫び、その男の横の席を引きドンとばかりに腰かける。男とは対照的に勇ましい。すると女将が注文をとる前に、男は飲みさしの生ビールを置いたまま、怒る風でもなく反射的に席を立ち、「帰る。もう直きバスが来るから」と小声で言い、素早く勘定をすませた。ケバい女性はハッとして、何か悪いことを言ったかしらと言いたげの表情をしつつ、しかし黙っている。男が店を出るや、女将は「どこから」とまたも短くその女性に尋ねた。そこにようやく旧知の女性記者が「遅くなりました」と登場。

どこにでもある酒場の風景といえばそれまでのこと。でもどこかが違う。女将も、そして客も、あの3.11の「災後」を袖振りあうも多生の縁と思いつつ、そっと生き抜くための知恵を、明らかに働かせているのではないか。客が何者であるか、どういう素性なのか、客人には決して誰も問わない。本人が思わず口にすれば、それこそ短くつなぎの相の手を打つ。客の口からは、被災地でなければ絶対に語られることのない内輪話が、声低くとつとつと語られる。それを女将もまた過剰な感情移入などまったくせずに、これまたさりげなく継ぎ酒をさすように一言でつなぐ。周囲の客も妙に騒がず、聞くか聞かぬかの態度で応ずる。

みごとだった。一幕もののさりげない酒場の風景を見たかのようだ。余りにもよくお互いの出と引きとがかみ合っていた。おなじみさんも一見さんも皆が一杯立ち寄る店だ。そしらぬ顔はできまい。でも深みにはまることは避けねばならぬ。「災後」の現場の気分のありようは、このような光景に凝縮されるのか。言葉少なに、決して高ぶらず、しかしオムニバスの舞台のように、「災後」の酒場の時間は察し合いの中で流れてゆく……。

深夜、東京に戻る新幹線の中で、今夜の酒場の光景をつらつらと思い出していた。そして3年目を迎える3.11を前に、今再びあの『「戦後」が終わり、「災後」が始まる』とのキャッチフレーズに想いが至った。そう、3.11の直後から構想し、半年後に始まった我らの研究会の成果や如何。60代の猪木武徳さんと私とで、二頭立ての馬車をしつらえて、20代後半から50代前半までの第一線の研究者を15人動員することに成功し、「震災後の日本を考える研究会」は一気に走り出した。単に各人の報告のみならず、現地調査や合宿を含め、何かに憑かれたように、研究会は皆の思いを「戦後」から「災後」への一点に集中させる結果を招いた。そこではインターバルトレーニングを思わせるガチの研究会と、酒食のもてなしもかくやとばかりのアフター懇親会とが相俟って、参加者はタコツボの専門から一挙に解放されていく。

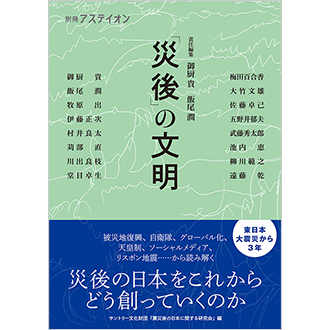

政治学、経済学、社会学、哲学、思想史、国際政治といった目くるめく社会科学の一騎当千の研究者たちは、「災後」文明のリアリティを求めて、アカデミズムとジャーナリズムとがきしみ合うキワどい円弧を描き出すのに成功した。「政治の反転」「恐怖と共感」「災後の気分」「グローバル化と災後日本」の4つのテーマへ絞り込み、一人の脱落者もなく収録された論考は、「災後」文明を貫くものを熱く語ってやまない。自分のから先に読んで欲しいとばかりに、満を持して読者─これまた、「災後」社会を懸命に生きる実務家、官僚、会社員、NPO関係者たち─に手にとってもらう瞬間を、今か今かと待ちかねている。

我らの成果は、『「災後」の文明』(阪急コミュニケーションズ)一冊に止まらぬ。3月21日夜10時から、NHK BS 1の1時間もののスペシャル番組として映像化され放映される。さらに5月26日午後、国際文化会館にて、「公開フォーラム」の形で、研究会メンバーと新たな幅広の関係者との間で、さらなる白熱した議論が期待されている。このように、あの手この手で迫るのにはワケがある。

ほら、よく言われるではないか。「新しい酒を古い革袋に盛る」と、中身も形も双方ともダメになると。「災後」への様々な試みを、「戦後」の使い古した器に入れたのでは、これまでと同じように何も変わらず、いやむしろ朽ち果ててしまう恐れがあるだろう。だから「災後」のリアリティを充分に味わうためにこそ、新しい手段を必要とするのだ。

「災後」の酒場の光景は、いつしか「災後」の精神を貫く研究会の成果への想いに連なっていた。少々モルツを飲みすぎたか。飛行機のプレミアムクラスと見まごうばかりのグランクラスのシートに体を埋めながら、いささか酔いのまわった頭をもたげるや、終着駅東京にまもなく到着するとのいつもながらの車内放送が、ハッと我に返らせてくれた。

御厨 貴(みくりや たかし)

東京大学先端科学技術研究センター名誉教授