成果報告

2021年度

ナマコ漁業を介した環境─人間関係からみる漁場利用生態と適応の地域的差異

- 国立民族学博物館人類文明誌研究部 外来研究員

- 崎田 誠志郎

研究の動機・意義

グローバル化に伴う資本主義経済の伸展は、ローカルな地域における従来の自然資源利用を大きく変質させ、生態系の劣化、生業文化の喪失、社会的不平等の拡大など、さまざまな問題を引き起こしてきた。ただし、国際市場との接続が常に破壊的結果を引き起こすとは限らない。近年の研究では、生業を通じた自然環境と人間社会の絡み合いを複雑な相互結合・相互依存システム(社会生態システム)と見做し、学際的なアプローチによって環境―人間関係を読み解いていく視点が主流となりつつある。しかし、海域で営まれる漁業をめぐっては、陸域の生業に比べて、漁場環境や漁撈活動の調査が著しく困難であるという方法上の問題が障壁となってきた。

これに対し本研究では、通常の地域調査に加え、気象観測計とGPSを用いて、漁場利用に関わる気象条件と漁場での空間行動に関するデータを収集した。これにより、漁業をめぐる環境―人間関係が地域の動態に及ぼす影響を、自然科学・社会科学の複合的アプローチと地域間比較によって解明することを目指した。また、その手がかりとして、本研究では北海道のナマコ漁を事例とした。これにより、国際市場に牽引された「ナマコバブル」が資源の過剰利用に直結するのではなく、地域ごとに異なる漁場利用生態に発展している実態を捉え、その背景をフィールド観測と社会調査の両面から解き明かすことを試みた。

対象・手法

事例地域として北海道寿都郡寿都町を選定し、寿都湾を囲むように分布する3地区を具体的な調査対象とした。現地調査では、3地区の主要漁港および湾奥部に計4台の気象観測計を設置し、10分間隔で風向・風速を記録した。また、3地区で計14隻の漁船にGPSロガーを設置し、30秒間隔で操業航跡を記録した。観測期間はナマコの漁期が始まる2022年6月16日から、ほぼ全ての操業が終了する7月31日までとした。漁期中には計5回の操業に同行し、ナマコ漁に関わる漁業者の環境認識や操業戦略などを調査した。

結果

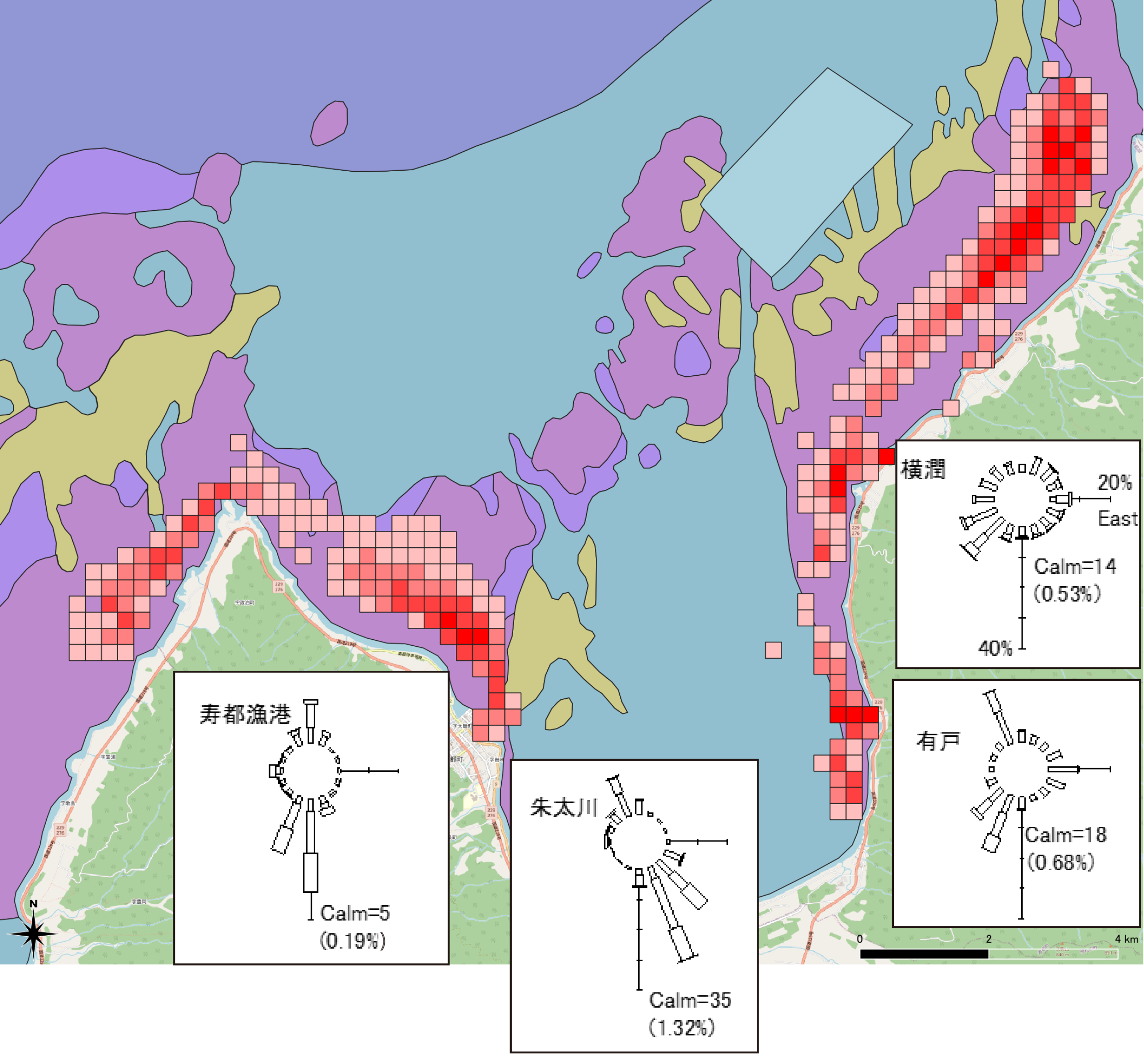

図1に、観測期間全体の風向風速と操業分布・密度を示した。これにより、風の傾向は地点ごとに異なる様相を呈しており、各地区の出漁判断や漁場の選択に影響していることがうかがえた。ただし、これらの結果は事前に予想されていたことでもある。本研究の主たる成果の一つは、日別・地点別・漁船別の観測結果と聞取り・操業観察を相互に関連づけることで、時に環境条件に逆らったり個々人で判断が分かれたりする背景を説明可能とした点にある。たとえば、悪天候が数日間続く中で痺れを切らすように出漁した例や、輪番制で、一度出漁した後に中断するとしばらく操業の番が回ってこないため、さほど天候条件が悪くない日でも出漁を控えていた例などがみられた。特定の風向が卓越する日には岬の陰にまわって操業するが、漁業者の技能や経験、前日までの漁獲実績などによって陰まわりするか(できるか)どうかが変わってくるということも、具体的な気象・操業データに基づいて検証できるようになった。

図1 観測期間全体の地点別風配および操業密度の分布

今後の課題

本研究が掲げた自然・社会科学の統合的アプローチによる漁場利用生態の解明はいまだ途上にある。特に、ナマコ漁に関連して観測された環境条件と、国際情勢のダイナミズム・国家の政策的管理・共同体の規範・個人の環境認識などとの関係は重要な検討課題である。

本研究で示したミクロな環境―人間関係の繊細な差異は、資源の過剰利用だけでなく、産業の縮小による資源の過小利用や、環境変動による魚種交代といった国内漁業の現代的課題に地域がいかに対応していくかという問いにも示唆を与えうる。本研究の知見を基に、こうした発展的な課題にも取り組んでいきたい。

2023年5月

現職:久留米大学文学部 講師