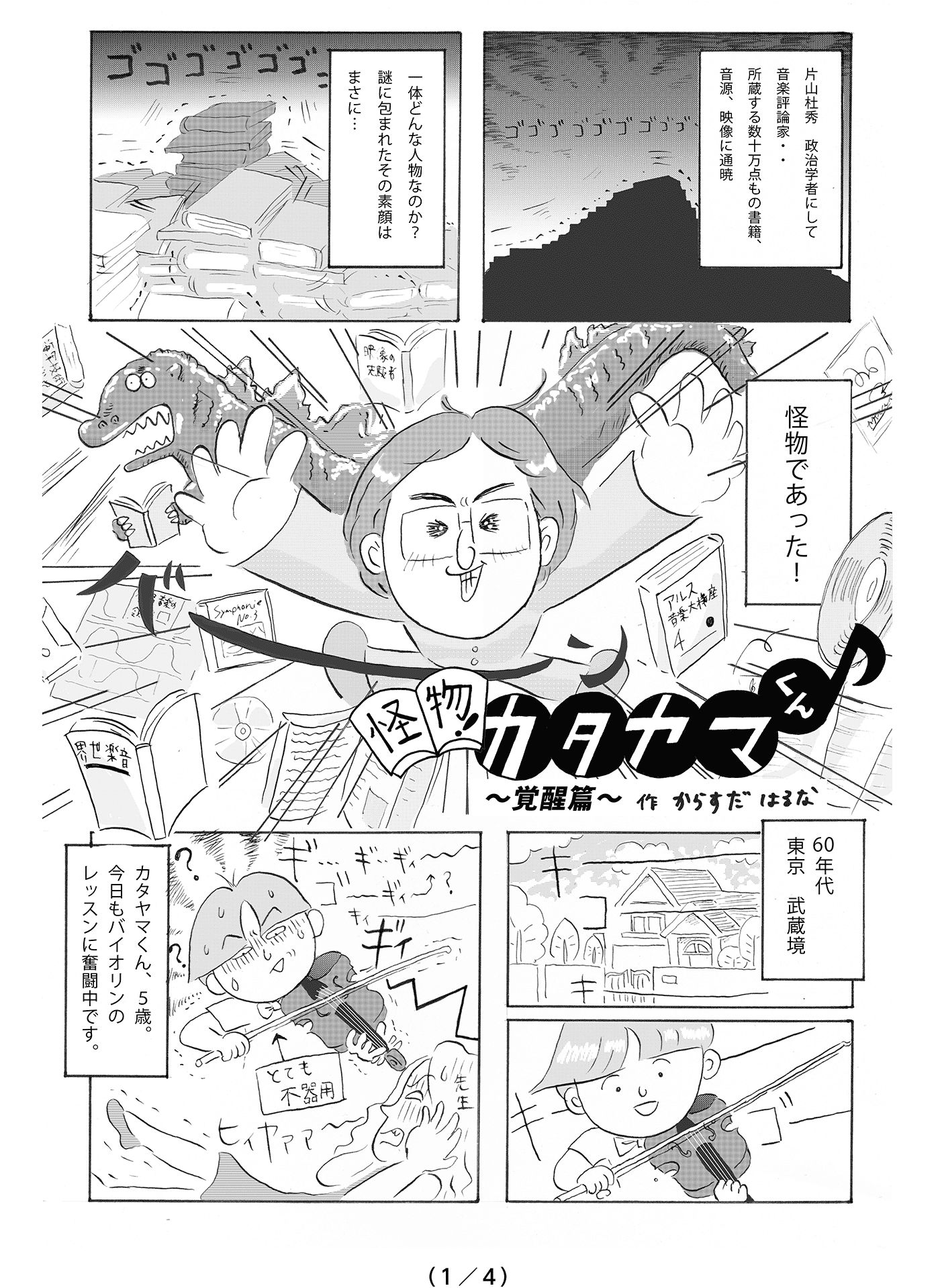

片山杜秀が語る企画コンセプト

――まず、全体のテーマ「日本再発見」について。テーマにこめたメッセージからお願いいたします。

来年の2018年が明治維新から150年でしょう。その前のペリーの黒船来航の頃から日本には西洋音楽が入ってきて、ずっと今につながっています。もちろん徳川初期に鎖国する前にも入っていたのですが。とにかく、音楽文化の歴史としてすでにたいへんな蓄積がある。演奏も作曲も研究や評論も誇るべきものがあると思います。でも、特に作曲の歴史は相応の評価を受けていないのではないかという気がしてならないのですね。西洋音楽の本場はどこまでも西洋ですから、日本の演奏家も評論家も聴衆も、西洋の名曲や新しい動向と対決し耳を傾け消化しようとしているだけで人生はすぎてゆく。そして「いや、それだけではいけない、日本のオリジナルなものを!」と思うと能や歌舞伎に反転してしまう。日本の作曲家の作った西洋音楽はどこまで行っても鬼子扱いみたいなところがあります。

そうなる事情は、もう40年以上音楽ファンをやってきて、よく分かっているつもりなのです。しかし、それでいいとは思えないのですね。たとえば日本で行われるクラシックの音楽祭がもっと日本の作曲家を取り上げて良いのではないか。しかも、長い歴史が既にあるのだから、山田耕筰や伊福部昭や武満徹のような特定の作曲家を単体で取り出すのではなく、歴史的脈絡をつけて聴いてみる機会がもっともっとあっていい。欧米の音楽祭だとそういう視点のものがたくさんあるではないですか。フランスならドビュッシーからメシアンを経てブーレーズ以降へ、旧ソ連ならショスタコーヴィチがいてヴァインベルクがいてシュニトケがいて……。そういう描き方をして自分の国の音楽史をイメージするのが当たり前でしょう。音楽鑑賞の楽しみ方の大きなポイントですよね。

歴史的脈略をつけて聴いてみる

むろん一国だけの音楽史は限界にぶつかります。国境を越えた影響関係が大きいですから。ストラヴィンスキーはリムスキー=コルサコフの続きでもありますが、ドビュッシーの続きでもある。特に日本のクラシック音楽はそういうところが大きい。たとえば武満徹を早坂文雄とのつながりだけから、黛敏郎を伊福部昭や橋本國彦のつながりだけから説明するのはいかにも無理でしょう。メシアンやヴァレーズやウェーベルンがいないとおかしなことになる。でも日本には日本なりの国内の作曲家の系譜学、その脈絡もやっぱりあるし、そういう聴き方をして、それぞれの時代の達成をもっと積極的に楽しむということがあっていいとは思うのです。子供の頃は誰かが自ずとそういう世の中にしてくれると信じていたのですが、なかなかそうならないので、機会があれば自分でこんなことを言うようになってしまって。

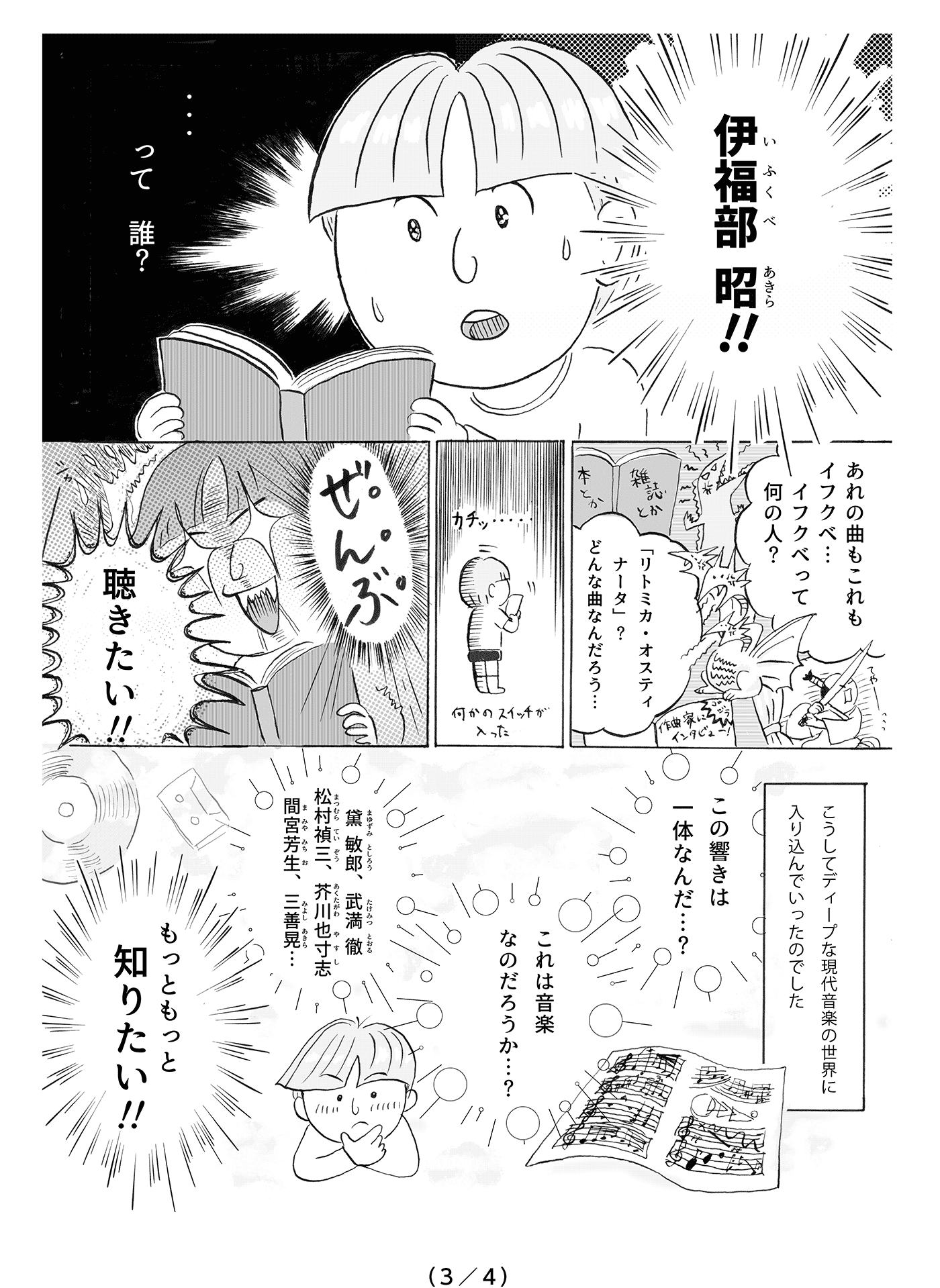

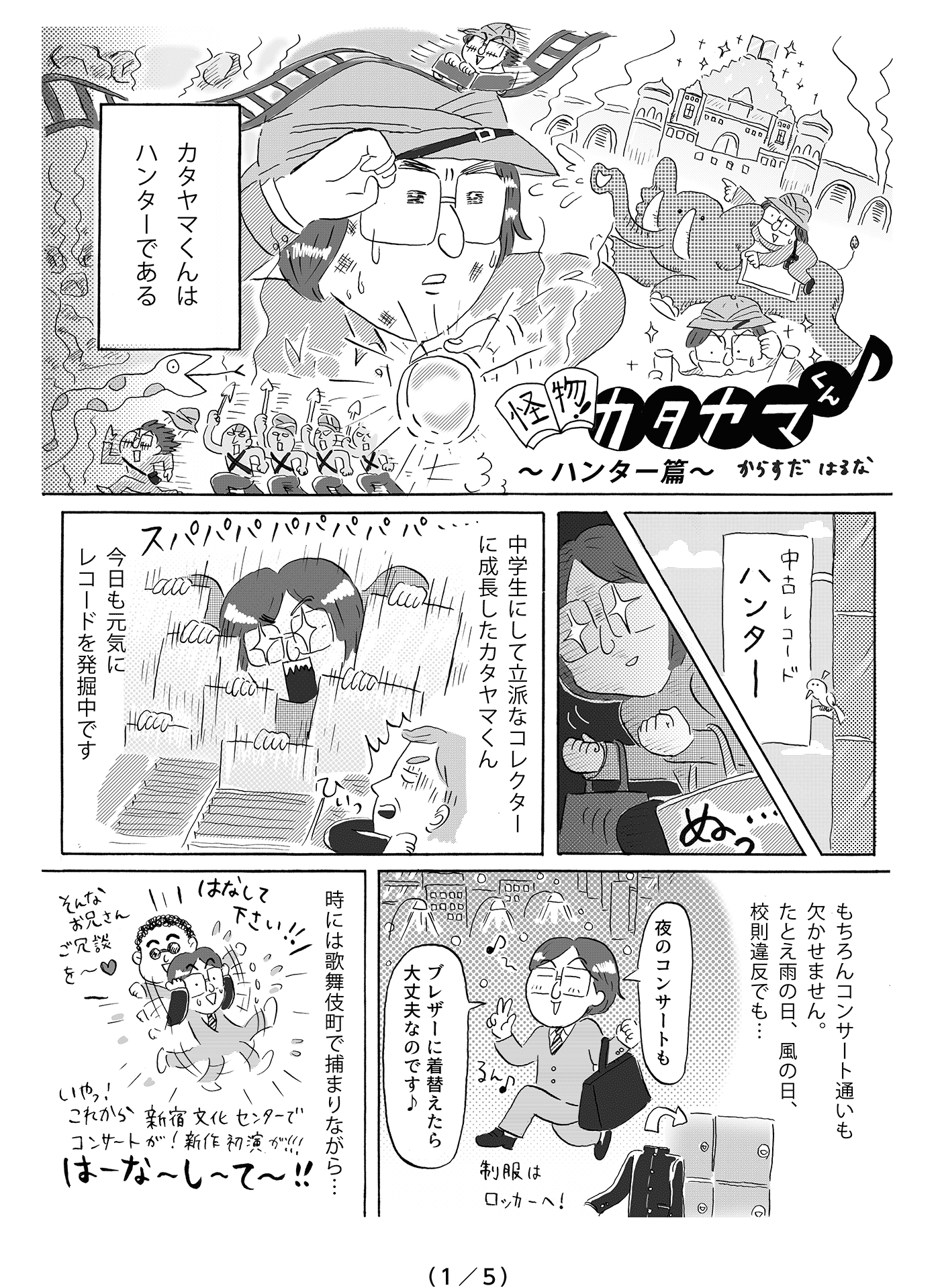

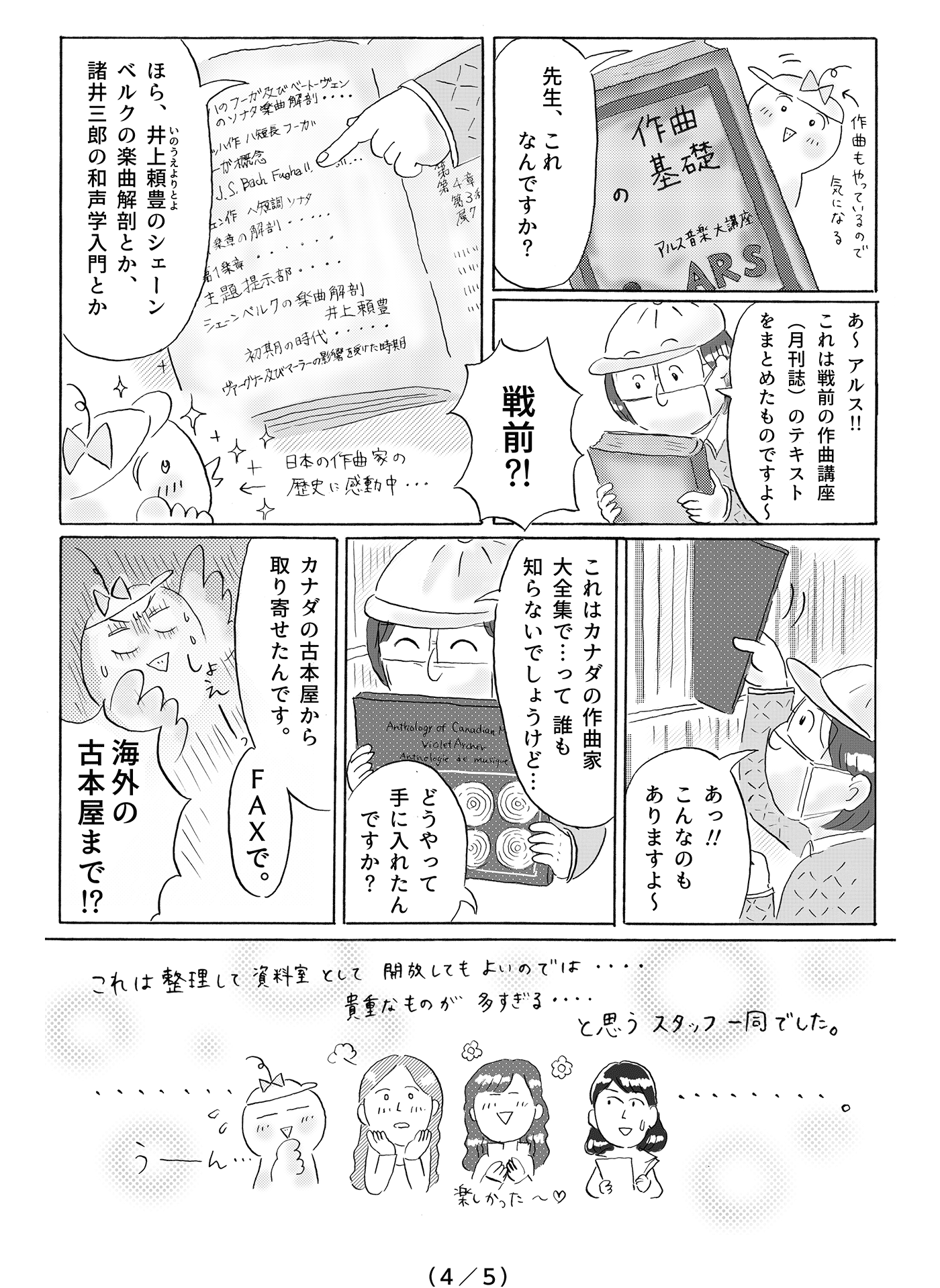

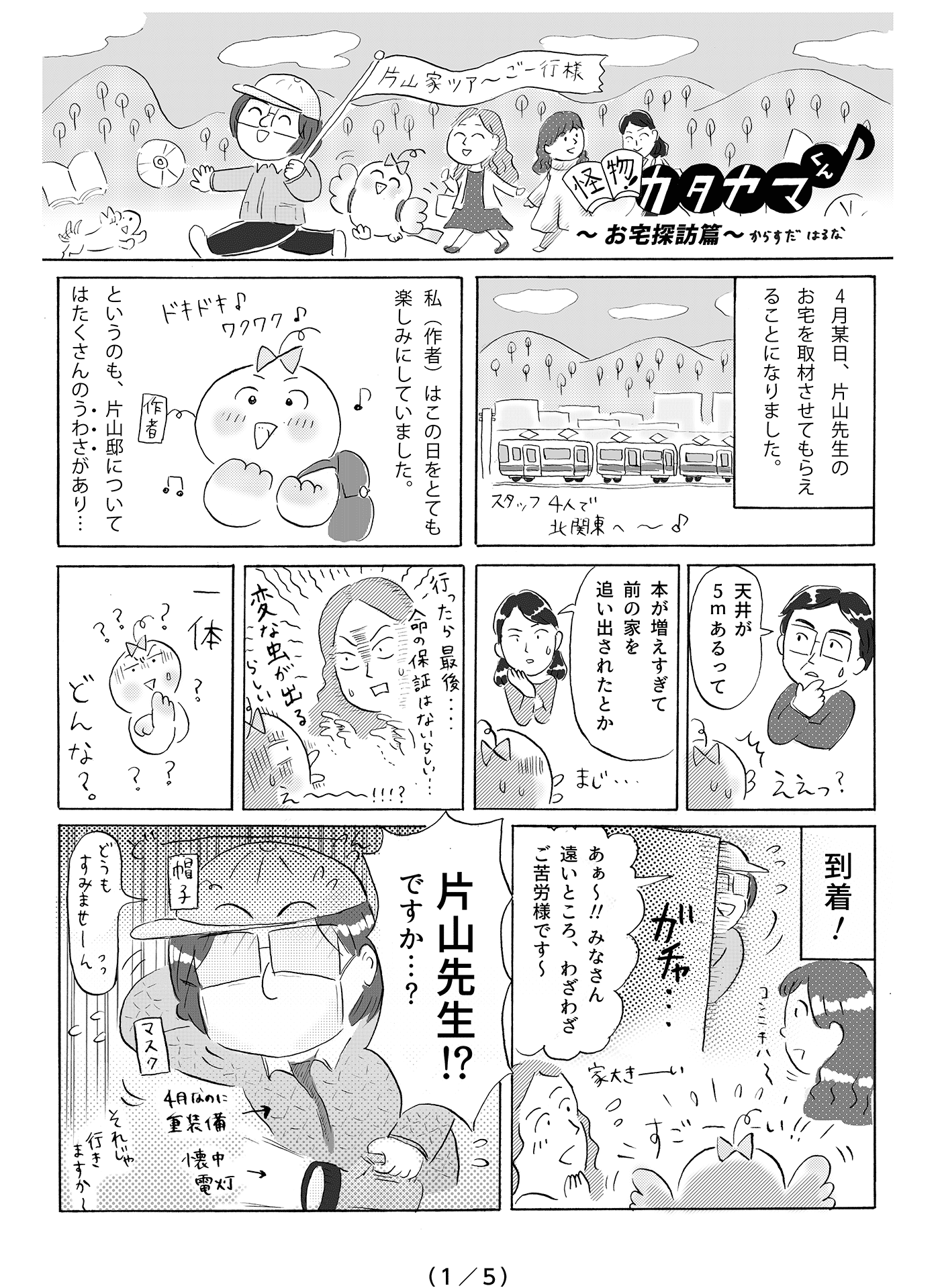

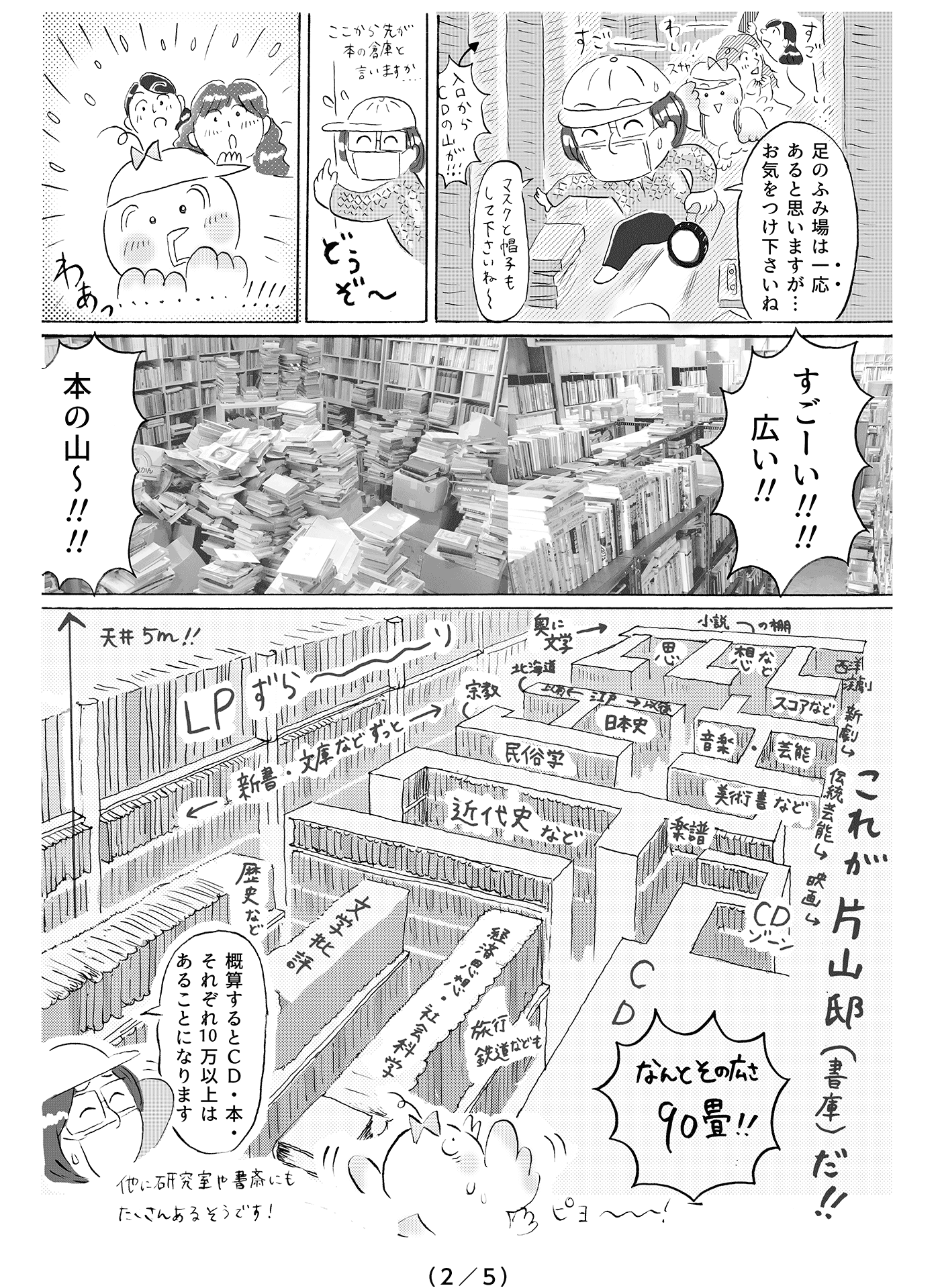

もとをただせば幼い頃から映画が好きだったのですね。幼稚園から楽器も習っていましたが、クラシック音楽はそれでかえって嫌いになってしまって。映画音楽だとたくさんいいのがあるのに。じゃあ、その映画音楽を作っているのは誰かと作曲家の名前を気に掛けるようになると、伊福部昭や芥川也寸志や黛敏郎や武満徹であり、NHKの大河ドラマで「なんて良い曲なんだろう」と思うのは林光だったり湯浅譲二だったりと分かりました。この人たちは何者なのか。映画やテレビの音楽専業の作曲家なのか。いや、日本人にもクラシック音楽の作曲家がいて、映画やテレビの音楽も作っているのだと。そうだったのかと驚きまして、小学校6年、中学1年と進む頃には、ラジオ番組の録音に励み、コンサートの情報を探して聴きに行くようになりました。映画音楽の趣味の延長線上に、嫌いと思っていたクラシック音楽も再発見したわけです。黛敏郎の《涅槃交響曲》や松村禎三の《前奏曲》のLPレコードを買ってきて、まじめな顔をして家で聴いていたりもする。親が心配してしまって。へんな音楽ばかり聴いておかしくなったのではないかと。

「日本の交響作品展」との巡り会い

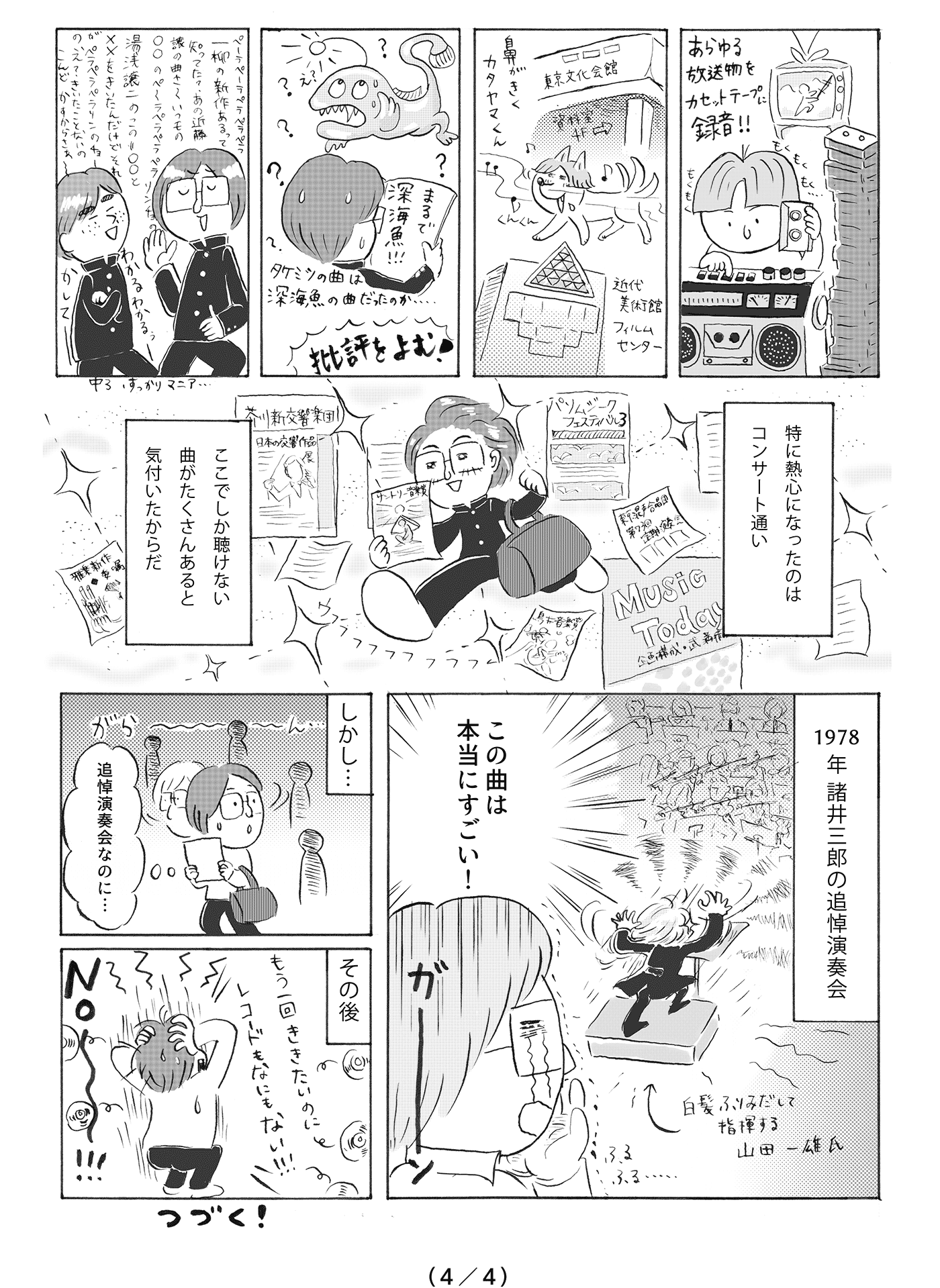

その頃、巡り会ったのが、芥川也寸志指揮するアマチュア・オーケストラの新交響楽団の「日本の交響作品展」なんです。1976年に開かれた二晩の演奏会で、戦前・戦中の曲ばかり10人10曲やりまして、心底感激しました。日本にはこんなにたくさん昔からいい曲があったのかと。当時の私の耳には伊福部と早坂文雄と箕作秋吉と清瀬保二がとりわけよかった。この企画で芥川と新響はその年の鳥井音楽賞(現サントリー音楽賞)を貰いまして、受賞記念で山本直純の司会するテレビ番組『オーケストラがやってきた』にも出て、そこで伊福部昭の《交響譚詩》が演奏されて、これはほんとうにいい曲だなあと。その頃、芥川也寸志が「私たちは日本の上の世代の仕事に対してあまりに冷たかったのではないか」といった趣旨の発言を繰り返して、演奏会プログラムにも載っていたと思いますが、そうだ、そうだと凄まじく共感してしまって。私の音楽ファンとしての価値観がひとつそこで出来てしまったのです。

そのあと、秋山邦晴さんや富樫康さん、あるいは柴田南雄さんや武田明倫さん、あと木村重雄さん等々の批評にも導かれながら、日本の作曲家の作品の渉猟に努めて、もちろん単に数から言えば外国の音楽の方をはるかに多く聴いてきたのですが、日本の作曲家が興味の根幹ということはずっと変わらないですね。ついに自分でも20代からですか、音楽批評も致すようになってしまいました。

そういうときにいつも思いましたのは、現役の作曲家は自助努力でがんばれるけれども、亡くなってしまうと一部の例外を除いて忘れられる一方で。歴史がつながらない。この忘却に私は我慢がならないのですよ。「今現在」で飽和してしまう状況を少しでも補正してゆくことができないか。生意気ですが、そこをひとつの職責にしようと。音楽批評家としての私なりの自己規定なのですが。

新交響楽団の「日本の交響作品展’96」の企画に協力させていただいて、橋本國彦の《交響曲第1番》や諸井三郎の《交響曲第3番》 や早坂文雄の《ピアノ協奏曲》が演奏されたときには、もう21年も前ですが、たいへんな感慨がありました。神奈川県立音楽堂には、橋本國彦没後50年のコンサートとか、アレクサンドル・チェレプニンと弟子筋の江文也や伊福部昭や松平頼則を並べてやる「チェレプニン楽派再考」のマラソン・コンサートとか、黛敏郎の追悼演奏会とかをやらせてもらいました。キング・レコードの「伊福部昭の芸術」やナクソス・レーベルの「日本作曲家選輯」のシリーズ、最近だとコロムビア・レコードのTBSのアーカイヴスから山田耕筰から湯山昭までの音源を集める組み物など、CD作りにはたくさん携われたし、あとNHKのその種の昔の音源を再放送する仕事に近頃は生き甲斐を感じていますね。音楽評論家としては、ミヨーの回顧録の題名ではないけれど、それなりに幸福にやらせていただいてきたと、近年は年のせいかあまりに懐古的になりすぎているところもあるけれど、とにかく多くの方にほんとうに感謝しています。

けれど、やはり私ごときは所詮あまりに無力と言いますか、東京の有名どころのオーケストラの定期演奏会のプログラムなど見ましても、日本の作曲家はたまに見かける程度だし、40年前の芥川也寸志の「冷たすぎるのではないか」という台詞が今もそのまま使える状況と言えば状況で、ならば今回、機会を頂いたからには、いや、実はミヨーの《コロンブス》とかマデルナとかアルド・クレメンティとかフェルドマンとかシチェドリンとかボリス・チャイコフスキーとか、いろんな西洋人の名前も頭をよぎったのですが、やはり僭越ですけれども芥川さんの衣鉢を継ぐつもりで「遡って日本の曲を聴いて歴史のたすきをつなげよう」みたいなところで腰が据わりました。

――ザ・プロデューサー・シリーズのタイトルは「片山杜秀がひらく」。今回片山さんが「ひらく」ものとは? またひらいた先になにを見たい、見てほしいと思われていますか?

戦前・戦中・戦後の「日本の近現代音楽史」はやはり私には宝の山と思えるもので、その蔵を開きたいということですね。かといって全部の蔵はいっぺんには開けないので、少し開いてご披露します、というところでして。

そして、その種の財産が日本の演奏家のレパートリーとしてもっと根付き、音楽ファンが普通に聴く曲の中にもっと座を占められたらというのが、先の願いとなりましょうか。例えばパーヴォ・ヤルヴィがエストニアの作品を、ラン・ランが中国の作品を来日公演でも当然のように取り上げるでしょう。そんな具合に、もっと普通に内外でいろんな時代の日本の曲がしょっちゅうやられるようになるのが夢ですね。

――山田和樹氏、下野竜也氏をはじめ、人気、実力とも第一線の演奏家陣がそろいました。

この種のレパートリーを親身に振ってくれる人は、かつてなら山田一雄や芥川也寸志など、やはりそんなに大勢はいなかったんですね。大澤壽人の作品に至っては、戦前はともかくとして、戦後には在京のブロ・オーケストラがコンサートで取り上げることはまったくなかったのではないですか。その意味で、指揮者、ソリスト、演奏団体、何から何まで作品の真価を引き出してくださるに違いないタレント揃いになったことは、もう本当に夢のような出来事です。楽しみでなりません。

――では個々の公演についてうかがっていきます。聴きどころについては動画メッセージ(動画はこちら→「作品の聴きどころムービー 」)でも語ってくださっていますので、ここではコンセプト中心にお話しください。

※下記の見出しをクリックすると本文が表示されます

大澤壽人 は、戦前日本のモダニズムを代表させるべき作曲家です。新ウィーン楽派、バルトーク、フランス六人組、それからチェレプニンやタンスマンなんかのパリ楽派、ハーバの4分音音楽、あとガーシュウィンのシンフォニック・ジャズの路線。そういうところと切り結んで、日本の音の趣味も入れて、30歳前後の数年間、留学先のボストンとパリ、そして帰国直後の時期までに驚きの作品群を作り上げました。

ところが同時代の日本ではじゅうぶん理解されなかったのですね。大澤は、神戸製鋼の創業にも加わった技術者兼企業家の息子として神戸で西洋文化を満喫しつつ青少年期を過ごし、ボストンではコンヴァースに習い、セッションズと知り合い、シェーンベルクの教室にも出て、ボストン交響楽団で自作自演もしました。それからロンドンに行って指揮者のボールトに将来、自作を取り上げてもらう約束をし、パリではナディア・ブーランジェとポール・デュカスに学び、コンセール・パドゥルー管弦楽団を指揮して自作自演の大演奏会を開き、オネゲルやイベールやグレチャニノフが称賛するほどの成功を収めて帰国します。ところがボストンやパリで受け入れられた大澤の作品は技術的にも内容的にも昭和10年代の日本のオーケストラや聴衆にはハードルが高かったのでしょう。同時代的に「大澤ってけっこうやるぞ」という感想を抱いたらしい人は、私の知る限りでは菅原明朗と深井史郎と伊福部昭くらいのようでして。伊福部さんに大澤の話を振ったら、「東京で会ったけれど、なかなかの人で」とおっしゃっていましたが。

それで大澤は、日本でも受け入れられやすいはずのもう少し折衷的な音楽を模索してゆきます。というかご本人にそういう志向ももともと強くあったと思うのです。ガーシュウィンがスターの時代のアメリカにずっと居たのですから。たとえば今回演奏されるものだと《ピアノ協奏曲第3番 神風協奏曲》 、これは朝日新聞社所有の民間航空機「神風号」が東京―ロンドン間の最速飛行時間記録を打ち立てた記念として、飛行機の速度を讃美した、プロコフィエフやガーシュウィンやタンスマンやオネゲルのようでもあるモダンで格好の良い、通俗性もじゅうぶんなコンチェルトなんですね。クルト・ヴァイルやマルティヌーやマルケヴィチやオルンステインやアンタイルなどが一種の「飛行機音楽」を書いていましたが、その路線上にもとらえられるものです。

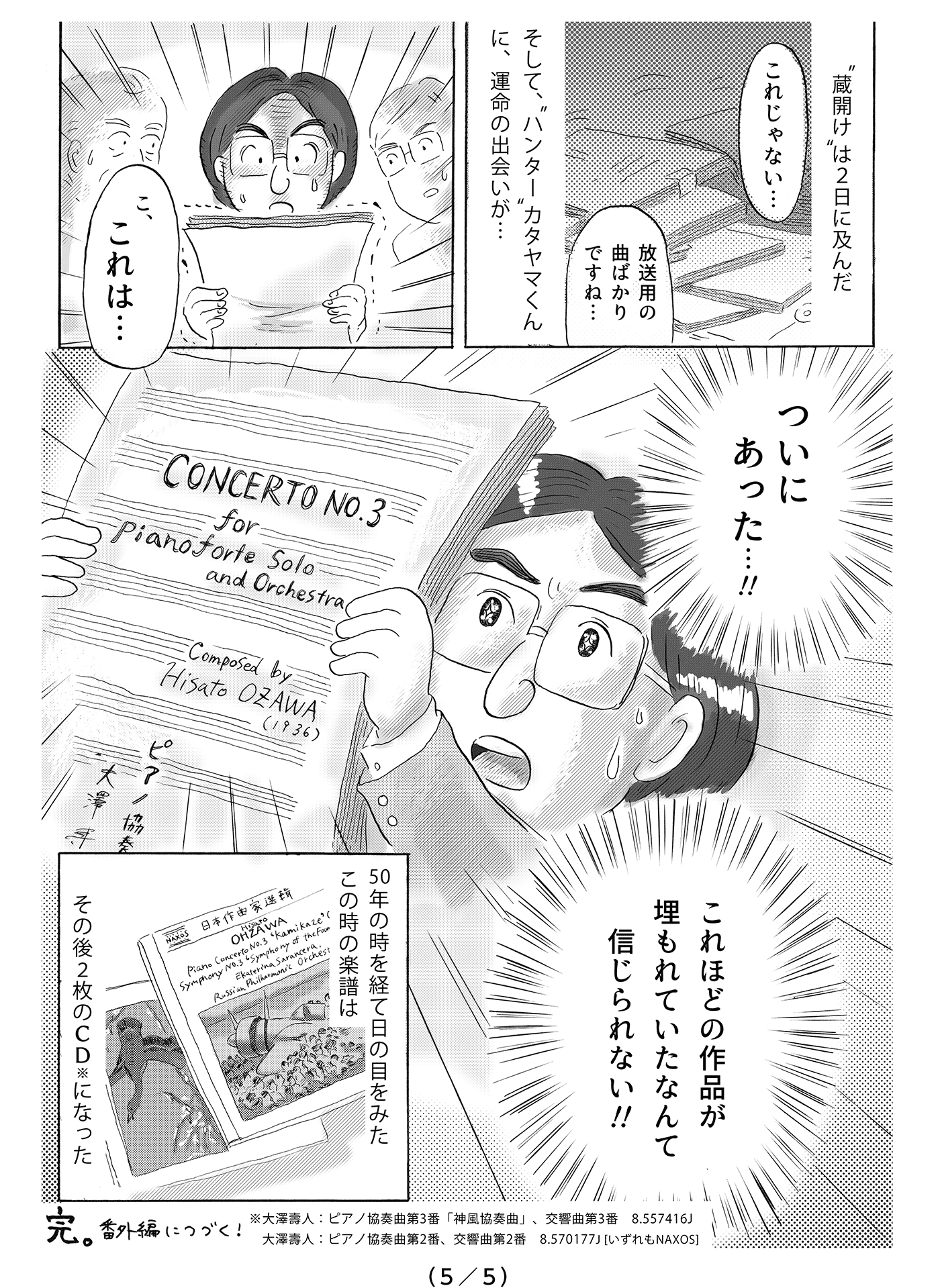

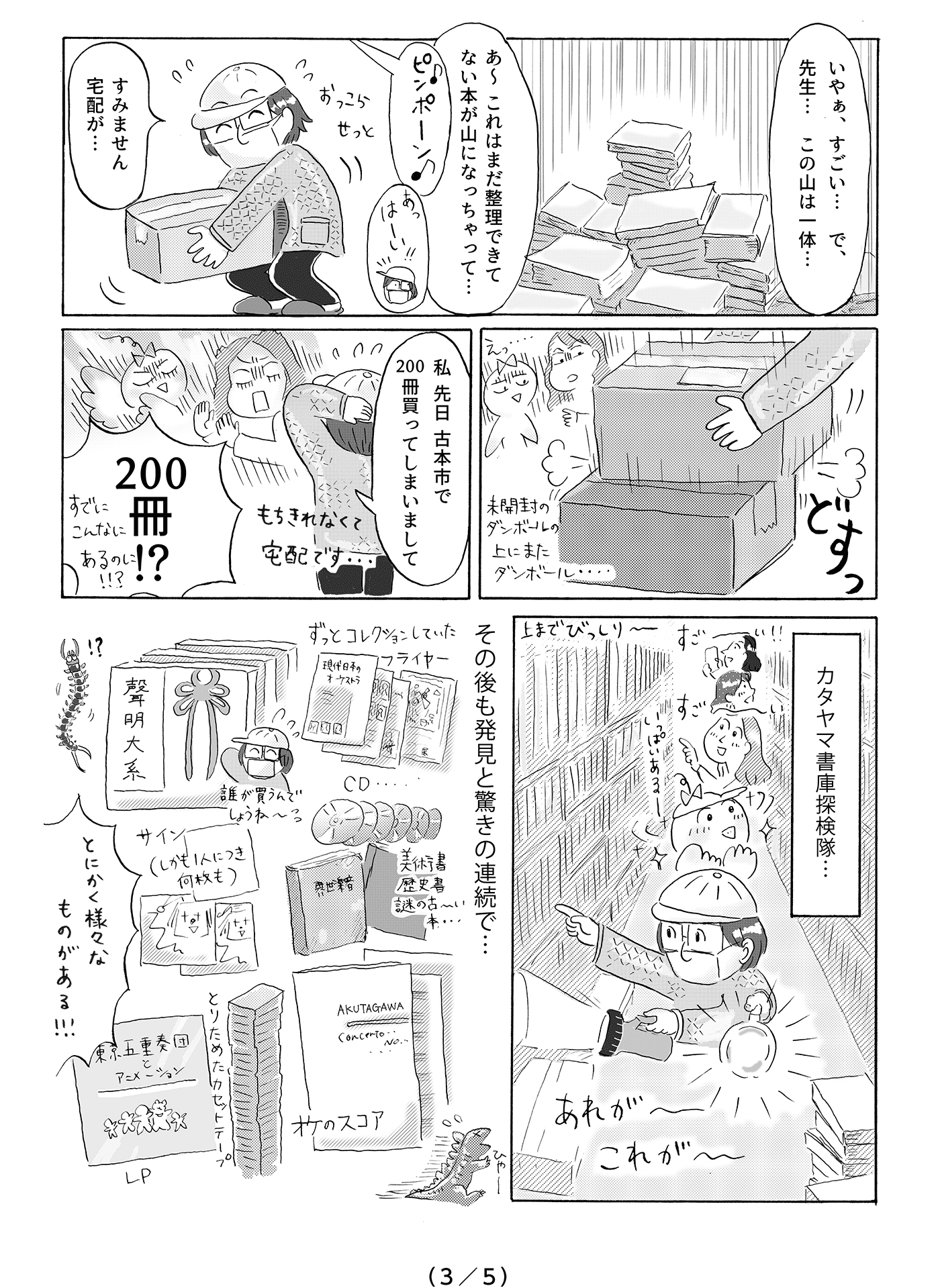

でも、大澤としてはかなり妥協したつもりでも世間の評価は相変わらず芳しくならない。なんか先走ったことをしているやつだと。そこで本当は欧米にまた行きたかったけれど、戦争でしょう。もうパリに戻れる時代ではない。ボールトとの約束も、もう一回、ロンドンに行くのが前提ですから。戦争で仕掛けが崩れてしまった。それで日本国内で放送や映画や宝塚歌劇の作曲家に転身していって、戦中と戦後の混乱期を過ごし、多忙を極め続けているうちに、47歳で脳溢血のため急逝。日本の楽壇での人脈が弱かったことも災いして、その後、大澤の業績はほとんど忘れ去られてしまいました。レコード録音も楽譜の出版もあまりなかったので、映画音楽を除いたら作品について知ることのほぼできない時期が約半世紀も続いたのです。結局、2000年に私と神戸新聞の藤本賢市記者が神戸の旧宅の蔵開けをさせていただくまで、大澤のほぼすべての手稿譜は埋もれたままだったのです。

今回は、若き大澤壽人の野心作、ボストン時代の総決算の超大作で、作曲家の生前、ついに演奏機会を得られなかった《交響曲第1番》 、およびボストン響の指揮者で元はコントラバス奏者であったセルゲイ・クーセヴィツキーに捧げたのに弾いて貰えないまま埋もれた《コントラバス協奏曲》 の、なんとなんと世界初演を含むコンサートにさせていただきました。ぜひ「大澤壽人再発見」を体験していただきたく存じます。

第二次世界大戦期を含むスターリン時代のソ連の音楽が、私は妙に好きなのです。スターリンは好きじゃないし、その時代に生きたいとは思いません。が、その時代の芸術のアウトプットには惹かれてしまう。プロコフィエフだと交響曲第5番やオペラ《戦争と平和》に《セミョーン・カトコ》、そして音楽物語《ピーターとおおかみ》、ショスタコーヴィチだと交響曲第7番や第8番、ハチャトゥリアンなら交響曲第2番やバレエ音楽《ガイーヌ》、カバレフスキーですと《道化師》やピアノ協奏曲第3番ですね。ソ連共産党が民衆に広く分かりやすくしかもポジティヴでロシアの伝統や歴史にも目配りした音楽を推奨して、そこに戦争で愛国的気分が加わって、いわゆる「社会主義リアリズム」の美学と愛国主義が結合し、たくさんの音楽が生まれていった。作曲家にとっては作りたいものを素直に作って反時代的・現実遊離的と非難されると命に関わるから、自らの美意識と時局の要求をギリギリのところで折り合わせながら、もしかすると本気にやるのとは違うものを作る。でも、それで時局迎合の駄作が生まれるかというと、作曲家のタレントにもよりますが、プロコフィエフでもショスタコーヴィチでもハチャトゥリアンでも、今日なお彼らの作品として最も親しまれ重要とされる類のかなりが、この時期に生まれているのは否めない事実だと思うのです。

戦時期の日本では、国家がスターリン時代のソ連のように具体的な音楽文化の方向を示して作曲家たちの作風や様式を規定したということはないと思います。しかし、作曲家たちが時代の政治的・社会的欲求を斟酌し忖度しながら、そこを自らの表現と折り合わせて、特に戦争の後半になると作曲家たちもこの戦争で死ぬのではないかという実感にとらわれていきますから、「遺言」のような「白鳥の歌」のようなものも作り出して、ソ連と比較したくなるような状況が生まれていたとも思われるのですね。戦中とは、傑作問題作が特にオーケストラ音楽の分野で集中している、日本の近代音楽史のひとつの大きな収穫期であったと、私は思っているのです。正確に言うと「皇紀2600年」の1940年の少し前から1945年までがたいへん重要と思います。そこで、その時期の作品に集中してプログラムを構成してみたのです。

では曲目の各々について作曲年代順に少し触れさせていただきます。刻々と戦局が変わるなかで、この4曲によって、戦中の日本人が味わった気持ちの揺れを感じていただけるのではないかとも思います。

伊福部昭の《ピアノと管弦楽のための協奏風交響曲》 (1941年完成/1942年初演)は、日本の5音音階にこだわっての民族主義的姿勢と機械主義的な未来派風の音響とがミックスされたエネルギッシュな作品です。終楽章ではピアノのクラスターが頻用されます。機械主義とか未来派というのはやはり戦争の時代で飛行機や戦車や戦艦が行き来するイメージと無縁とはいえない音楽なんですね。メード・イン・ジャパンの近代工業製品の音楽となったら日本主義+機械主義になるでしょう。本当にそういう音楽になっております。作曲者は、東京空襲で東京フィルハーモニー交響楽団(当時は東京交響楽団と名乗っていましたが)に預けていたスコアもパート譜も焼けたと信じて、残っていたスケッチをもとに戦後に《シンフォニア・タプカーラ》と《リトミカ・オスティナータ》という2つの代表作をこの曲から発展させるかたちで作り上げたのですが、1990年代になってNHKの資料室からパート譜が発見され、スコアが復元されて、舘野泉さんと日本フィルハーモニー交響楽団によりCD録音されました。それが復活演奏で、その直後に札幌で札幌交響楽団が取り上げています。東京でプロのオーケストラがこの曲をステージで演奏するのは、今回が戦後初めてと思います。

初演は日米開戦から3ヶ月後の1942年3月に日比谷公会堂でマンフレート・グルリットの指揮する今日の東京フィルハーモニー交響楽団により行われました。東フィルは今回、74年ぶりにこの曲を演奏してくれるのですが、とにかくその日は日本軍がアラスカとマダガスカルで戦果をあげたという報道のなされた日で、日比谷公会堂の楽屋で伊福部さんは「早坂(文雄)君と日本もやるものだねと昂揚してしまっていた」のだそうで、その時代の「いかれた気分」がやはり曲にあらわれていると思わざるをえないと、少し困ったように話してくださったことを印象深く記憶しております。でも緩徐な第2楽章では素直な地が出てしまったともおっしゃっていました。これはもう本当に寂しい音楽ですよ。

尾高尚忠の交響的幻想曲《草原》 (1943年初演)は、アジアの遊牧民族が大草原から朝鮮半島を通って日本列島に至るという、戦後の騎馬民族渡来説を先取りするイメージで作曲された作品なのだと、尾高さんの弟子の林光さんから伺いました。尾高尚忠はウィーンに長く留学していましたが、そのときウィーン大学の日本学研究所にいた人類学者の岡正雄からこのアイデアを学んだというのです。ウィーンでワインガルトナーとヨゼフ・マルクスにみっちりと仕込まれ、R.シュトラウスやラヴェルに影響された尾高の美意識と職人芸が、時局の要請と融合するとこういう音楽になるのですね。早坂文雄の《左方の舞と右方の舞》や深井史郎の《ジャワの唄声》や江文也の《孔子廟の音楽》などと並ぶ、アジア主義的というか、語弊があるかもしれませんが「大東亜共栄圏幻想音楽」のひとつに数えられると思います。今回が戦後初の復活演奏になるかと思います。

山田一雄の《おほむたから(大みたから)》 (1944年完成/1945年1月1日初演)は、真に凄絶な音楽だと思います。山田一雄はマーラーの孫弟子なのです。師匠となるクラウス・プリングスハイム、この人はマーラーの愛弟子で1920年代にベルリン・フィルを指揮してマーラーの交響曲連続演奏会を開いていた大物ですが、彼が上野の東京音楽学校に招かれて学校のオーケストラでマーラーの交響曲第5番を指揮したのに音楽学生時代の山田は圧倒され、マーラーに惚れ込んで作曲の方向を定めたのです。

諸井三郎の《交響曲第3番》 (1944年完成/1950年初演)は戦争末期に生まれた傑作です。諸井という芸術家のこの世への告別の歌のようでも、またひとつの帝国の黄昏に捧げられた音楽のようでもあります。重圧感に満ちて足を引きずるように始まり、英雄的に高まりもしますが、悲愴さと酷薄な調子に押し潰され、悲哀と慰藉の歌が鳴り響き、母性的なものに包まれて終わります。

大ホールが戦前と戦中。その続きはもちろん戦後ですね。ブルーローズでの2公演は戦後篇です。まず9月4日の公演では武満徹 と黛敏郎 の雅楽のための大曲を並べてお聴きいただきます。

戦後の日本の作曲はたくさんの才能に恵まれましたが、その中で2つの綺羅星をまず探すとすると、武満徹と黛敏郎だと思うのです。これは私の勝手な意見ではなく、吉田秀和さんでもそういうお立場だったでしょうし、ごく一般的な見解かと思います。このふたりは、日本の作曲史の文脈でいうと、武満はドビュッシー好きの早坂文雄、黛はストラヴィンスキー好きの伊福部昭の続きに来る人で、音楽の性質からして極めて対照的です。しかもフィールドがよく重なる。やる順番は黛が先で、武満が後を追って、そこで武満は黛のやったことの裏返しをやるのです。《昭和天平楽》 は、平安時代にみやびやかに変容して完成して今に残る雅楽の、その前の奈良時代の今は残っていない雅楽の原型、もっと野性的でヴァイタルであったろう音の世界を想像して、ダイナミックな奈良時代のイメージを乱世の昭和と結びつけた。極端な言い方をすれば雅楽の《春の祭典》みたいなもので、初演は大反響を呼んだのに、楽器編成の面倒さもあって、ちっとも再演されずに何十年も立ちました。《秋庭歌一具》 という大作になり、繰り返し演奏され、戦後日本の名曲として認識されて、特に芝祐靖さんが手塩にかけて育ててきた伶楽舎は《秋庭歌一具》を看板にする団体であって、その《秋庭歌一具》の意欲的演奏によってサントリー芸術財団の佐治敬三賞を受けたばかりだとは申すまでもないでしょう。では《秋庭歌一具》の世界はというと、みやびやかな雅楽のイメージをもっと深めて濃やかにした具合ですよね。黛が雅楽の《春の祭典》なら、武満は雅楽の《牧神の午後への前奏曲》や《海》や《遊戯》ですよね。ストラヴィンスキーとドビュッシーが奈良と平安に重なる。縄文と弥生と言っても、『万葉集』と『新古今集』と言っても、イメージ的には大差ないですが。黛と武満が楕円状に作る大宇宙があるんですね。そして私どもは日本の美意識のようなことを考えると、この武満と黛のかたちづくる楕円の中から永遠に逃れられないのではないかという気さえして参ります。

今回の企画にあたって、やはりこの人が出てこないといけないだろうと思っていたのが芥川也寸志です。サントリーが芸術振興の財団を作って、クラシック音楽に肩入れしてくれて、しかも日本の作曲家の仕事、ひいては現代の音楽全般に対してあたたかいという伝統の形成は、芥川也寸志ぬきでは考えられないと思うのです。

具体的に申しますと、サントリー1社提供のTBSラジオのクラシック音楽番組『百万人の音楽』が、芥川也寸志を司会に迎えて始まったのが1967年ですね。芥川は単なる番組出演者にとどまらず、当時のサントリーの社長、佐治敬三と次第に信頼関係を築いていって、サントリーの文化芸術に対するスタンス、応援の仕方を指南してゆく役割を果たしてゆくようになった。サントリーとクラシック音楽の関わりは古くはもう大正時代からあるのですが、今日につながるかたちは、佐治敬三と芥川也寸志の関係から主にできあがっていたと思うのです。芥川也寸志は日本の作曲家の作品を広めたいと物凄く強い思いを持っていましたから、その思いがサントリーに伝わって、たとえば「作曲家の個展」という演奏会シリーズも始まったし、その命名も、サントリーホールの建設を佐治敬三に提言したのも芥川だし、だからサントリーホールのこけら落としで最初に鳴り響いたのは芥川の《響》というオルガンとオーケストラのための作品でした。松村 の《肖像》 を入れることでサントリーとのかかわりについての刻印もいたしまして、お楽しみいただきたく存じます。