天然水の森 東京大学秩父演習林プロジェクト

「天然水の森 東京大学秩父演習林プロジェクト」では、大学の研究や専門家の知識と、サントリーのこれまでの活動の知見を合わせ、調査や研究、森林整備活動を進めています。

このページでは「天然水の森 東京大学秩父演習林プロジェクト」の取り組みをご紹介します。

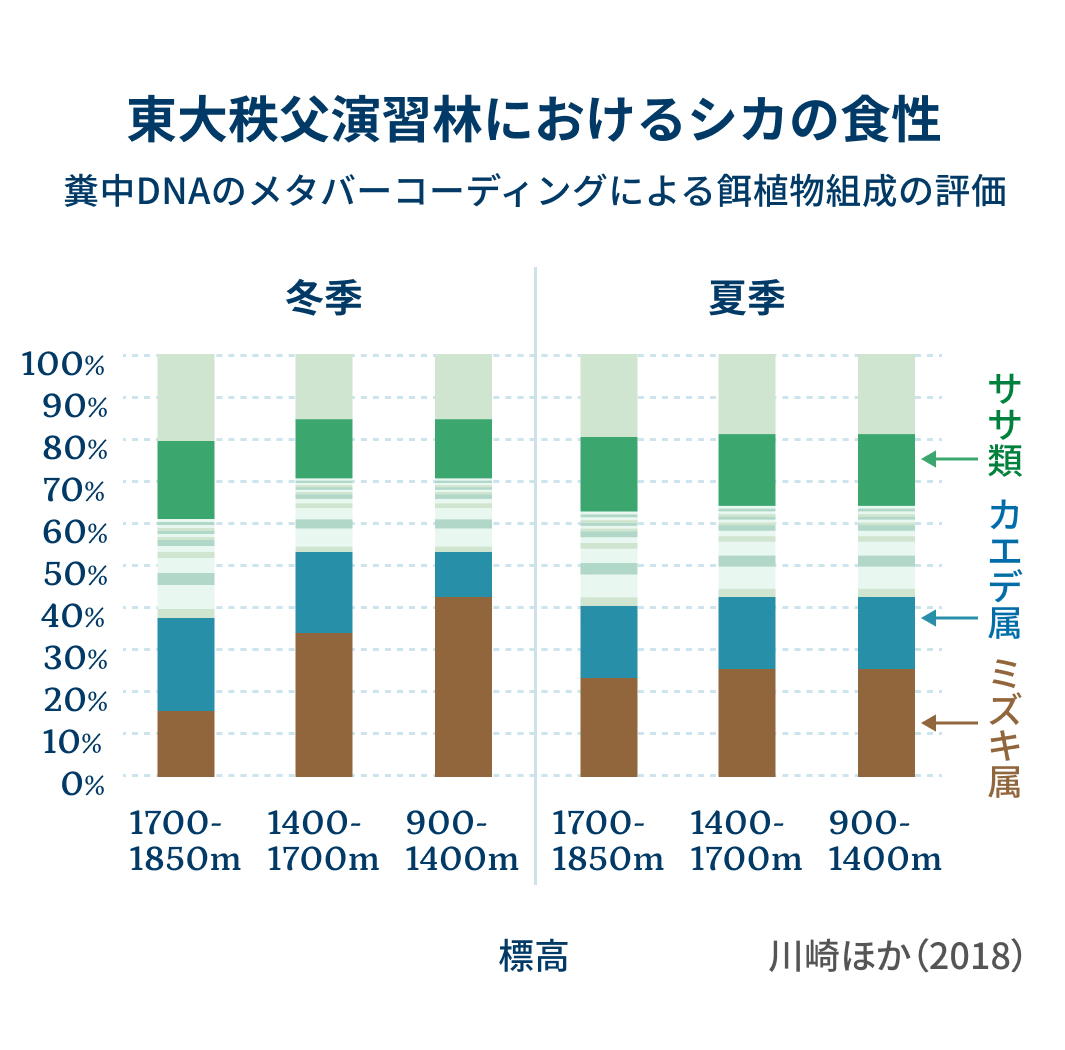

DNA解析によるシカの餌植物の分析

全国の森では、シカが増加して草木を食べ尽くす「シカの採食圧」が問題となっています。「東京大学秩父演習林プロジェクト」では、餌資源の分析を行い、シカの採食圧対策などに活かしています。

演習林内の標高の違う箇所で、季節ごとにシカのフンを採取し、DNA解析を実施。その結果、夏季だけでなく冬季にもシカがミズキ属やカエデ属を主要な餌資源として利用していることが判明しました。

この結果から、冬季になるとシカは落ち葉を餌にしている可能性が高く、地表の草が食べ尽くされた後でも、シカの個体数が減らない原因のひとつと推測されます。

この活動に携わる専門家

平尾 聡秀

東京大学 講師

シカの採食圧対策

シカに草木が食べ尽くされているエリアに「シカ柵」を設置しています。他にも、シカの食害による生態系影響調査や土壌微生物のDNA解析、植生の調査、そしてGPSを用いたシカの行動調査など、大学と協力しながらさまざまな活動・調査を実施しています。

この活動に携わる専門家

鴨田 重裕

東京大学 准教授

平尾 聡秀

東京大学 講師

環境への負担が少ない作業道づくり

森林の整備や調査をより効率的かつ安全に行うためには、作業道が不可欠です。しかし従来の道づくりは、大規模な土木工事が伴いがちで、環境に大きな負荷をかけてしまう問題点があります。

サントリーは、強引に道を切り開くのではなく、自然にやさしくかつ丈夫で長持ちする手法を採用しています。自然の地形を活かし、その場で出る木の根株や間伐材、石や砂利、苗木など全てを活用して道づくりを行いました。

この活動に携わる専門家

岡橋 清元

清光林業(株)会長

田邊 由喜男

森杜産業 代表

協定地の詳細情報

- 所在地

- 埼玉県秩父市大滝

- 面積

- 約2,502ha

- 協定年月

- 2011年7月

- 協定期間

- 5年(数十年にわたって更新予定)

東京大学大学院農学生命科学研究科附属演習林秩父演習林の一部を対象エリアに、研究と一体になった森林整備活動を実施するため、「天然水の森 東京大学秩父演習林プロジェクト」を協定。

全国の「天然水の森」の一覧を見る

ホーム

ホーム 活動の方針・体制

活動の方針・体制 「天然水の森」の生き物

「天然水の森」の生き物 水のこだわり

水のこだわり 全国の「天然水の森」

全国の「天然水の森」 「天然水の森」のギモン

「天然水の森」のギモン 活動の歩み

活動の歩み