先日、登美の丘ワイナリーにボルドーからワインメーカーのお客様がいらっしゃいました。

サントリーがボルドーで経営するシャトーラグランジュからの要請での特別対応です。

お客様は、エリック・モーラン(Eric MAULIN)氏夫妻。

シャトー・ムートン・ロートシルトやシャトー・ラトゥールで修行した経験を生かし、ボルドーのシャトー・フレイノーを経営するオーナーであり、ワインメーカーであるエリック氏が、今回「日本のワイナリーを見たい」ということで奥様とご一緒に日本へいらっしゃいました。

ボルドーから日本へのコーディネート役として随行の加藤氏は、ボルドーのワイン業界で「神の雫」のコーディネーターとしても活躍されている知る人ぞ知るナイスガイ。サントリーも色々な面で昔からお世話になっています。

ご一行が登美の丘ワイナリーに到着した当日は、あいにく富士山が雲に隠れていたので、せっかくなのでと思い用意した富士山と登美の丘ワイナリーの1年を追った画像のスライドショーのスクリーンに注目されていました。勉強熱心で真面目な印象のエリック氏ご夫妻は、登美の丘ワイナリーでの「草生栽培」についての質問や、日本独特の「トンネル」についての質問がどんどん飛び出して、現場にご案内するまでのワイナリー概要ご説明の場から、かなりの熱の入れようが伝わってきました。

ぶどう畑での日本ならではの栽培についても、栽培品種ごとの収穫期や、土壌や台木についても興味津々で、「自分のところでは、台木3309や101-14が合っているので、よく似たこの土壌でも合うんじゃないか?」とか、「自分のところの新しいぶどう畑の垣根の支柱に通すワイヤーの本数を少なくしようと思ってるんだが、ぶどうの成長に合わせてワイヤーの位置を上げていくという手はどう思うか」など、いかにも実践的な意見交換ができました。

「この畑ではほとんど機械化することもムリでしょう」とも。

ボルドーではGPS付の自動走行の草刈り機もあって、畑の区画を指示しておけば勝手にぶどうの樹のまわりを走行して草を刈ってくれるそうです。

掃除機ロボット「ルンバ」のぶどう畑版と言ったところでしょうか。見てみたいものです。

また、ぶどう果を生らす位置をグレープラインと言いますが、ボルドーでは地表近くに生らすのに対し、湿度の高い日本は病害対策のために地表から離すので、グレープラインが高いという話に対しては、「地表からの輻射熱でぶどう果が熟成するのを促すという話があるが、そんなことはない」と言い切っておられました。

また、高畝式栽培のカベルネ・ソーヴィニヨンの畑についての説明については、「そんなことしたら、高畝にした土の部分が凍って、ぶどうの根が凍死しちゃうんじゃないか?」と、厳しい寒波の経験のあるエリック氏は心配もしてくれます。

場所を変えて、棚仕立てにしているメルロをご案内し、コルドンでの剪定もご紹介しましたが、「そりゃコルドンだけど、こんなコルドン見たことない。ビッグ・コルドンだ!」と、楽しそうに笑いながら、でもじっくり観察してしきりに写真撮影されていました。

そして、ビッグ・コルドンのグレープラインの上に設置した雨よけのトンネルについても、構造をじっくり観察してビニルシートを固定するパーツを手にしながら感心しておられました。

奥様からは「棚の高さがこれじゃ作業がたいへんでしょう?」と、再び心配もしていただきました。

そして、初めて見る甲州の棚仕立てについても、剪定を終えてまとめて搬出する前の甲州の剪定枝を手にとって、じっくりと観察しながら、棚仕立ての剪定方法の説明にも耳を傾けておられました。

ぶどう畑から麓の醸造エリアに移ってもエリック氏の興味と話は尽きません。

登美の丘ワイナリーで2013年に導入した除梗機を見るなり、現在同じタイプで改良されたパーツが出ていて、その改良されたポイントについて詳しく教えてくれました。果汁の発酵前の凍結濃縮について話すと、ボルドーでの果汁濃縮する浸透膜法や減圧蒸留での方法についても色々彼の持つ知識とボルドーでのおおよその購入価格も教えてくれたりもしました。

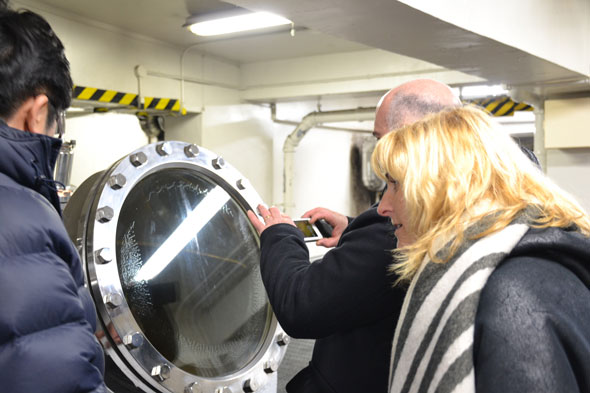

見学者用の発酵タンクについては、窓のついてる醸造用タンクが珍しいらしく、何枚も写真を撮りながら感心してくれていました。

樽熟庫では、ぎっしり並ぶ樽の配列を見て「これじゃ狭くて作業が大変でしょう?」と、現場の苦労をすぐに理解してくれてました。

彼の樽熟庫ではフォークリフトで樽を移動できる樽熟庫専用のパレットを使用して作業性を良くしているのだそうです。

場内のご案内を終え、ワインのテイスティングに入るとさすがにおふたりとも目つきは変わります。

特に、日本ワインの固有品種としての甲州とマスカット・ベーリーAのワインをまずテイスティングしていただこうと思いご用意したのですが、それぞれに興味を持たれて、しきりに質問も飛んできました。

初めて飲むと言う甲州については、ジャパンプレミアム甲州に対して「ブルゴーニュの南のシャルドネのよう」とか「果実感がしっかり出ていていいですね」と。登美の丘甲州については「バニラ的な樽香が加わっていて、先ほどのものと比べて違いがよく出ていますね」と言ってくれました。

マスカット・ベーリーAも初めてで「イチゴ的な香りが特徴的で・・」と言いながら、フランスに流通しているベリー系の名前をどんどん挙げて行かれましたが、残念ながら全くわかりませんでした。

我々が「綿菓子の香り」という表現を使ってもフランスの方に理解していただけないのと同じでしょうが、言いたいニュアンスはよく伝わってきました。

「若々しくて、ブラインドで飲んだらボジョレーだと言うでしょうね。とても飲みやすいスタイルですね」とのコメントも。当日発売したての日本のミズナラ樽熟成については「26ヶ月も樽熟したら、もっと甘い香りになると思うけど、これはしっかりと果実味と樽香とが全体が調和していますね」と話されてました。

登美についてもいろいろお話することが出来ました。

初めての日本ワインを非常に真剣にご夫婦で仲睦まじくテイスティングされ、コメントを出し合う様子は、シャトー・オーナーとしてワインづくりに熱心に取り組む日頃の姿を垣間見たようでした。

本来登美の丘ワイナリーを出発しないといけない時間を過ぎても尽きない話とテイスティングを無理やり終えたエリック氏夫妻が登美の丘ワイナリーを出る時には、粉雪が舞い散る寒空でしたが、笑顔で登美の丘ワイナリーを後にされました。

「ありがとう。ぜひボルドーの私のシャトーに来てください。またお会いしましょう」と熱く交わした握手のエリック氏の手は非常に大きく分厚く温かでした。