作・達磨信

母が同居をやっと承諾してくれて、津嘉崎秀雄は安堵した。

周囲が驚くほどの健康体ではあるが、高齢には違いない。これまで「わたしは長く一人で生きてきたから大丈夫」と母は聞く耳を持たなかった。

ところが娘の杏実の懐妊で状況が一変した。昨年末、妊娠しているところに夫のロンドン転勤が決まる。旦那は年が明けて2月には単身で現地へ赴くという。娘は出産予定の5月までは実家で過ごし、出産後しばらくしてロンドンに行くことになった。これをきっかけにこの正月、妻の友里が母を口説いた。

「赤ちゃん誕生まで、我が家で一緒に暮らしていただけませんか。看護師で婦長までなさったお義母さんが杏実のそばにいてくださったらこころ強い。杏実も大好きなおばあちゃんと過ごせる、と大喜びするはずです」

母にとってはひ孫の誕生である。気持ちが揺らいで当然である。

この言葉に加えて、友里はもうひと押しした。誕生後に杏実と赤ちゃんがロンドンへ向かう際、ご同行願えないだろうか。そしてしばらくロンドンで過ごされたらいかがか、というものだった。

母は長年、友里のアドバイスを受けながら英会話に磨きをかけてきた。いまでは海外旅行では飽き足らず、チャンスがあれば短期間でもいいから海外で暮らしてみたいと願っていたのだった。

松の内が明けてしばらく経ったこの日、同居を前にして母の荷物の整理をした。ところが母の住まいには余計なものがほとんどなく、面倒な片付けにはならなかった。そのため夕飯には少し時間が早かったが出前の蕎麦を取り、久しぶりに親子二人きりのゆったりとした時間を過ごした。

食後はウイスキーの甘美な香りに満たされる。母はゆっくりとオールドのオン・ザ・ロックを啜り、もちろん津嘉崎も相手をする。80代半ばを過ぎている母ではあるが、毎夜のように時間をかけて必ず1杯は飲む。

津嘉崎が子供の頃から母はオールドを飲みつづけている。ただし、かつては週に一度あるかないか程度のことだった。母は看護師として働き、当然夜勤もこなしながらの日々で、自宅で過ごせる時間は滞った家事をすべて片付けなくてはならなかったために嗜む時間は限られていた。

1960年代後半の小さなアパート。津嘉崎は小学校低学年で、彼が隣の部屋の寝床に入ると、琥珀色がグラスに満たされる独特の音色が聞こえた。

黒い丸っこいボディにボトルキャップの朱色の封紙。強いインパクトのあるボトルが彼の勉強机でもあったキッチンのテーブルの上に置かれ、母は一人の時間を過ごす。子供ながらに母だけの時間があることを理解していた。

津嘉崎の小学校入学と同時に母子二人で信州から東京に出てきた。その前の年の秋に父親は交通事故で亡くなっていた。

父は医者だった。クルマでの往診の帰り、砂利道の見通しの悪いカーブに徐行もせず猛スピードで突っ込んできた対向車と正面衝突したのである。

祖父も医者で、父は町医者の二代目だった。父には弟がいて、東京の医大を出てそのまま勤務医をしていたが、兄の死とともに郷里に帰って医院を継ぐことになる。それでも母は祖父から信頼を得ていたし、父の死後も看護師として働くことができたはずなのに、息子を伴って東京に出て来たのだった。

孫の秀雄を溺愛していた祖父は思い留まるように母を説得したのだが、新天地で息子と二人で暮らしていく、と頑なで聞く耳を持たなかったらしい。そして祖父の医者仲間の紹介で、母は東京の総合病院で働くことができた。

時が経ち、津嘉崎が成長して大学院へ進もうとしていた頃に母が言った。

「秀雄には苦労をかけた。ごめんね。田舎にいたら、お義父さんの孫として不自由なく暮らせたと思う。わたしもそのまま働くことができたからね」

そう言うと、父の遺影を眺めながら、「お父さんはよく、ここから飛び出したい。秀雄には違う世界を歩ませたい、って言っていた。実はあの人、医院を継ぎたくなかった。弟が継げばいい、って。ほんとうにそうなっちゃたんだけどね。親の身勝手を、あなたは怒るでしょうけれど、母さんはあなたと二人で歩んだ道をまったく後悔していない」と言い切った。

母にどんな想いがあったのだろうか。父の願いを単純に受け入れて行動した訳でもあるまい。日々の安寧を捨ててまで、息子と二人で東京に出てくるにはかなりの決心が必要だったはずだ。

ただし、母は意外と怖いもの知らずのところがある。上昇志向も強い。きっと自分の胸の内にしまい込んだ熱い想いがあったことだろう。

「しかし、ずっと変わらずオールドだね。わたしが幼かった頃、オールドはかなり高級品だったんじゃないのかい。お母さんの唯一の贅沢だったような」

「そうじゃないよ。贅沢なんかできる訳がない。田舎から送ってきていたんだもの。津嘉崎家の男の人たち、あまり酒を嗜むほうじゃなかった。いただき物のウイスキーを飲むのはわたしの役目で、いつの間にか勝手にわたしはオールド好きと決めつけられ、東京に来てからも結構長く送ってきていた」

「だけど、いまでもオールドしか飲まない、っていうのも凄いね」

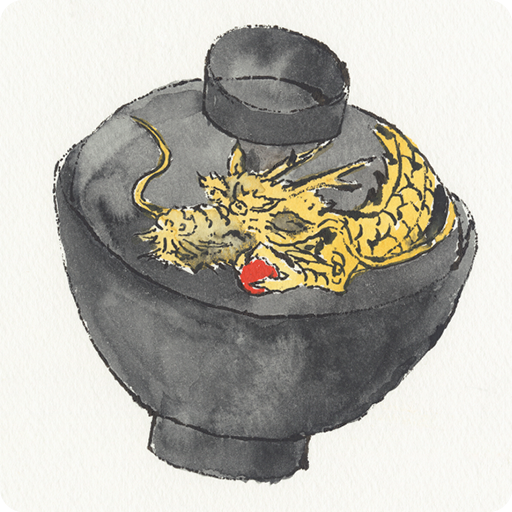

「黒漆器、赤漆器の伝統工芸品に似た美しさ、落ち着きがある。スコッチとかよくわからないけれど、これが日本のウイスキーだ、って見得を切っているような格好よさ、存在感があるし、ときに漆のお椀のような愛着も感じる」

そう言って母はひと口啜る。オールドの入ったグラスは切子細工が施された母のお気に入りである。そのグラスを傾けている母の背後の棚に父の遺影がある。真面目くさった顔の写真は、いまの津嘉崎よりもずっと若い。

遺影を背にしながら、母はニッコリと微笑むとつづけた。

「今年は辰歳。竜は水の守り神。ウイスキーは生命の水って言うんだろう。ウイスキーにも竜神が宿っているかもしれないね。辰歳にウイスキーをしっかりと味わうだけでも、いいことがいっぱいありそうな気がする」

本気とも冗談ともつかぬ口調で母は語る。このポジティブさが母の魅力であり、津嘉崎を広い世界へと羽ばたかせたのだろう。

「竜神が動けば勢いが増すと言うけれど、早々と動いたじゃないの。赤ちゃんが誕生して、わたしもロンドンに行く」

そう言いながら目を輝かせている。年齢を超越した前向きさを失わない母の逞しさに畏敬の念を抱く。ところが驚くべき言葉が発せられた。

「なんだか楽しくなってきたわね。あなたと東京に出てきたときみたいにワクワクする。人生、こうでなくっちゃ」

まさか。東京で暮らしてみたかっただけだなんて、そんな単純な理由じゃないよな。そう疑う津嘉崎の目の端でグラスが一瞬キラリと輝いた気がした。母に代わり、「その、まさか」と応えているかのようだった。

「あなた、さっき、お父さんの遺影に目をやったでしょう。写真は30代の若いままで変わらない。ずるいよ。わたしは老いていくだけなのに」

そう文句を言いながら、母はまたグラスを傾ける。

(第22回了)

絵・牛尾篤 写真・児玉晴希