サントリーホール チェンバーミュージック・ガーデン(CMG)

CMGプレミアム 小菅 優プロデュース『月に憑かれたピエロ』

シェーンベルク「月に憑かれたピエロ」

伝統と革新の狭間で

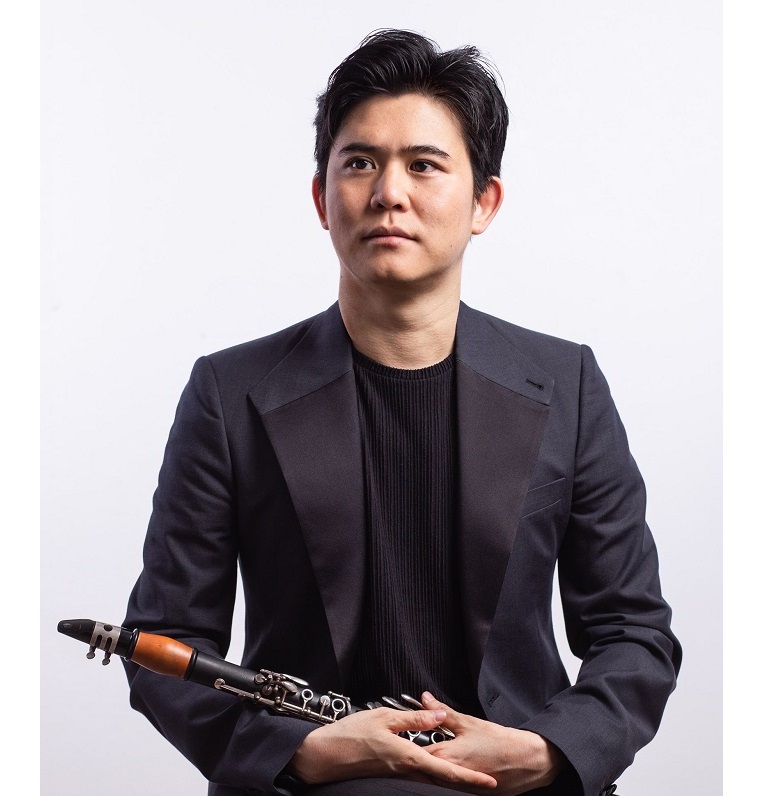

(下段)金川真弓、クラウディオ・ボルケス、ジョスラン・オブラン、吉田 誠

ピアニスト小菅優のプロデュースによる6月5日公演で、生誕150周年を迎えるシェーンベルクの異色作『月に憑かれたピエロ』を取り上げます。

この作品は「歌と語り」の中間的な独唱に、持ち替え多数の管弦楽器とピアノが一体となる特殊編成の室内楽。小菅優と国内外の気鋭の奏者が一堂に会する公演に向けて、小菅優自身によるエッセイをお届けします。

(下段)金川真弓、クラウディオ・ボルケス、ジョスラン・オブラン、吉田 誠

シェーンベルク「月に憑かれたピエロ」

伝統と革新の狭間で

「私は絶対に新しい表現へと向かっている。

音楽はこの作品において感覚と心の動きの

非常に率直な表現となる」

シェーンベルク(日記より)

アルベルティーネ・ツェーメによる委嘱

1912年、シェーンベルクはウィーン出身の女優アルベルティーネ・ツェーメから「月に憑かれたピエロ」という詩集をメロドラマにしてほしい、という依頼を受けた。メロドラマとは、モーツァルトの時代から存在する、19世紀終わりに流行っていた音楽の伴奏や間奏のついた語りのことである。ツェーメは、当時メロドラマを各地で取り上げ、ジャンルそのものを広めていた。裕福な弁護士と結婚したツェーメは、同時にサロンでパトロンのような活動もしていた。

作品ができたら、ツェーメ自身が語りを受け持ち、ドイツでコンサートツアーを企画するという。シェーンベルクは、この詩集が気に入っただけでなく、ツェーメ女史の温かい、心のこもった人柄に好意を持った。通常の報酬は断り、コンサートツアーの印税を受け取る約束で、すぐに作曲に取り掛かった。

メロドラマ「月に憑かれたピエロ」、構成

シェーンベルクはこのメロドラマにて、普通の語りではなく、シュプレヒシュティンメという、語りでも歌でもない発声法を用いた。楽譜の前書きにシェーンベルクの説明があるが、リズムは定められていても音程は語りに近づくため上がったり下がったりする。

ツェーメが委嘱した「月に憑かれたピエロ」は、1884年のアルベール・ジローの詩集に基づきオットー・エーリッヒ・ハルトレーベンがドイツ語に翻訳、部分的に磨きをかけて1892年に出版されたもので、当時人気を誇っていた。

50の詩からなる詩集からシェーンベルクは20選び半分に分け二つのパートにする予定だったが、数字に興味があったシェーンベルクはこれが作品21であることを機にもう一つ詩を選択。21の詩は7つの詩からなる3つのパートに分けられた。

月に酔いしれる、つまり狂気なピエロを中心に、ピエロと旅をしながら夢を見ている感覚に似た、想像の世界が繰り広げられるが、全ては現実にありうる、人間的な感情に基づく。その中で、パート1は愛、官能、パート2は全てが悪夢となり、極めて残酷で暗黒なシーンが次々と展開され、パート3はピエロが故郷のベルガモに向かうという設定で、帰郷、郷愁、和解の念が込められているが、常に自己中心なピエロの性格が皮肉たっぷりに表されている。

2005年カーネギーホールで、翌06年にはザルツブルク音楽祭でそれぞれリサイタル・デビュー。ドミトリエフ、デュトワ、小澤らの指揮でベルリン響などと共演。10年ザルツブルク音楽祭でポゴレリッチの代役として出演。その後も世界的な活躍を続ける。ベートーヴェンのピアノ付き作品を徐々に取り上げる「ベートーヴェン詣」などに取り組む。14年に第64回芸術選奨文部科学大臣新人賞(音楽部門)、17年に第48回サントリー音楽賞受賞。23年よりピアノ・ソナタに焦点をあてた新プロジェクト「ソナタ・シリーズ」を始動。

編成、楽器の扱い

元々ツェーメはピアノ伴奏を想定していた。しかし創作意欲に溢れていたシェーンベルクは、最初に書いていた「ピエロへの祈り」(第9番)においてクラリネットを加えたい、という要望を出し、それから想像する音色を出したいがために徐々に楽器を増やしていった。人数が増えると公演に必要な予算も上がる。それでもツェーメはシェーンベルクの芸術性を信じて全ての要望を承諾した。

最終的に9つの楽器(フルートはピッコロ、ヴァイオリンはヴィオラ、クラリネットはバスクラリネットに持ち変える)が21曲全てにおいて異なる組み合わせで紹介され、それによって違う色が醸し出される。それぞれの楽器の違いを強調することによって、各楽器の元々持つ音色の精髄が引き出されるのだ。その上で、それぞれが他の楽器や声の音色を目指すべき部分もある。

テキストの出来事や感情、雰囲気が音楽によって描写されているが、常に音楽が全体を捉えていて、楽器一つ一つがわざとらしく出来事をそのまま表すことはない。例えば、セレナーデ(第19番)でピエロが「巨大な弓でヴィオラを擦る」、とテキストにあっても、その不条理な空想の情景をチェロがラプソディ風に表すことで、グロテスクさが強調される。ピエロがピツィカートを弾くのは声が短いリズムで表し、「ヴィオラを投げ捨てる」とあっても、チェロは弾き続ける。

その頃のシェーンベルク(1908-1912)

また、シェーンベルクがこのころ変革の時期にいたことも面白い。後期ロマン派の延長と思える初期の作品から、1907〜8年に書かれた弦楽四重奏曲第2番作品10辺りから調性の中核を離れ、作品のスタイルは進化していく。

私生活の上では1908年は影に覆われていた。近所に住んでいた画家のリヒャルト・ゲルストルの元で、妻マティルデと一緒に絵を習い始めたのだが、マティルデはゲルストルと不倫関係になり、家を出ていってしまった。マティルデはシェーンベルクの弟子のアントン・ヴェーベルンによって、二人の小さい子供も待っているシェーンベルク家に連れ戻されるが、その3週間後ゲルストルは自殺してしまった。たくさんの伝記作家はこの悲劇をシェーンベルクのその頃の創作意欲のきっかけとしているが、実際のところどうかは疑問だ。

シェーンベルク自身、作品10からを「私の第2期」と言っている。歌曲集「架空庭園の書」作品15 (1908-9)、ピアノ小品作品11 (1909)や作品19 (1911)、5つの管弦楽曲作品16(1909)、モノドラマ「期待」作品17 (1909)、「心の茂み」作品20 (1911)などの素晴らしい作品群を残しているが、その絶頂とも言えるのが、「月に憑かれたピエロ」作品21(1912)。調性から離れつつも、ロマン派の劇的で、主観的に情緒豊かな表現は保ち、でもまだ12音階には辿り着いていない時代だ。

メルヘンの時代

作品の最後に持ってこられた詩「おお、懐かしい香りよ」の、

「わたしは嬉しい 永らく蔑んできた喜びを

こうして求めるのは 幸ふかきこと

おお、昔むかしの懐かしい香りよ

わたしは ふたたびおまえに酔う!」 (舩木篤也訳)

という一節。シェーンベルクはここで過去の音楽のことを考えたのだろうか。「月に憑かれたピエロ」は、歴史を顧みるようなところもある。

パッサカリア(第8番夜)シェーンベルクの原点ウィーンを表すようなワルツ(第2番コロンビーナ、第5番ショパンのワルツ、第19番セレナード)ポルカ(第17番パロディ)、対位法、フーガ(第18番月の染み)を使うところは、伝統を背負いながら、新しい和声を見出していかないと、ともがいている当時の作曲家たちの象徴のようだ。

室内楽の珠玉

「より少ないことは豊かなこと」というドイツ語の格言がある。

大編成のオーケストラではなく、6人で作り上げる室内楽だからこそ、内省的で誠実な音楽が表せるのだと思う。

そして、「形式の拡張は表現の幅を広げるわけではない、短さと表現の強さは相互依存している」とシェーンベルクが言っているように、この21の短い作品たちの中には過激かつ繊細な、無限の想像力の世界が凝縮されている。

100年以上経った現在、この作品がまだモダンで新鮮に感じられるのは面白い。2024年の私たちがこの作品をどう表現できるか。今から楽しみでならない。