サントリーホール オペラ・アカデミー30周年記念公演

オペラ・ガラ・コンサートが終わって

世界に開かれた力ある歌

第2夜は、カーテンコールが10分以上続いただろうか。しかし、第1夜も負けず劣らずであった。ホール・オペラ® の上演を機に、世界に通じる日本人歌手とピアニストの育成をめざし、1993年に設立されたサントリーホール オペラ・アカデミー。その30周年を記念して開催されたオペラ・ガラ・コンサートは、大成功のうちの幕を閉じた。

これまでも再三述べてきたが、日本においてこのアカデミーの価値はきわめて高い。

オペラが欧米の芸術である以上、日本で学べることに限界がある。とりわけ声楽は、楽器すなわち演奏家の身体を、欧米の伝統に即した音が鳴るように作らなければならない。しかも、その音は、日本語とは成り立ちがまるで違う欧米の言葉が自然に聴こえるように発せられなければならない。だから、欧米人の身体感覚に即して学ぶことが不可欠で、おざなりにすれば、日本のオペラは世界標準からかけ離れてガラパゴス化してしまう。

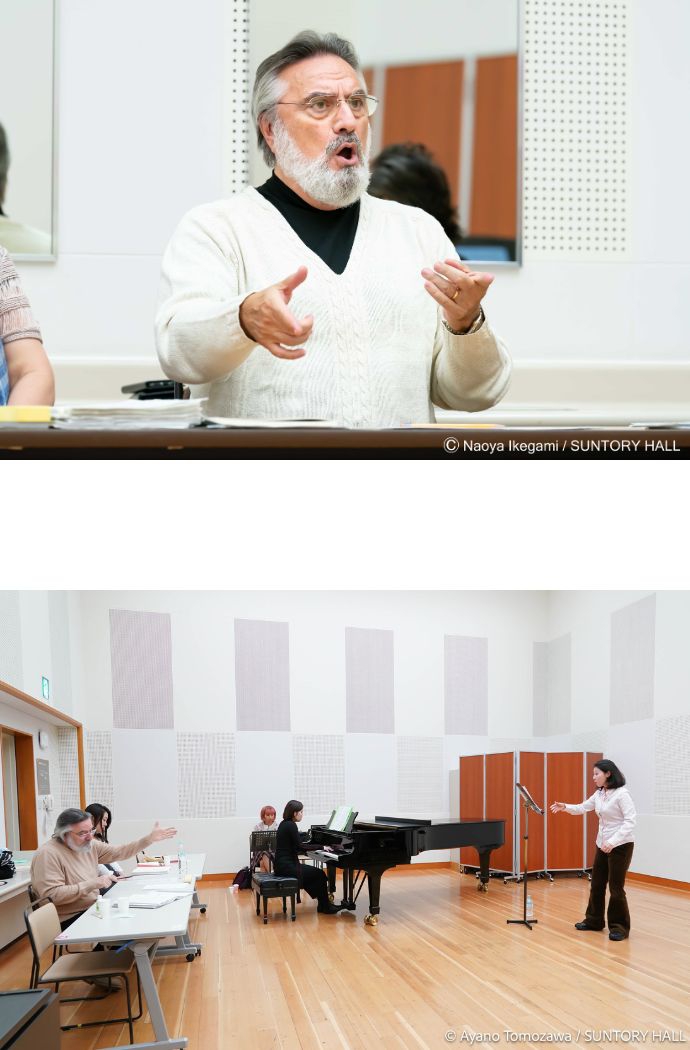

このアカデミーが稀有なのは、欧米の伝統と切り離されない点にある。30年前に指揮者のグスタフ・クーンを中心に設立されて以来、ホール・オペラ® に出演する世界的演奏家が指導に当たり、2011年からは往年の世界的テノール、ジュゼッペ・サッバティーニがエグゼクティブ・ファカルティとして指導の中心にいる。

だが、日本人と欧米人のあいだには身体的な差異もあり、欧米流の指導が空回りすることもある。その点、7人日本人コーチング・ファカルティが指導を日本人向けに翻案し、落としどころを見つけてくれる。

むろん指導は厳しいが、それを乗り越えた研修生たちの多くは、日本はもちろん海外でも活躍の場を広げている。

彼らの歌を聴いて思うのは、世界に開かれた歌だということだ。日本人歌手の歌を聴いて、世界から孤立した表現ではないかと感じることもあるが、このアカデミーの出身者にかぎっては、そう感じることがない。

今回歌ったのはアカデミーの修了生が中心だが、彼らが内外で活躍できている理由が、世界に開かれた力ある歌を通じて示されたと思う。長期にわたってアカデミーを見学している私には、それがなによりうれしかったし、聴き手の多くがそう実感したからこそ、万雷の拍手と長いカーテンコールにつながったのではないだろうか。

ただし、個別にはさまざまに感じた点があり、どこまで記すべきであるか思い悩んだ。全員に賛辞を送りたいのが正直な気持ちだが、そうしたところで意味があるだろうか。

これまでアカデミーの現役生や修了生から「香原さんの本音が知りたい」といわれたことが何度もある。むろん、私はいつも本音を書いてきたが、たしかに、小さな欠点をいちいち指摘せずにいたかもしれない。長所を伸ばしてほしいと願えばこそのことだったが、考えてみれば、今後さらに飛躍するためには、現時点の課題を知ることも重要である。

そこで今回は、コンサートで感じた課題も記したいと思う。しかし、その意味を誤解しないでほしいと、最初にお願いしておきたい。以下は、だれが披露したのも「世界に開かれた力ある歌」であったという大きな前提に立ったうえでの、猪突猛進せず、自分を見直しつつ前に進んでほしい、という願いの吐露である。

日本人離れしたトゥーランドット姫

第1夜は、没後100周年を迎えたプッチーニがテーマで、前半は《トゥーランドット》からいくつかのアリアが歌われた。先頭を切ったのは、イタリアのプッチーニ・フェスティバルへの出演経験もある黒田詩織(ソプラノ)で、リューの「お聞き下さい、王子様」だった。

五音音階での切実な訴えが、しっかりとした叙情的な声で届けられた。ただ、レガートに少し揺れがあって、張りつめたラインにならないのが少し気になった。「氷のような姫君の心も」も同様で、そこが改善されると、聴衆が役に感情移入する度合いが増すと思う。

続いて、トゥーランドット姫の「この宮殿の中で」を歌ったのは、伊プッチーニ・フェスティバルでもこの役に起用された土屋優子(ソプラノ)で、これほどドラマティックな声をストレスなく響かせられるソプラノは、日本にはほかにいないだろう。スリリングな高音には、聴き手の憑き物を落としてくれるような爽快感すらある。一方、力を抜いたときの響きが濁りがちで、そこが制御されて感情が込められると、完成度が高まるだろう。

昨年、東京・春・音楽祭のリッカルド・ムーティによるイタリア・オペラ・アカデミーでヴェルディ《仮面舞踏会》のリッカルドを歌った石井基幾(テノール)は、「誰も寝てはならぬ」を歌った。

石井は強さがあるが当たりはやわらかい魅惑的な声を、柔軟に響かせる。だが、「誰も寝てはならぬ」はいまの石井が歌うアリアだろうか。声の密度が低くなり、母音があいまいになって引き締まったラインにならず、高音も響かなかった。彼のポテンシャルを知っているだけに少々残念だった。

ピアノは数々のオペラ公演に参加している修了生の前田美恵子。歌手の呼吸に寄り添った伴奏だった。

涙を誘われた迫田美帆の《蝶々夫人》

第1夜の後半は、《蝶々夫人》のハイライトが演奏会形式で上演された。構成したのは演出家の田口道子で、物語の内容を順を追って説明する「語り」も彼女が務めた。

私は当初、「田口版」に少し疑問をいだいていた。このコンサートは朝岡聡がナビゲーターを務めている。今回も時事ネタまで交えながら、オペラ初心者も自然に導かれる、鮮やかでわかりやすいナビゲートだったが、それと田口の語りが喧嘩をしはしないかと懸念したのである。

結論を先にいえば杞憂だった。私も意地悪な性格なので、田口の語りに《蝶々夫人》への誤解や無理解が見つからないかと耳を凝らしたが、どこにも見つからず、私自身の理解も深まる立派な語りだった。口調も心地よかった。

見事だったのは、昨年、米ジョージア州のフェスティバルでも、このオペラのタイトルロールを歌った迫田美帆(ソプラノ)の蝶々さんだった。持ち前の叙情的な声を自然に響かせて、力強く歌うべき場面はかなり力強いが、力みがまったくなく自然な響きが維持されている。それは以前から迫田の持ち味だが、さらに進化していた。また、ピアニッシモのコントロールに弱点があったが、以前より制御が行き届くようになっていた。

これはすなわち、蝶々さんの真情が醸し出される土台が整ったということである。人物の心の動きは歌が音楽的に整ってはじめてにじみ出る、という意味で、迫田の蝶々さんには泣かされた。

シャープレスを歌ったのはローマで研鑽を積んだ村松恒矢(バリトン)で、もう少し声にボリュームが出るといいが、スタイリッシュな歌唱には好感が持てた。石井基幾もピンカートンでは持ち味が発揮されていたように思う。 林眞暎(メゾ・ソプラノ)のスズキも健闘したが、もう少し叙情性があるとなおいい。ピアノはコーチング・ファカルティの古藤田みゆき。1台のピアノによる演奏とは思えないほど、色彩豊かで雄弁な演奏だった。

基本的に聴き応えがあったアリアと重唱

第2夜の前半は、修了生に一部ファカルティが加わって、アリアや重唱が披露された。先頭はイタリアでのオペラ出演も多い林眞暎がドニゼッティ《ラ・ファヴォリータ》から「ああ、私のフェルナンド」を歌った。

深い声によい艶が出ているとは思う。しかし、地声と遠い声であるのが気になる。声を重くつくって響かせるあまり、スタイルが崩れるのである。重い響きの凄みはあるが、ドニゼッティのスタイルからは少々はみ出している。いまの艶を活かしつつ、もう少し自然に声をつくってはどうだろうか。

続いては、石井基幾が同じドニゼッティの《ランメルモールのルチア》から「我が祖先の墓よ」を。やはり昨日と同様、声が広がって芯が失われ、ドニゼッティに不可欠な明確なラインが描けない。昨年のいまごろのほうがよかったが、いまならそこに戻るのも難しくはあるまい。大器なので謙虚に課題を克服してほしい。

以下はヴェルディ。《オテッロ》の「柳の歌~アヴェ・マリア」は、やはり迫田美帆が絶品で、改善されたピアニッシモは、この曲でいっそう活かされた。自然な声で曲が自然に造形され、心に染み入る。土屋優子は《マクベス》から「勝利の日に~来たれ、急いで」。やはりフォルテの響きは圧巻だが、このアリアでヴェルディは、マクベス夫人が野望を抱く異常な心理を、複雑に滲ませることを求めている。音量を制御すべきところは制御し、その部分の表現を磨いてほしい。

《リゴレット》からジルダの「慕わしき人の名は」を歌ったのは、昨年、イタリアのレオンカヴァッロ国際コンクールで第2位(最高位)を獲得した小寺彩音(ソプラノ)。2019年のアカデミー公演《フィガロの結婚》ですばらしいスザンナを歌って以後、スランプもあったが、持ち前の粘り強さで克服している。旋律が洗練され、低音域から声質を変化させずに超高音まで上昇させる。大きな飛躍を予感させた。

同じジルダを歌い、ファカルティでリゴレット役の増原英也を相手に二重唱を聴かせたのは保科瑠衣(ソプラノ)。たしかな歌だが、ロマン主義オペラに求められる量感には少し欠ける。それも当然で、保科は日ごろイタリア各地でバロック音楽や、あるいはモーツァルトなどを歌っている。

18世紀の作品の魅力を見事に蘇らせる彼女の鮮やかな歌唱を知っているだけに、そういう曲を歌わせてあげたかった。そうすればこのアカデミーの幅と深さが、聴衆にもっと伝わることになったと思うのだが。

ピアノは《オテッロ》と《マクベス》が前田美恵子で、ほかは横山希。横山はオペラティックなよい伴奏だった。

圧巻のサッバティーニのもと見事なアンサンブル

そして第2夜の後半は、ヴェルディ《ファルスタッフ》の第3幕第2場だった。古藤田みゆきのピアノ伴奏による演奏会形式で、サッバティーニがみずからファルスタッフ役を歌ったが、その声力と音楽性、カリスマ性にあらためて脱帽であった。

声も役づくりも堂に入ったファルスタッフで、自身が中心になってアンサンブルも支える。指揮者が置かれず、古藤田が多彩な音色のピアノでリードした面もあるが、サッバティーニには、歌いながら指揮棒を振らずに全体を統率する力がある。最後のフーガでは全員の声が見事に溶け合った。

アカデミーの現役生と修了生による少人数の合唱が、規模が大きな合唱に引けをとらないほど機能したことも、指摘しておく必要があるだろう。

ここにだけ登場した修了生に言及すると、フェントンの髙畠伸吾(テノール)は素直な声でリリックに歌い上げ、ナンネッタの熊田祥子(ソプラノ)は、ヴェルディが書いたもっとも繊細なソプラノの役を、細部まで繊細に表現した。メグの春山暁子(メゾ・ソプラノ)もたしかな歌唱でアンサンブルを支えた。ピスト―ラの片山将司(バス)も、リッカルド・ムーティと共演を重ねるだけのことはあり、ノーブルな表現だった。