サントリーホール チェンバーミュージック・ガーデン 2023

クロンベルク・アカデミー日本ツアー~世界の若きソリストと第一線の指導者たち

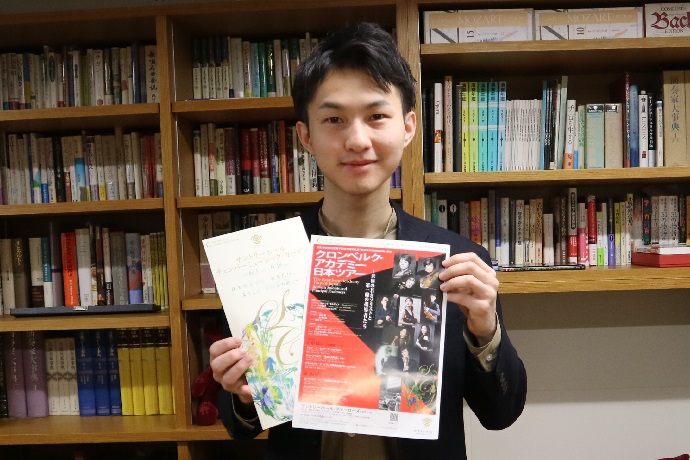

大江 馨(ヴァイオリン) インタビュー

2019年にレオポルト・モーツァルト国際コンクール第3位や、アントン・ルービンシュタイン国際コンクール第2位など、難関で相次いで入賞を果たしたヴァイオリニストの大江馨。さらに23年からは神奈川フィルハーモニー管弦楽団のコンサートマスターにも就任し、今や世界的な若手の一人として多くの期待と注目を集めていることは周知の通りだ。そんな彼が、日本の大学を卒業した後に研鑽を積んだドイツのクロンベルク・アカデミーの恩師や卒業生、在校生らと共に日本ツアーを行うことが決定した。サントリーホールではブルーローズ(小ホール)で3つの公演を行う彼に、クロンベルクの音楽教育の魅力や、チェンバーミュージック・ガーデン(CMG)公演に向けた抱負などをたっぷりと語ってもらった。

大江さんがクロンベルクに留学されたのは2015年から19年にかけてでしたね。そのきっかけを教えてください。

日本で師事していた堀正文先生(NHK交響楽団元ソロ・コンサートマスター)から一日も早く留学した方がいいと言われていて、先生が留学し、演奏家としても活躍されたヨーロッパに漠然とした憧れを抱いていました。

そんな時、同じく私の恩師で、ヨーロッパ音楽教育界の第一人者として知られる堀米ゆず子先生にアドヴァイスをいただく機会があり、クロンベルクを薦めてくださったのです。それですぐにクロンベルクに連絡をとったところ、このアカデミーの教授の一人であるクリスティアン・テツラフ先生がちょうど日本で公演を行う(パーヴォ・ヤルヴィ指揮ドイツ・カンマーフィルハーモニー管弦楽団と共演したブラームスの協奏曲)から、聴きに行ってレッスンも受けてみたらどうだということになりました。

当時のテツラフの印象や、その後長く続くことになる師弟関係はいかがでしたか。

先生の演奏をきちんと聴いたのはそれが初めてに近かったのですが、心の底から衝撃を受けまして。その後、初めてお会いした時も忙しいのに温かく迎えていただいて、留学をすぐに決意しました。先生のレッスンは楽譜の細部まで読み込むアカデミックな視点をベースに、一音一音をただ並べるのではなく、言葉のようなイントネーションや意味を見出すことを徹底的に教えられました。だからこそ、先生の演奏はアカデミック一辺倒でなく、作品や作曲家への愛にあふれ、喋るような自然な語り口なのだと思います。

レッスンでも常に私たちをそんな温かいまなざしで見守り、卒業後もいまだに気にかけてくださって。彼の公演を聴きに行くと、開演15分前なのに携帯に電話をかけてきて、私が楽器を持ってきているなら楽屋で預かってあげると言ってくれるのですよ(笑)。私はあんなに優しい方を他に知りません。

クロンベルクの教授陣は、テツラフ以外にも、ギドン・クレーメル(ヴァイオリン)、スティーヴン・イッサーリス(チェロ)、アンドラーシュ・シフ(ピアノ)など錚々たる巨匠が並んでいます。

どのレッスンも素晴らしかったですが、特に印象に残っているのがクレーメル先生ですね。彼のレッスンには、当時在籍していた生徒25名のほとんど全員が参加して、一人一人の演奏に私たちも意見を述べることが求められました。先生はそうした声をすべて踏まえた上で、最後に自分の考えを的確な形で伝えるという流れで、上から目線ではない対話重視の教育スタイルに大変感銘を受けました。

そうした中で思い出したのが、日本にいた頃に桐朋学園大学のソリスト・ディプロマ・コースに通う傍ら、慶應義塾大学の法学部政治学科で学んだ政治思想史。答えの出ないものを根本から議論して分析する政治思想は楽譜の読み方に通じるものがありましたし、当時師事した堤林剣先生(現法学部長)のゼミナールも民主主義と対話を重視するアカデミックなサロンでした。クレーメル先生も、堤林先生も、もしかしたら存在しないのかもしれない真実を可能な限りの方法を探りながら真摯に追い求めてゆく。そんな恩師たちに恵まれて本当に幸せだったと思います。

クロンベルクの学生は全体で25名というと非常に少人数ですね。

現在はピアノ科も新たに創設されたので、30名前後になっているようです。同級生たちとは練習やレッスンだけでなく、食事なども一緒で家族のように濃密な時間を過ごせました。食事は自炊が多く、学生の出身地が多彩なこともあり、食べたことのない国の名物を沢山味わえたのが嬉しかったですね。その中で特に美味しかったのがタコス。スペイン出身のパブロ・フェランデス君というチェリストが作ってくれたのが絶品でしたね。彼によると肝はサルサソースで、トマトと生のチリソースをミキサーにかけるだけなのですが、日本に帰ってきてから自分で作ってみてもなかなか再現できなくて。もしかすると記憶が誇張された思い出補正なのかもしれませんが、現在は数か月に一度ずつ開催するホーム・パーティーで必ずタコスを作ってゲストに振る舞うことで、普及に勤しんでいるところです。ちなみに、今回の日本ツアーで共演するヴィオラのサラ・フェランデスさんはパブロの妹なので、会えたら彼女伝手にコツを聞いてみるかもしれません(笑)。

出演者の話題が出ましたので、サントリーホールのCMG公演について。クロンベルクの同級生だったヴァイオリンの毛利文香さんや、先輩にあたるチェロの宮田大さんたちと共演する6月15日の公演では、シェーンベルク「浄夜」とドヴォルジャークのピアノ五重奏曲第2番を演奏されます。

「浄夜」はクロンベルクで一度弾いたことがあって、その時は2019年のチャイコフスキー国際コンクールで第2位に入賞したマルク・ブシュコフ君たちとの共演でした。今回のメンバーとはいずれも初共演ですが、男女の揺れ動く想いを描いたこの傑作を、私は今後人生で30回くらいは弾きたいと思っているので、今回も含め、演奏の度に少しずつ解釈を深めていきたいです。

ドヴォルジャークは、2020年に協奏曲や小品を集めたCDを発表した大好きな作曲家。故郷のボヘミアを愛した彼の音楽は、聴き手を故郷に帰りたいという郷愁に包む作風が魅力だと思います。今回はその飾らない人間性やあふれんばかりの愛を伝えられるように、変に格好をつけず、ありのままの自分を表現できたらと思います。

ヴィオラの今井信子さんやチェロのフランス・ヘルメルソン氏と共演される17日は、モーツァルトのピアノ四重奏曲第2番と、ブラームスの弦楽六重奏曲第2番に出演予定ですね。

モーツァルトは誕生日が同じ(1月27日)ということもあり、昔から親近感のある作曲家でした。でも、これまでの人生で一度も自分で納得できる演奏ができたことはなく、やればやるほど、どこかに課題が残る難しさがあります。この第2番を人前で演奏するのは今回が初めてですが、まずはこの作品の魅力である転がるように移り変わる煌びやかさを自分自身がフレッシュな感覚で楽しみたいと思います。

ブラームスの第2番は、私がクロンベルクに留学した直後にテツラフ先生と初めて一緒に弾いた作品なので、今回の演目で一番思い入れが深いです。その時は先生がファーストで、私がセカンドだったのですが、今回も私はセカンド。ファーストは毛利さんが担当します。彼女は桐朋時代から一緒に授業を受けていて、慶應にも私の一学年下で入学してきたので縁が深くて。さらに、お互い知らずにヨーロッパへ渡ったら、またもやクロンベルクで再会してびっくりという(笑)。そうした楽しい思い出も振り返りながら、この曲の魅力である甘美さや滋味深さをたっぷりとお届けしたいと思います。

そして18日の「CMGフィナーレ 2023」。ここでは、元東京クヮルテットでヴァイオリンの原田幸一郎さんと池田菊衛さん、ヴィオラの磯村和英さん、そして、ヴァイオリンの渡辺玲子さん、ハープの吉野直子さんなども参加され、まさに一期一会の大団円になりそうです。

全員神様のようなレジェンドなので、今から緊張しています。そんな方々と同じ舞台に出られるのは本当に夢のようです。私は、メンデルスゾーンの八重奏曲の抜粋(第3~4楽章)に出演します。メンバーは私たちクロンベルクのメンバーに、渡辺さんと葵トリオが加わる形となります。

吉野直子(ハープ) ©Akira Muto

大江さんがサントリーホールに初出演されたのが2014年。以来、何度も出演を重ねてこられましたが、弾き手として、聴き手としての印象を教えてください。

ロビーや、そこに着くまでの道のりもゴージャスなので、聴きに来るだけでも毎回気持ちが高まります。クラシック音楽のホールといえばサントリーホールと言えるような殿堂ですよね。演奏家として楽屋口の扉を初めてくぐった時に今までにないくらいテンションが上がったことをよく覚えています。聴き手として憧れ続けてきた名演奏家の皆さんは、ここを出入りしていたんだなぁと。そうした中で特に印象に残っているのが、15年に出演した「成人の日のコンサート」。チェロの岡本侑也君との共演で、私も、彼も20歳でした。ヘンデルのパッサカリア(ハルヴォルセン作曲)を弾いたのですが、自分もこんなに大きく立派なホールで弾ける日が来たんだなと感動したものでした。

今回のクロンベルク・アカデミーの公演後、サントリーホールでやってみたい演奏会はありますか。

私は今年から神奈川フィルのコンサートマスターに就任したこともあり、今一番興味があるのがオーケストラです。最近JNO(ジャパン・ナショナル・オーケストラ)のツアーでホールを転々として演奏する中で強く実感しているのが、オーケストラの演奏がホールの音響によって大きく変わること。この点、弾き手としては、サントリーホールで演奏した時が上手くいくのです。当たり前の話かもしれませんが、良いホールが良い音楽を育むことがよくわかりました。

オーケストラに興味が出たのは、ドイツに留学してレッスンなどで演奏機会が増えてからですね。また、留学の合間に帰国した時に篠崎史紀さん(NHK交響楽団特別コンサートマスター)の楽団や音楽祭に呼んでいただいたり、東京・春・音楽祭のオーケストラに参加できたりしたことで、ソロでは味わえなかったスケールの音楽表現に強く惹かれるようになっていきました。

神奈川フィルは、経験の浅い私が言えた立場ではありませんが、若手とヴェテランのバランスがとても良い形で取れていると思います。私の経験不足から周りにアドヴァイスを求めると、皆さん快く教えてくださるのも本当にありがたいですね。練習や本番の雰囲気も和気藹々としていますし、2022年から音楽監督に就任された沼尻竜典さんとの新しいシーズンも始まります。私としては、そうした変革期の中で少しでもいい演奏ができるよう、これまで育てていただいた神奈川フィルの皆さんへの恩返しができように頑張りたいと思います。そのためにも、これまでと同じようにその時々の流れと興味に任せて色々な経験を積んでいきたいですね。

最後に、今回の公演を聴きにいらっしゃる方々や、サントリーホール チェンバーミュージック・ガーデンのファンの皆さんにメッセージをお願いします。

このチェンバーミュージック・ガーデンには毎回素晴らしい奏者が集まって演奏していて、私も長年聴き手として多くの感銘や示唆を得てきました。

そこに今回参加できることは本当に光栄ですし、楽しみでなりません。出演者は個性豊かな面々ばかりですが、教授陣も、在校生も、卒業生も、クロンベルクに在席する中で培われた濃密な一体感を持ち併せています。そんな家族のような繋がりから生まれる楽しさと喜びにあふれた演奏をぜひ聴きにいらしてください!

-

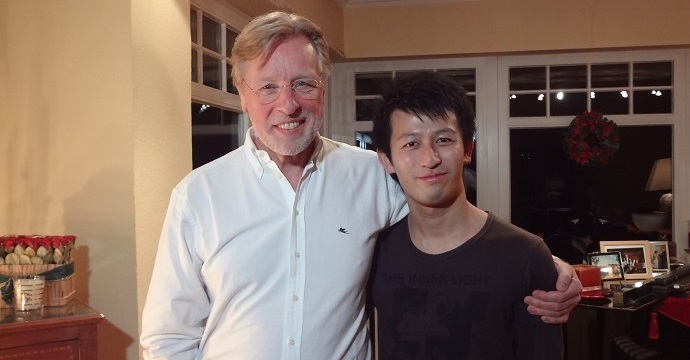

クリスティアン・テツラフ(ヴァイオリン)と大江馨(ヴァイオリン)

©Kronberg Academy -

クロンベルク・アカデミー・フェスティバルより