サントリーホール チェンバーミュージック・ガーデン(CMG)

プレシャス 1 pm Vol. 2 ハープと笙の特別な出会い

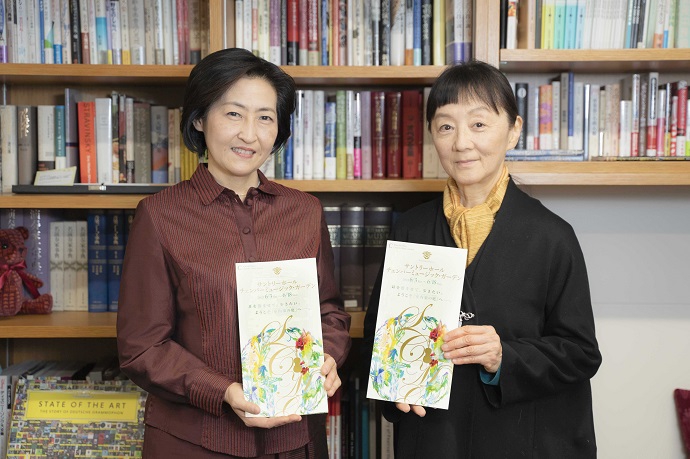

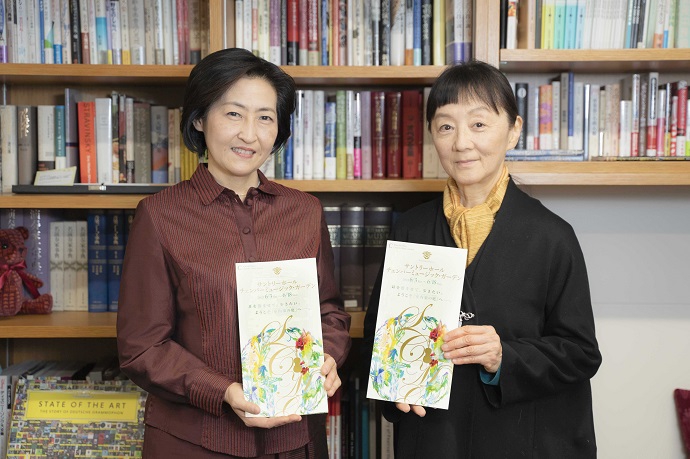

吉野直子(ハープ) & 宮田まゆみ(笙) インタビュー

ハープは西洋の楽器、笙(しょう)は東洋の楽器だが、どちらも1,000年を優に超える長い歴史を持つという共通点がある。それぞれの楽器のトップランナーである吉野直子と宮田まゆみは、これまでも度々、ハープと笙のデュオ・リサイタルを行ってきた。6月8日に開催されるチェンバーミュージック・ガーデン(以下CMG)『プレシャス 1 pm Vol. 2 ハープと笙の特別な出会い』では、フランス音楽とコンテポラリー・ミュージックに雅楽も織り交ぜたバラエティに富むプログラムで、私たちを洋の東西や時空を超えた世界へと誘ってくれるだろう。演奏会を前に、ふたりの出会いから作品の聴きどころまで、吉野と宮田に語ってもらった。

おふたりの出会いはどのようなものだったのでしょうか?

宮田まゆみ 1994年に彩の国さいたま芸術劇場で諸井誠さんの『源氏の四季』より「源氏断章」という作品を演奏したのが、私たちの初共演です。初共演以前にも婦人誌の鼎談企画で、フルートの工藤重典さんを交えてお話ししたことはありましたが、一緒に演奏したのは諸井さんの作品が初めてでしたね。

吉野直子 宮田さんのお名前は初めてお会いする前から、細川俊夫さんの『うつろひ』の初演者として存じておりました。『うつろひ』はハープと笙のための重要なレパートリーですから。

これまでも吉野さんと宮田さんは全国各地のホールでハープと笙のデュオ・リサイタルを行われてきました。おふたりで一緒に演奏会を行うアイデアはどのように生まれたのでしょう?

宮田 私が2003年に奈良県橿原市のホールで笙の演奏会をすることになり、権代敦彦さんに『思西』という笙とハープのための作品を書いていただきました。その初演で吉野さんと共演したのが、ふたりで演奏会を始めるきっかけになったと思います。

吉野 奈良での共演の前にも、2001年にJTアートホールで私が演奏会を企画させていただいた際、徳山美奈子さんの『ファンタジア』という笙とハープのための作品を宮田さんと演奏しています。その演奏会では、吉松隆さんにも笙と尺八とハープのための『夢ゆららに』という作品を書いていただきました。このように、お互いの演奏会に招き合うかたちで共演を重ね、次第に意気投合していきました。

ロンドン生まれ。第9回イスラエル国際ハープコンクールに参加者中最年少の17歳で優勝。ベルリン・フィル、イスラエル・フィル、フィラデルフィア管、小澤征爾、メータ、クレーメル、パユなど、国内外の主要オーケストラ、指揮者、ソリストと数多く共演を重ねている。また、ハープの新作にも意欲的に取り組み、武満徹『そして、それが風であることを知った』、細川俊夫『ハープ協奏曲』など初演した作品は数多い。CD録音も活発に行っており、2016年からは自主レーベルのグラツィオーソ(grazioso)による新たな録音プロジェクトを開始。最新盤は『ハープ・リサイタル~Intermezzo~』。21年度毎日芸術賞特別賞受賞。

おふたりが初めてハープ、笙と一緒に演奏したとき、それぞれの楽器にどのような印象を持たれましたか?

吉野 ハープはフルートと共演する機会が多いのですが、同じ息を使う楽器でも、フルートと笙とでは、一緒に演奏していて受ける印象が大きく異なります。笙と初めて一緒に演奏したときには、どんな音楽になるのだろうとワクワクしたのを覚えています。

笙との共演では、時間の流れ方が普段演奏しているレパートリーとは違うような気がしましたし、定められた拍を超えた世界があるようにも感じました。笙が作り出す宇宙のような空間のなかに、ハープが飛び込んでいくような感覚です。宮田さんはそうした広がりのある世界を創り出しながら、細かなリズム、テンポにも気を配ってくださるので、アンサンブルをスムーズに進めることができます。

宮田 私が初めてハープと一緒に演奏したのは、1986年に原美術館で行われた演奏会で、長澤真澄さんとの共演でした。そのときに初演したのがCMGでも演奏する細川俊夫さんの『うつろひ』です。ハープと一緒に演奏していてなにより感じることは響きの心地よさです。西洋の楽器と一緒に演奏していると、ときに身体的な抵抗を感じることもあるのですが、ハープと共演しているときにはそうした抵抗はなく、ふたつの楽器の響きが溶け合っているように思います。

東洋の伝統楽器「笙」を国際的に広めた第一人者。古典雅楽はもとより、武満徹、J. ケージ、H. ラッヘンマン、細川俊夫など現代作品の初演も多数。プレヴィン、アシュケナージ、小澤征爾、ニューヨーク・フィル、BBC響、ベルリン・ドイツ響、リヨン国立管、チェコ・フィルなど国内外の主要オーケストラや指揮者と数多く共演。ザルツブルク、ウィーン、ルツェルン、シュレースヴィヒホルシュタイン、パリの秋、タングルウッドなど各国の音楽祭への参加、ウィーン、パリ、アムステルダム、ミラノ、ニューヨークなどでのリサイタルと幅広く活躍。

今回のCMGのプログラムは、フォーレ、ドビュッシー、サティといったフランスの作曲家の名曲にコンテンポラリーの作品が組み合わされています。プログラムのコンセプトはどういったものなのでしょうか?

吉野 CMGにいらっしゃるお客様のなかには、笙やハープに初めて触れる方もいらっしゃるかと思うので、誰もが耳にしたことのある作品を選ぶということを一番に考えてプログラムを組みました。演奏会の冒頭にハープのソロで演奏するサティの『グノシエンヌ』は、古代ギリシャの遺跡に佇んでいるかのような感覚を抱く作品です。クラシック音楽の限られた時代にとどまらず、さまざまな時代を自由に行き来するようなプログラムなので、その始まりにサティはふさわしいと思い選びました。この作品を聴きながら時空を超えていくようなイメージを持っていただけたら嬉しいです。

宮田 気軽にいらしていただけるお昼のコンサートには、今回演奏するフォーレの「パヴァーヌ」やドビュッシーの『小組曲』の「小舟にて」のような親しみやすい作品がふさわしいと思っています。夜のリサイタルではもう少し尖ったプログラムを組むこともありますが、CMGでは昼のリラックスした演奏会であることを意識して、遊びの感じられる選曲を心掛けました。コンテンポラリーの作品でも、川上統さんの『櫛海月(くしくらげ)』のような楽しい作品を選んでいます。

今回の演奏会では雅楽古典曲「黄鐘調(おうしきちょう)調子」も演奏されますが、この作品の聴きどころを教えてください。

宮田 「黄鐘調」は現存する雅楽(中国系の唐楽)の6種の調子のうちのひとつです。こうした調子は舞台が始まるときにプレリュードとして演奏されるほか、舞人の入退場の際にも演奏されます。それぞれの調子には結びつく季節があり、「黄鐘調」は夏の調子ですので、初夏に行われるCMGにはこの「黄鐘調」を選びました。全体は16の句からなり、全てを演奏すると20分から25分くらいかかりますが、今回は初夏にふさわしい句やとりわけ美しい句を織り交ぜながら、5分ほどのバージョンを聴いていただきます。

奈良時代以前に大陸から日本に入ってきた当初は仏教の儀式や宮廷の宴などで演奏されていた雅楽ですが、平安時代になると貴族たちが自分たちの邸宅の庭や池で雅楽を楽しむようになりました。貴族たちが庭で室内楽を楽しむ様子は『源氏物語』にも描かれています。それはまさに「チェンバーミュージック・ガーデン」です。そうした情景をイメージしながら、「黄鐘調」の爽やかな初夏の響きを楽しんでいただけたらと思います。

細川俊夫さんの『うつろひ』は、笙とハープのデュオの重要なレパートリーだと伺いましたが、どのような特徴を持った作品なのでしょうか?

宮田 『うつろひ』の楽譜は緻密に書かれていて、息の配分などもフィボナッチ数列に基づいて決められています。舞台の中央前方にハープが置かれ、笙がその周りを移動しながら演奏します。半円を描く笙の動きは1日の時間の流れを表していて、笙が舞台の中央奥に立つと正午になります。昼寝をして夢を見ているかのような感覚を抱かせる作品です。

吉野 細川さんの作品のなかでも『うつろひ』は特別な存在だと思います。『うつろひ』には、細川さんのほかの作品に聴かれる危機的な和音や響きの葛藤のようなものがなく、白昼夢のような穏やかな時間が流れていきます。

宮田 細川さんは、『うつろひ』のほかにはこういった作品を書いていらっしゃらないですよね。私は『うつろひ』を練習していると、だんだんと眠くなってくることがあるんです。雅楽の古典を練習していても同じように頭がぼーっとしてくることがあります。音楽が催眠術のような効果をもたらしているのかもしれません。

吉野 『うつろひ』の演奏中、私は宮田さんに背を向けていて、その姿をほとんど見ることができないので、互いの存在を感じながら演奏します。音楽の流れは細かく決められていて、非常に精密な曲なのですが、実際に聴こえてくるものは果てしない時間を感じさせる不思議な魅力を持った作品です。繰り返し演奏していても、その度に違うものになって、いつも初めて演奏しているかのように錯覚してしまいます。

川上統さんの『櫛海月』は、宮田さんと吉野さんのおふたりが初演された作品です。川上さんは生き物をテーマにしたユニークな作品を数多く書いている作曲家ですが、川上さんに作品を委嘱されたのにはどういった背景があったのでしょうか?

宮田 笙は音域が狭く、演奏できる音階にも限りがあるのですが、川上さんの笙の作品を演奏していると、この楽器からどうしてこんなに多彩な表現を引き出すことができるのかといつも驚かされます。それで、2016年に吉野さんをゲストにお迎えして演奏会を行った際に、川上さんなら笙とハープで面白い響きを作り出してくださるだろうと、新曲を委嘱したのです。そのとき書かれたのがこの『櫛海月』です。

吉野 『櫛海月』はくらげが水中でダンスをしているような、本当に遊び心がある作品です。『うつろひ』とは対照的に、思わず身体が動きだしてしまうような音楽なので、ふたつの作品のコントラストをぜひ楽しんでいただきたいですね。

2017年6月17日 小金井 宮地楽器ホール

「吉野直子&宮田まゆみ デュオ・コンサート」にて

©横田敦史/小金井 宮地楽器ホール

ロベルト・HP・プラッツさんの『線香花火』も宮田さんのために書かれた作品です。

宮田 この作品は、プラッツさんが秋吉台の音楽祭に参加した際に、日本の家庭で体験した線香花火にインスピレーションを得て書かれた作品です。プラッツさんは笙のほかにも、ピアノやアルトフルートなど、さまざまな楽器のために『線香花火』を書いていますが、最初に作曲されたのは1997年の笙のための『線香花火』でした。私が委嘱したわけではなく、線香花火に感動したプラッツさんが自分から笙のために書いてくださったのです。2分半ほどの短い作品ですが、線香花火に火がついて、チリチリと燃え、最後に先端がぽとりと落ちる様子が巧みに描かれています。

コンテンポラリー・ミュージックにまだ馴染みのないお客様へ向けて、聴き方、楽しみ方のヒントなどがあれば教えてください。

吉野 コンテンポラリー・ミュージックにもさまざまな作品があるので、全てのコンテンポラリー・ミュージックを受け入れる必要はありませんし、まずは感性に合う、自分が面白いと思った作品を楽しむことが大切だと思います。先入観を持たずに、オープンな気持ちで聴くことで、皆さんもお気に入りの音楽に出会えるはずです。

宮田 今日では雅楽は古典になっていますが、奈良時代や平安時代の人々にとっては最先端の音楽でした。『源氏物語』のなかでも雅楽に対して「いまめく」(モダンな)という言葉が使われていて、貴族たちは雅楽の持つ新しさや異国情緒を楽しんでいました。それが長い時間をかけて古典になっていったのです。

コンテンポラリーの作品のなかには、最初は難しいなと思うものもあります。それでも何日も、何ヶ月も繰り返し練習していくなかで、少しずつ作品の面白さがわかってきます。コンテンポラリー・ミュージックも雅楽も、あまり考え過ぎず、成り立ちなどは一旦忘れて、響きやリズムの面白さをシンプルな気持ちで楽しむのが良いのではないでしょうか。