新型コロナウイルスの流行がまだ続く中、おかげ様で2023年もチェンバーミュージック・ガーデン(CMG)開催に向けて準備を進めております。

室内楽の様々な魅力をお伝えするこの「ガーデン」では、毎年、少しずつ趣向を変えて、室内楽の豊かな彩りをご紹介しておりますが、2023年もまた違った色彩の花々が咲き誇るだろうと想像しております。

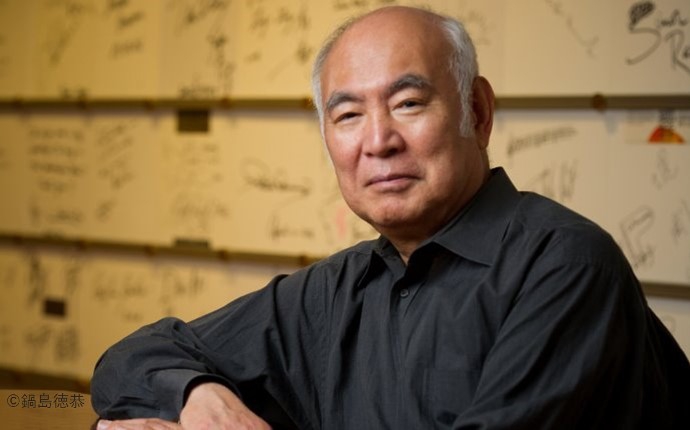

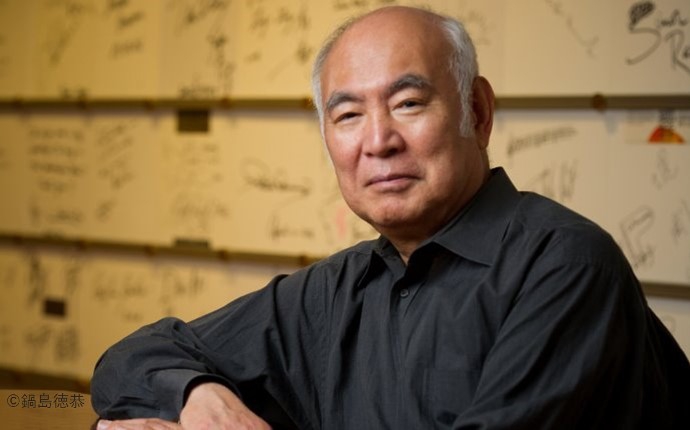

恒例の「堤 剛プロデュース」は<チェロで世界を巡る>コンサート

これまでの「堤 剛プロデュース」とは趣向を変えて、2023年はハープの吉野直子さんとピアノの須関裕子さんをお招きして、<チェロで世界を巡る>というテーマでプログラムを組んでみました。これまでの「プロデュース」ではチェロという楽器の魅力を前面に押し出し、そこに他の楽器も組み合わせて音楽を紹介して行こうと考えていました。しかし、2023年ではハープとピアノというふたつの楽器との共演のなかで、チェロのための音楽が生まれて来たその風景へ、皆さんをご案内します。

まず、チェロの小品には素晴らしい作品がたくさんあります。前々からそうした作品を集めて演奏してみたいと思っていましたが、最近、私自身がステージ上でちょっとお話しをしながら、そういったチェロ曲を集めたコンサートを行ったところ、とても評判が良かったのです。チェロという楽器を身近に感じられたという御意見も頂いたので、それをさらに発展させて、「堤 剛プロデュース 2023」のプログラムを考えてみました。

第1部ではハープの吉野直子さんと久しぶりに共演させて頂くのですが、そこではシューベルトの「アルペッジョーネ・ソナタ」、カザルスの「パストラル」、グラナドスの「間奏曲(オペラ『ゴイェスカス』より)」、ドビュッシーの「亜麻色の髪の乙女(前奏曲集第1巻より)」という作品を演奏します。ヨーロッパ:オーストリア、カタロニア、スペイン、フランスという国々の作品です。ヨーロッパとひとくくりにすることが難しいほど、それぞれの国によって音楽の色彩は変わります。もちろん時代もロマン派初期から20世紀初頭までと幅広い時代の作品となります。チェリストにとってはカタロニアに生まれたカザルスの存在はとても重要な訳ですが、カザルスの書いた小品の数々も忘れられない魅力を持っています。演奏されることも最近は少なくなって来ているかもしれないのですが、それらの作品を忘れずに演奏して行きたいです。

第2部ではピアノの須関裕子さんと共に、シューマンの「民謡風の5つの小品」、ドヴォルジャークの「ロンド」、ラヴェルの「ハバネラ形式の小品」、そしてピアソラの「ル・グラン・タンゴ」を演奏します。ここではヨーロッパと南米の作品が組み合わされています。これまでの私の演奏経験のなかで、残念ながらアルゼンチンを訪問することはなかったのですが、ロシアの巨匠ロストロポーヴィチのために書かれたこの作品は、最近は数多くのチェリストが取り上げています。またラヴェルの「ハバネラ」はその音楽の起源がキューバであり、中南米とヨーロッパの深いつながりも感じることができる作品だと思います。世界一周とまでは行きませんが、チェロによる世界旅行をご一緒に楽しんでいただければ嬉しいです。

ベートーヴェン・サイクルにはイギリスを代表するエリアス弦楽四重奏団が登場

毎年ベートーヴェンの弦楽四重奏曲を全曲演奏する企画がある音楽祭というのは世界的に見てもほとんど無いようで、活動を続けている世界の弦楽四重奏団は、このチェンバーミュージック・ガーデンの噂をどこからか聞いて、いつかは自分たちもそこで演奏したいと思っているようです。そんな中で、2023年はイギリスを本拠地にして活動しているエリアス弦楽四重奏団を招きます。彼らはベートーヴェンを常に積極的に取り上げているグループで、イギリスから弦楽四重奏団を招くのも、このガーデンでは初めてとなりますので、期待が高まります。

今回の「エリアス弦楽四重奏団 ベートーヴェン・サイクル」は全6回で全曲を演奏するというプログラミングですが、エリアス弦楽四重奏団として特にこだわっている点が「第13番」です。いわゆる「大フーガ付」として知られている「第13番」を、ベートーヴェンの最初のプラン通りに最後に「大フーガ付」で演奏するケースと、新しいフィナーレ楽章である「アレグロ」で演奏するケースと、つまり「第13番」を2回演奏するというプログラムにしている点です。その2種類の「第13番」がどんな風に違って聴こえるのか、というところがとても興味深いですね。全6回にお付き合い下さっている方もたくさんいらっしゃるので、ぜひ、その違いを体験して頂きたいと思います。ちなみに「大フーガ付」の「第13番」が全曲演奏の最後に置かれています。

本当に<プレシャス>な午後の60分

人気の「プレシャス1 pm」は3つのコンサートを予定しています。休憩を挟まない午後の短いコンサート、トーク付きの気軽なコンサートではありますが、2023年は比較的どっしりした中味の濃い公演になりそうな予感がします。

まずVol. 1は「青春ブラームス」として、若い世代の3人がブラームスの傑作を演奏してくれます。ヴァイオリンの中村太地さん、チェロの辻󠄀本玲さん、ピアノの佐藤卓史さんという3人は、若手ながらすでにそれぞれのジャンルで活躍されている期待の演奏家で、トリオとして青山音楽賞バロックザール賞を受賞されています。ブラームスの「ピアノ三重奏曲第1番」がメインとなりますが、その前にクララ・シューマンの「ピアノ三重奏曲」の第1楽章などを置いて、若きブラームスを取り巻く人間関係も浮き彫りにしようというアイディアが興味深いです。

Vol. 2はハープの吉野直子さんと笙の宮田まゆみさんのおふたりによる「ハープと笙の特別な出会い」です。おふたりはこれまでも共演を重ねられているそうですが、西洋で生まれたハープという楽器と、日本では雅楽にも使われている歴史ある笙という楽器、それぞれの響きの美しさだけでなく、時間と場所を超えた楽器の出会いとして書かれた音楽をお楽しみ頂けるプログラムです。

Vol. 3は「ロシアのチェロ・ソナタ」と題して、私堤剛とピアノの小山実稚恵さんとの共演で、シュニトケとプロコフィエフの書いたチェロ・ソナタをお届けします。シュニトケは難しい作品ですが、小山さんもこの曲目に賛成してくださったので、取り組むことにしました。プロコフィエフのチェロ・ソナタも作曲当時の彼の複雑な心境を反映した部分があり、シュニトケもそうですが、どちらも意味の深さを感じながら演奏している作品です。

辻󠄀本 玲、佐藤卓史 ©Takaaki Hirata

下=Vol. 2 左から 吉野直子 ©Akira Muto、宮田まゆみ

若手を代表する室内楽グループ=葵トリオ。

そして室内楽アカデミーで学ぶ、より若い奏者たちとの共演

常設の若手ピアノ・トリオとして注目を集めている葵トリオの7年間にわたるプロジェクトの第3回目の公演「葵トリオ ピアノ三重奏の世界」は、ベートーヴェンに加え、ドビュッシーとラフマニノフという意外性を持ったプログラムになりました。葵トリオも演奏経験を重ねながら、大きく成長しているグループであり、今後の日本の室内楽の世界を引っ張って行ってくれる存在になっています。

その彼らが、いまサントリーホールの室内楽アカデミーで学ぶ若い演奏家たち(フェロー)と共演したいと言って下さったので、CMG入門コンサート「室内楽のしおり」にて葵トリオとフェローたちによるコンサートを組みました。ピアノ三重奏に始まり、四重奏、五重奏、六重奏と編成を変えたとても面白いプログラムで、成長し続ける若い力を目の当たりにして頂ける機会となると思います。

また、サントリーホール室内楽アカデミーのフェローたちによる「ENJOY! 室内楽アカデミー・フェロー演奏会」も土曜日の午前に期間中2回開催されますので、その情熱に溢れる若者たちの演奏にも注目して頂きたいと思います。

©N. Ikegami

世界的なホルン奏者バボラークによる「個展」

このガーデンにも何度か登場して頂いた世界的ホルン奏者であり、指揮活動なども積極的に行っているラデク・バボラークさんが、2023年には日本の若い管楽器奏者などと共演してくださいます。フルートの瀧本実里さん、オーボエの荒木奏美さんという優れた日本人の管楽器奏者おふたりに加え、日本で活躍するクラリネットのコハーン・イシュトヴァーンさん、そしてバボラークさん推薦のファゴット奏者ミハエラ・シュバチュコヴァーさんを招き、タファネルの「木管五重奏曲」などを演奏します。木管楽器だけのアンサンブルをガーデンのなかで取り上げるのは今回が初めてとなりますし、室内楽アカデミーのフェローと共演するモーツァルトの「ホルン五重奏曲」、とても珍しいパガニーニの「コンチェルティーノ」ではファゴット、ホルンと弦楽合奏という編成で、これも世界的な奏者と若い日本の弦楽器奏者のアンサンブルが実現します。「ラデク・バボラークの個展'23」は、実際に管楽器を学ばれている方も、またバボラークさんの音楽性を愛されている方も、珍しい作品を知りたいという方も、それぞれに興味深いコンサートとなることでしょう。

下=左から 瀧本実里 ©Makoto Kamiya

荒木奏美、コハーン・イシュトヴァーン

ミハエラ・シュパチュコヴァー ©Álfheiður Erla Guðmundsdóttir

「室内楽」か「シンフォニー」か、あるいは?

2023年のCMGのコンサートのなかで、ある意味で最も異色と言って良いコンサートが「ディスカバリー!ナイト〜室内楽なシンフォニー」かもしれません。ピアノの北村朋幹さんが中心となったコンサートですが、ベートーヴェン自身が編曲した彼の「交響曲第2番」のピアノ三重奏版では、ヴァイオリンの郷古廉さん、チェロの横坂源さんとの共演で、交響曲の世界を室内楽で楽しみます。また、ショスタコーヴィチの「交響曲第15番」をピアノ三重奏と13の打楽器のために編曲した版(デレヴィアンコ編)があるそうで、これも滅多に聴くチャンスの無い作品だと思います。そうした所にまで目を光らせている北村さんのセンスの輝きというものに驚かされますし、室内楽とシンフォニー、それぞれの魅力を知ることが出来るコンサートになるでしょう。

また、こちらも恒例となりましたが、サントリーホールが所蔵する19世紀のピアノ<エラール>を使った「エラールの夕べ〜壮年ブラームス」には、ヨーロッパで活躍するヴァイオリンの佐藤俊介さん、日本の古楽の世界を牽引されてきたチェロの鈴木秀美さん、そしてフォルテピアノ奏者として名高いスーアン・チャイさんが登場して、壮年期のブラームスの傑作を届けます。「チェロ・ソナタ第2番」「ヴァイオリン・ソナタ第2番」、そして「ピアノ三重奏曲第3番」という、作品99〜101の3曲の組み合わせを、エラールのピアノ、ガット弦の響きで聴くチャンスも貴重なものです。

下=鈴木秀美 ©K.Miura、スーアン・チャイ ©Marco Borggreve

注目のクロンベルク・アカデミーの日本ツアーが実現

2020年に予定されていたドイツの「クロンベルク・アカデミー日本ツアー」がやっと実現します。2022年度の高松宮殿下記念世界文化賞「若手芸術家奨励制度」に選出されたこのアカデミーは長い歴史を持っておりまして、私も講師として参加した縁のあるアカデミーです。

そもそもはチェリストであったライムント・トレンクラーさんが1993年(カザルスの没後20年)に始めたチェロのアカデミーでした。クロンベルクはドイツの経済都市フランクフルトの近郊の小さな街で、そこでアカデミーを始めるにあたっては、トレンクラーさんがコツコツとその街に住む方々に寄附を募りました。それが次第に発展し、今ではヴァイオリン、ヴィオラ、チェロ、ピアノの4部門があり、世界の有望な若手演奏家がクレーメルなど世界的な音楽家の指導を受けながら、コンサートも行うスタイルで活動を続けています。日本人でもチェロの宮田大さん、ヴァイオリンの毛利文香さん、大江馨さんなどがそのアカデミーで学びました。

今回はクロンベルク・アカデミーの講師であるヴァイオリンのミハエラ・マルティンさん、ヴィオラの今井信子さん、チェロのフランス・ヘルメルソンさんが参加し、そこに、宮田さんなどの卒業生、そして現役の在校生である若い演奏家が参加して、2回のコンサートを行います。世界からクロンベルクにやって来て、そこで室内楽を学ぶ演奏家たちの若い力、そして講師の皆さんの情熱に触れながら、室内楽の深く広い世界を知ることができるはずです。

今井信子 ©Marco Borggreve

フランス・ヘルメルソン ©Franz Hamm

毛利文香 ©Sihoo Kim、宮田 大 ©日本コロムビア

フィナーレは素晴らしい豪華さで

そして、そのクロンベルク・アカデミーの講師、卒業生や在校生の方々、サントリーホール室内楽アカデミーの素晴らしいファカルティの皆さん、吉野直子さん、ヴァイオリンの渡辺玲子さん、葵トリオなども加わる「CMGフィナーレ 2023」では、例年以上に熱い演奏が繰り広げられるでしょう。いつも盛りだくさんのコンサートとなりますが、今回は想像を超えた世界的な共演となりそうです。

ぜひ、2023年の6月はサントリーホール ブルーローズ(小ホール)にお出かけください。

(インタビュー・構成:片桐卓也/音楽ライター)