『Hibiki』Vol.18 2022年8月1日発行

【特集】 「 今、ピアノ愛 」

クラシック音楽、ジャズ、ポップス、ロック、アニメソング……毎日どこかで耳にするピアノの音色。

「憧れ」のピアノは、最もポピュラーなお稽古事でもあり、とても身近な存在です。

甘い思い出や、ほろ苦い記憶と共に、「好きなピアノ曲」を携えて暮らしている人も多いのではないでしょうか。

ピアノを奏でる人、ピアノ曲を創る人。今号では、今を生きる音楽家──小山実稚恵、角野隼斗、有島京、小野田健太のピアノに寄せる想いをお届けします。

♪ ピアニストへの道

親しみ深くあたたかく、包み込まれるような音。激しく胸を掻き立てる響き。

重たい低音からキラキラ輝くような高音まで織り成して、ピアノは様々な音色、表現で人の感情を揺さぶります。

ピアニストは、どんな想いでピアノに向かっているのでしょう? どのような道のりを経て、ピアニストになるのでしょうか?

新世代のふたりのピアニスト、角野隼斗さんと有島京さんに聞いてみました。

◆ 角野隼斗 Hayato Sumino

「ピアノは自分の身体の一部という感覚です。喋るときにジェスチャーをするのと同じように、自然に、身体の延長としてピアノがあります」

と話す角野隼斗さんは、2018年、東京大学大学院在学中に国内最大級のピアノコンクールで特級グランプリを受賞、ピアニストとしての演奏活動を始めました。それ以前からYouTubeに自身のチャンネルを持ち、様々なピアノ曲をアレンジしながら即興演奏する姿を配信、既に数十万人もの人々の心を掴んでいました。サントリーホールをはじめ全国各地でのソロ・リサイタル、自作のピアノソナタを含むファーストアルバム制作、国内外の演奏家やオーケストラとの数々の共演。昨秋挑んだショパン国際ピアノコンクールでも、注目を集めました。

ほんの数年前は、「工学系の研究者を目指すか、音楽をどういう形で続けられるかと道を迷っていた」そうですが、今、国内外で演奏活動に飛び回り、ピアノ漬けの日々を満喫していると言います。

1995年生まれ。ピティナ・ピアノコンペティション特級グランプリ受賞。フランス国立音響音楽研究所にて半年間、音楽情報処理の研究に従事。Cateen(かてぃん)名義で活動するYouTubeチャンネルは登録者数100万人超。CASIO電子楽器アンバサダー、スタインウェイアーティスト。公式サイト

「幼い頃からずっとピアノを弾くのが楽しくて、嫌いになったことはないです。ピアノを弾いているときが、まさに自分自身。僕の身体の中には、クラシック音楽で培ったものと同時に、ジャズをはじめビートやグルーヴのある音楽もあって、それを融合できるような作品に出会い演奏するのは、すごく楽しいです」

数百年の歴史を経て今に伝えられてきたクラシック音楽は、いわば「人類のベストアルバム」と例える角野さん。

「先人をリスペクトし過去の理想を追いつつも、自分はこの時代に何ができるか、未来に向けて何をしたら面白いのかということを考えて実現していけたらと思っています。僕は、ジャズのマインドでクラシックをやりたいんです」

演奏中は、どんな状態なのですか?

「コンサートホールで演奏しているときは、客席の空気感やノイズも含め周りで起こっていることにとても敏感になっていて、それらすべてを自分にインプットしながら、その瞬間の環境とインタラクションして弾いている感じが楽しくて。一回きり、その場にしかないライブ感を大切にしています」

♪ 角野隼斗と東京交響楽団の初共演!

東京交響楽団&サントリーホール 「こども定期演奏会」

9月4日(日) 公演詳細はこちら ※ご好評につき予定枚数終了しています。

「僕が心の底から楽しく音楽をやっていることが、音からも視覚からも伝わるようにしたいです。

こどもたちの反応がうれしいし、幼い頃の体験はその後の人生にずっと影響すると思うから(角野)」

◆ 有島 京 Miyako Arishima

この6月、「チェンバーミュージック・ガーデン」の舞台にて、サントリーホール室内楽アカデミー第6期を修了。2年間のアカデミー体験を糧に、新たな演奏活動に踏み出した有島京さん。

「小学4年生ぐらいからピアニストになろうという意識が芽生えましたが、地元熊本では結構のんびり過ごしていたと思います。東京の音楽高校へ進み、縁あって、ポーランドの音楽院へ留学しました。そのときの勢いで、冒険心もあり、今だ!と決めたんです」

在学中にショパン国際ピアノコンクールに出場。卒業後もポーランドを拠点に、ヨーロッパ各国、日本各地で演奏活動を行ってきました。

「いつからピアニストになったかと聞かれると、自分でもよくわからない(笑)。本番が増えていくうえで、ピアニストとしての心構えを積んできた気がします。演奏活動をするなかで、室内楽の世界をもっと知りたくなって、いったん日本に戻りサントリーホール室内楽アカデミーにチャレンジしたのです」

熊本県生まれ。桐朋女子高等学校音楽科ピアノ専門卒業、ポーランド国立ビドゴシチ音楽院ピアノ科学士、修士課程、研究科修了。2019年、スタインウェイレーベルよりソロアルバムをリリース。サントリーホール室内楽アカデミー第6期修了。

ピアノ、ヴァイオリン、チェロの「京トリオ」を組み、研鑽した2年間。

「ピアニストって幼い頃から常にひとりでピアノに向き合い、孤独なんです。でもトリオとして学ぶことで、日々新たな景色が見えてきて、引き出しも増え、自分の世界が広がりました。演奏における空間の感じ方、コミュニケーションの取り方。ピアノで包み込んだり、後ろに引いたり、流れをつくったり、バチバチぶつかり合ったり。人と人との関わり、作用し合って共に創ることが、とても刺激的で新鮮で。室内楽から得た発想や、より心をオープンにする意識は、今後のソロ活動にも大きく影響すると思います」

悩んだり迷ったりしながら進んできたという有島さん。

「私にとってピアノは、自分がいろいろな物事に対峙するための〝窓〟。ピアノを弾くということを通じて、物の考え方がわかったり、可能性を感じたり、新しいことに出会ったり、何かのモチベーションにもなるし、自分の課題も見えてくる。人と繋がり、コミュニケーションして生きていくこと。本当にピアノに助けられてきましたし、苦しいこともありますが、音楽に対する理解も愛情も毎日毎年じわじわ深まってきています」

♪ ピアニストとピアノ

毎日何時間も練習するピアニストですが、その弾き慣れた自分のピアノを演奏会場まで持ち運ぶことはできません。行く先々のコンサート会場に用意されたピアノで演奏するのが、宿命です。

「いかに素早く、その場にあるピアノに順応できるかは、ピアニストに求められる能力のひとつ」

と角野さん。

「本番は常に緊張しますが、毎回違う楽器に出会えることは、すばらしいこと」

と有島さん。

人の手で仕上げるピアノは、1台1台音色や響き、タッチに、個性があるのです。保管状態や演奏会場の環境にも大きく影響されます。

サントリーホールには現在、リハーサル室や楽屋のアップライトピアノも含めて12台のピアノがあります。大ホールでの演奏用グランドピアノは、ドイツピアノの流れをくむNYスタインウェイ2台、ウィーンの老舗ベーゼンドルファー1台。ブルーローズ(小ホール)用にスタインウェイのグランドピアノが2台。これらモダンピアノに対して 〝フォルテピアノ〟と称される、19世紀フランスで製作されたエラール(1867年製)もあります。

ピアノ庫は常に温度23・5℃ 、湿度50%で管理されています。演奏する作品形態や奏者の好みにもよるので、事前に試弾してもらい、どのピアノで演奏するかを決め、本番当日に地下のピアノ庫から迫(リフト)で大ホールのステージに直接上げます。ピアノを置く位置が床の板目1枚違うだけで、響きも変わってくるそうです。そして調律師による入念な調律、整音を経て、コンサートに臨むのです。ピアニストにとって、その場に信頼できる調律師やスタッフがいて、十分なコミュニケーションがとれることは、演奏するうえでとても重要な条件なのです。

♪ ピアノとオーケストラ

88もの鍵盤を備え*、1台でオーケストラほどの表現ができると言われるピアノ。ソロだけでなく、連弾や2台ピアノ、複数台による演奏も心踊ります。さらに、オーケストラとピアノが奏でるピアノ協奏曲は、壮大な世界観で非日常の時空間へと誘ってくれます。モーツァルト、ベートーヴェン、ショパン、チャイコフスキー、ラフマニノフ……そして21世紀の作曲家によっても、ピアノの新しい表現を取り入れたオーケストラとの作品が、生み出されています。

今年の「サントリーホール サマーフェスティバル」(8月21~28日)では、第30回芥川也寸志サントリー作曲賞受賞者・小野田健太さんの、2台のピアノとオーケストラのための新作が世界初演されます。現代の作曲家は、どんなことを考え音楽を創造しているのでしょうか?

*現在のグランドピアノの標準が88鍵ですが、サントリーホールのベーゼンドルファーは97鍵、フォルテピアノのエラールは85鍵と、時代やメーカーによって鍵盤の数にも違いがあります。

◆ 小野田健太 Kenta Onoda

「小学1年生のときに近所のピアノ教室に通い始め、習っている楽譜の〝見た目〟が面白いなあと思ったんです。五線紙を買ってもらい楽譜を書き写しているうち、自然に作曲家にシフトしていった感じです。高校生のときに初めて自分の曲が演奏されるという体験をしました」

今も曲の構想を練る段階では、ピアノを弾きながら様々な素材をつくっていくそうです。新作は、始めから「2台のピアノとオーケストラ」というアイデアが浮かんでいたと言います。

「ピアノの特性って同時にたくさん音を出せることだと思うんです。10本の指で密集した和音をガチャンと鳴らす、その音の塊を中心に曲を展開しようと。2台のピアノ(20本の指)でギュギュッとした音の塊を演奏し合い、さらにたくさんの楽器の集合体であるオーケストラが、違った方向で密集した和音を聴かせていくという発想です。ピアノの打鍵音、ハンマーと弦がぶつかった衝撃でビーンとくる感覚が僕は好きで。その衝突によって弦が振動し、音程の近い弦同士が共鳴し合う、複雑な余韻というかノイズというか、その感じも表したいなと思って」

ピアニストの指先の感触や、ピアノ内部の空気の震えまで伝わってくる音楽。

「ピアノという楽器は、一度発音したら減衰する(消えていく)だけというのも特徴です。一方弦楽器や管楽器は、ヴィブラート奏法や息をつなげることで音を保っていける。その対比。減衰していくピアノの音の共鳴体としてオーケストラを使うのが、僕の曲のイメージです」

生み出す苦しみは常にあると言いますが、譜面に記した音符が音楽となって流れ出す初演の瞬間は、「作曲っていいな」と心から思うそうです。「自分の聴きたい音を書いていくのが大原則」という小野田さんの、新しいピアノ表現、同時代の音楽を、世界で最初に体感できる機会。ぜひ、サントリーホール大ホールで一緒に耳を傾けてみてください。

1996年福井県生まれ。東京藝術大学音楽学部作曲科卒業、同大学院修士課程修了。2020年、「『シンガブル・ラブII-feat.マジシカーダ』オーケストラのための」で第30回芥川也寸志サントリー作曲賞受賞。新しいオーケストラ作品を委嘱される。現在、パリ国立高等音楽院作曲家第一課程に在学。

♪ 小野田健太の新作を世界初演!

サントリーホール サマーフェスティバル 2022 「第32回芥川也寸志サントリー作曲賞選考演奏会」

8月27日(土) 公演詳細・チケット購入はこちら

「メロディーの断片が積み重なって音の塊に変容し点在していく。『シャン・デトワルール』(星を散りばめる人の歌)というフランス語からのイメージで、

『綺羅星』という作品名にしました。人間離れした素晴らしい能力のピアニスト2人(秋山友貴と山中惇史)に弾いてもらいます(小野田)」

ピアノの歴史~あらためてピアノが身近に

♪ ピアノ誕生!

ピアノは1700年ごろ、イタリアのフィレンツェで生まれました。鍵盤楽器としてすでにチェンバロやクラヴィコードがありましたが、音量はごく小さく、音の強弱の変化にも乏しかったため、ハンマーで弦を打って響かせる仕組みを考案したのがバルトロメオ・クリストフォリという人物。弦を十分に響かせるために、ハンマーは素早く打って弦を離れ、次の打鍵に備えるなどのアクションが、今のピアノの原型となりました。鍵盤数54、「クラビチェンバロ・コル・ピアノ・エ・フォルテ(弱音も強音も出せるチェンバロ)」と名付けられたこの楽器は、18世紀を通じてドイツ、オーストリア、イギリス、フランスなどの職人たちにより改良が重ねられ進化、流通。これらの〝ピアノ〟で作曲をしていたのが、ハイドンやモーツァルトです。19世紀前半にかけて活躍したベートーヴェンは、フランスのピアノ工房エラールなどと一緒になって「理想的なピアノ」を追求しながら、作品を書いたと伝えられています。

♪ 華麗に響きわたるモダンピアノ

広いコンサートホールでは、どの客席にも響きわたる音量が求められます。19世紀になるとピアノのフレームに頑丈な鉄骨が使われるようになりました。欧米各国で様々なピアノメーカーが誕生し、それぞれに理想の音色と動きを追求。工業製品としての大量生産化も図られていきます。現在、世界各地で数多のピアニストが演奏し、サントリーホールも所有しているのが「スタインウェイ」というブランド。スタインウェイ&サンズは1853年、ドイツからニューヨークへ移民したピアノ職人ヘンリー・エンゲルハート・スタインウェイとその息子たちにより設立されました(長男だけはドイツに残り、ハンブルクでピアノ製造の流れをつくりました)。

♪ 日本のピアノ黎明期

日本にピアノ文化が入ってきたのは明治維新のころ。開港した横浜の外国居留地や、宣教師などにより持ち込まれたと言われます。同時期に渡米した日本の高官たちが、学校教育に洋学を取り入れるべく、唱歌の授業を設け全国の学校に風琴(オルガン)や洋琴(ピアノ)を用いることを提唱、ピアノという楽器が広まるきっかけとなります。国産第1号とされるピアノは1900(明治33)年、日本楽器製造株式会社(現在のヤマハ株式会社の前身)によって製造されたアップライトピアノ。2年後には、念願の国産グランドピアノも誕生。そこから、日本におけるピアノ製造は改良に改良を重ね品質を進化させ、戦後、世界に名だたるピアノ王国として発展してきました。そしてピアノは多くの人にとって身近な楽器となり、愛されてきたのです。

♪ 世界中に広がるストリートピアノ

世の中にはピアノを弾く人がこんなにいるんだ、と気付かせてくれたのが、ストリートピアノとよばれる、街角に置かれた誰でも弾いていいピアノです。空港や駅で見かけたり、商店街に置かれたピアノを弾いたことがある方もいるかもしれません。

発祥はイギリスといわれています。ヨーロッパでは昔から路上で演奏する人が多くいましたが、ストリートピアノはそれとは違い、通りがかってふと弾いてみたくなった人が自分の楽しみとして弾いています。

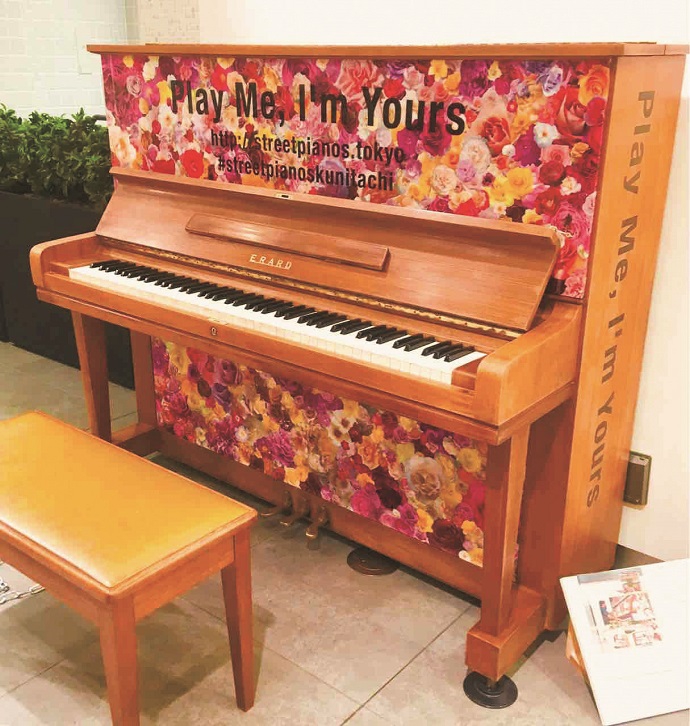

2008年に公園やショッピング街などロンドンの30カ所に「Play Me, Iʼm Yours」と書かれ、カラフルにペイントされたピアノが登場。何気なく弾き始めた人の近くでリズムをとる人もいれば、ちょっと離れたところで静かに聴いている人……、そこには会話も生まれ、1台のピアノを中心に〝コミュニティ〟が生まれました。

このプロジェクトを仕掛けたアーティストのルーク・ジェラムは「いつも同じ公園や駅を使っていてもお互い知らない人が足を止め、話しだすきっかけなんだ。廃棄用のピアノをデコレーションして持ってきて調律しただけだから、音がしない鍵盤や機能しないペダルもあるけど、皆おかまいなしに楽しんでいる」と語っています。素晴らしい演奏で聴いている人を感動させる人も次々に登場。世界中で500万人以上がストリートピアノを楽しんでいます。

日本では、2011年に鹿児島の商店街が、「街に音楽のもてなしを」という趣旨でストリートピアノを置き、話題に。そこから全国に広がっていきました。今では長期的に置かれているストリートピアノだけで100台を超えます。そして演奏やその様子を伝えるテレビの番組も人気になっています。

音楽を通じた新しいコミュニケーションを生んだピアノ。どうしてピアノだったのか? その最大の理由は、鍵盤を押せば音がでる楽器だということ。弾ける人も多く、一緒に歌ったり、楽しんだりすることもでき、曲もクラシックからポピュラーなどまで何でもこいという、そんな〝包容力〟の大きさが、ピアノの魅力であることを教えてくれます。