サントリーホール サマーフェスティバル 2020

ザ・プロデューサー・シリーズ

一柳 慧がひらく ~2020 東京アヴァンギャルド宣言~

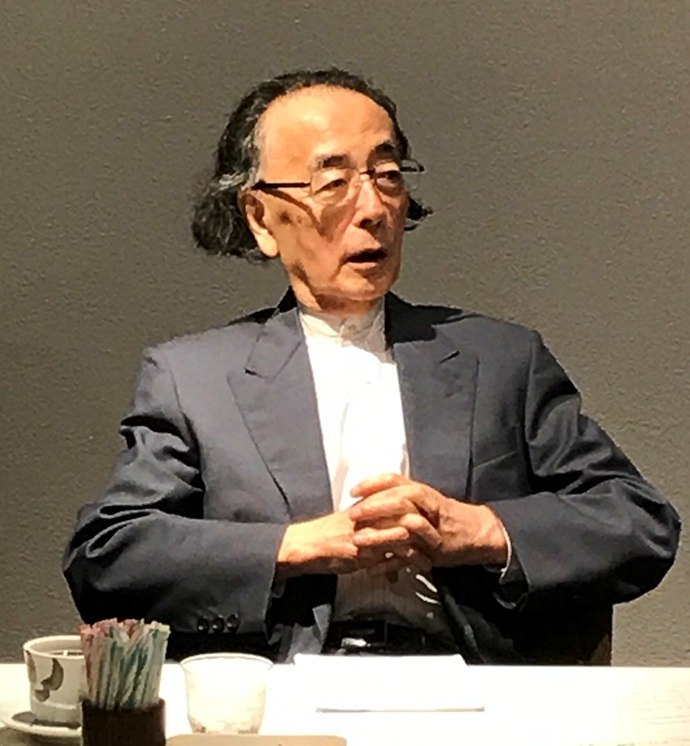

一柳 慧に聞く。 サマーフェスティバル ザ・プロデューサー・シリーズの魅力

現代音楽の祭典「サントリーホール サマーフェスティバル」において、その年ごとのプロデューサーが独自の視点で現代音楽を切り取り、作品を紹介する「ザ・プロデューサー・シリーズ」。

2020年は現代音楽の大家である作曲家・ピアニストの一柳慧をプロデューサーに迎えます。

1950年代に世界中の芸術家を刺激した《アヴァンギャルド》。

より新しい芸術への渇望とチャレンジングスピリッツに満ちた時代を走り抜けた一柳が、若い創造者達と共に再び ”《アヴァンギャルド》とは何か” を社会に問いかけます。

「ザ・プロデューサー・シリーズ」で取り上げる作曲家やその作品の聴きどころについて、一柳慧に音楽ジャーナリストの松本良一がお話を伺いました。

今回、「東京アヴァンギャルド宣言」と銘打ったフェスティバルのプロデューサーとして、5人の作曲家、山本和智さん、山根明季子さん、川島素晴さん、森円花さん、杉山洋一さんに新曲を委嘱されました。皆さん、いずれも自分の音楽に対してしっかりした思想を持つ実力派です。最初に、この5人を選ばれた理由を聞かせてください。

一柳 山本さん、山根さん、杉山さんはブルーローズ(小ホール)での室内楽作品の再演も含まれます。新曲については、まだすべてのスコアに目を通していないのでわからないのですが、彼らの作品から何が聞こえてくるのか、それを楽しみにしています。

今日の文明は、データベースやAI(人工知能)に象徴されるようなテクノロジーに支えられていて、現代音楽においても、それらがコンセプト、発想の前面に出てくる作品がある。ところが、それらのテクノロジーは、物事をとかく単純化して捉えがちで、結果的に創作を脆弱なものにしてしまいます。音楽は単純で機械的な傾向が強くなり、何回も繰り返し聴いてみたいとは思えない。今回、新曲をお願いした5人に共通するのは、そういった頭でっかちな脆弱さがないのです。彼らの音楽の中心には、いつも「生の音」、音楽の身体性といったものが聞き取れます。

山本さんは独学で作曲を学んだとご自身おっしゃっているように、作風が独特です。

一柳 そうですね。音楽学校できちんとレールの上に乗って作曲を勉強してきた人ではありません。異色と言っていい。彼はこれまで室内楽や小編成のアンサンブルの作品が多かったのですが、今回の新曲は2人のマリンビスト、ガムランアンサンブルとオーケストラという大編成です。1曲書くたびに、自分にも他人にもないようものを発見していく。それでいて、音楽の根幹には多様な考え方の裏付けがある。とても楽しみです。

山根さんといえばドットコレクション・シリーズが有名ですね。

一柳 独特の音楽を書く人です。彼女の創作は、自分の生き方、生活、暮らしといったものと深く関わっているのですが、そういう作曲家はあまりいない。特に男性ではね。彼女もオーケストラ作品は少ないので、今回の新曲でどんなものが出てくるのか。期待が高まります。

川島さんの新曲「管弦楽のためのスタディ」には「juvenile」(子供っぽい)というタイトルが付いています。

一柳 そのタイトルは、先ほどお話しした音楽の身体性みたいなところと関わってくると思います。彼は指揮もするし、ピアノもうまいのですが、作曲の一番の特徴は、たとえば演奏者に音を出さないアクションを指示するといった、ある意味、東洋的とでも言うのか、従来の西洋音楽の枠に収まらないパフォーマンスを伴う点です。今回も、オーケストラ奏者や指揮者が演技をする場面があります。そういうところは、ほかの人とはまったく違う。1人の作曲家として現代社会に対してどのようにプレゼンテーションするかということを、とても深く考えています。

森さんは1994年生まれ、5人の中では一番の若手です。

一柳 すごい作曲能力、技術を持っています。たとえば「こういうのを書いてみない?」と水を向けると、ほんの数日で聴きごたえのある曲を書き上げてくる。また、演奏家と進んで交わり、現代音楽にあまり関心がなかったような人をいつの間にか仲間に引き入れてしまう。そういうことがとても上手な人です。

それに加えて、ほかの分野の芸術に造詣が深く、画廊で個展を企画するなど創作の領域も広い。今後の活動に注目しています。

杉山さんは指揮者としても活躍されていて、現代音楽ファンにはおなじみです。

一柳 まず音楽が非常にシリアスです。そして西洋と東洋の両方に造詣が深い。イタリアのミラノで教えていて、とても精緻な指揮をする一方、邦楽器のためのユニークな曲や、中国の古典に題材を取った作品もある。響きの空間的な広がりといったことにも関心を向けているし、ぜひオーケストラ曲を書いてもらいたいと思いました。タイトルは「自画像」ですから、さて、どんな作品になるのか。

今回のシリーズでは、大御所と呼べる海外作曲家も登場します。米国のエリオット・カーターとドイツのカールハインツ・シュトックハウゼン。そして日本の作曲家では高橋悠治さんと権代敦彦さん。このプログラムはどのようにして構想されたのですか。

一柳 これまでのサマーフェスティバルは、作品委嘱にしても欧米の作曲家が中心でした。そこで今回は、日本の比較的若手と呼べる作曲家に光を当てようと考えたのですが、そうすると逆に日本の作曲家ばかりということになってします。少しは欧米の作曲家の作品も取り入れたいと考え、21世紀まで生きていた作曲家の晩年の作品に絞ることにしました。

カーターの曲は、作曲家が90歳を過ぎてから書いたのですね。

一柳 若い頃のカーターは、とても複雑で演奏至難な曲ばかり書いていました。あまりに複雑過ぎて、ちょっと敬遠していた部分があったのです。ところが、90歳を過ぎた頃から、どういう訳か、音楽がずいぶん柔らかくなって色気とでも呼べるようなものが出てきた。それで興味を持つようになったのです。作曲技術は非常にしっかりしていて、すごく速い曲もある。しかも多作です。私も今の年齢が彼に近づいているということもあって、あの創作の秘密をぜひ知りたいと思ったのです。

シュトックハウゼンの「クラング−オルヴォントン」は日本初演。最晩年の作品です。

一柳 音楽がとにかく明晰で、まったく衰えたところがないことに驚かされます。1曲1曲に彼の哲学が込められていて、スコアをめくるとそれがばっちり見える。

バリトンとエレクトロニクスのための作品で、バリトンの松平敬さんに大いに期待しています。

高橋悠治さんの「鳥も使いか」は1993年の作品で、三絃(三味線)が活躍します。

一柳 この作品は三絃とオーケストラのためのユニークな作品です。三味線は、邦楽器の中では、これまで欧米ではあまり注目されてこなかったのですが、近年、注目度が高まっています。その理由のひとつは、今回出演する本條秀慈郎さんの功績ですね。邦楽器を自在に使いこなす高橋悠治さんの音楽はもっと聴かれるべきだと思います。

そして権代さんといえば、カトリックの作曲家というイメージがあります。

一柳 あらゆる音楽がエンタテインメント化している今日、信仰を基礎に置いて作曲することには特別な意味があります。権代さんは、音楽を通してきわめて誠実に神、至高の存在というものに向き合っている。こうした芸術のあり方を現代日本のアヴァンギャルドとして紹介することは、重要な意義があるでしょう。

室内楽とオーケストラ、両方の公演を通して、いろんなタイプの作曲家の作品を並べることで、私が考える「21世紀の今、聴くべき音楽」をお届けしたいと思っています。

コンサートの最後を飾るのは一柳さんご自身の新曲、「交響曲第11番」です。

一柳 この曲は昨年3月から書き始め、今月に入ってようやく完成しました。「第11番」に取り組むに当たって、私の構想の中心を占めたのは、「音楽の原点」に立ち戻ろうというものでした。これまで10曲の交響曲を書いてきて、この先にさらにどんな新しい出発を見いだせるのか。それを念頭に置きつつ、3楽章形式のこれまでとは違った書き方でシンフォニーを書いてみようと考えたのです。

すこし原理的な話をすると、私たちがこれまで作ってきた音楽は、音符を譜面に書き、それを演奏家に渡し、時には細かい指示を出して、なるべく正確に演奏してもらう。それを大編成のオーケストラでやるのが交響曲でした。コンサートでも指揮者がオーケストラを統率し、楽団員が指揮者に合わせて弾く。

しかし、音楽というものはそもそもそういうものだったのだろうか。バロックから古典の頃まで、バッハ、ハイドン、モーツァルト、ベートーヴェンの時代には、作曲と演奏はもっと緊密に結び付いていました。両者は今日のように分業化されておらず、作曲もすれば演奏もする、その中でお互いに影響し合い、即興演奏が生まれていた。演奏者一人ひとりが音楽と主体的にかかわり、自分の感性や思考を大事にしながら、演奏していたはずです。

そんなことを考えるうち、がっちりした構成の4楽章形式ではなく3楽章で、さらに交響曲で言えばトゥッティ―演奏しているすべての奏者が同時に音を出す―ではなく、それぞれの楽器がいろんなやり方で呼応し合い、カデンツァを紡ぐように音楽が進んでいくアイデアが出てきました。大オーケストラを一つにまとめるのとはまるで逆の方向ですね。

これは第3楽章で特に顕著で、今までの私の作品とは大きく異なります。楽器の配置もちょっと変わっていますし、ひょっとしたら実際の演奏はうまくいかないかもしれません。それでも、オーケストラのプレイヤーには、うまくいかないなりに自分なりに工夫して演奏してほしいのです。私も楽譜には最小限の指示しか書かず、「ここはこうしてほしい」といった押しつけもしないつもりです。

作曲者のアイデアを演奏者が自発的に解釈し、「生きた音楽」としてもっと空間に広く解き放っていく、そんなタイプの作品として聴いていただければ幸いです。