「人が生きる本当の価値は、お金や肩書などではなく、夢を追い求め一瞬一瞬を生きることにある」

世界初の五大陸最高峰制覇を成し遂げた登山家・冒険家の植村直己は、生前、人生と夢についてこう語った。人は必ずといっていいほど、何かしらの夢を持つ。それはビールづくりの核心を担う醸造家も、同じだ。その夢の果てに完成させたビールの名は、マスターズドリーム。まさに「醸造家の夢」である。

「すでにザ・プレミアム・モルツという世界トップクラスのビールがある中で、『なぜマスターズドリームを出すの?』と何度も聞かれました。でも、世界中にある美味しいビールの味というものは、例えるといくつもそびえる山脈のようなものだと思うんです。ザ・プレミアム・モルツという山を登りつめ、ある程度の頂にいくと、違う山脈の姿がよりくっきりと見えてくる。すると、その違う山も登ってみたくなる。登山家もそうですよね」

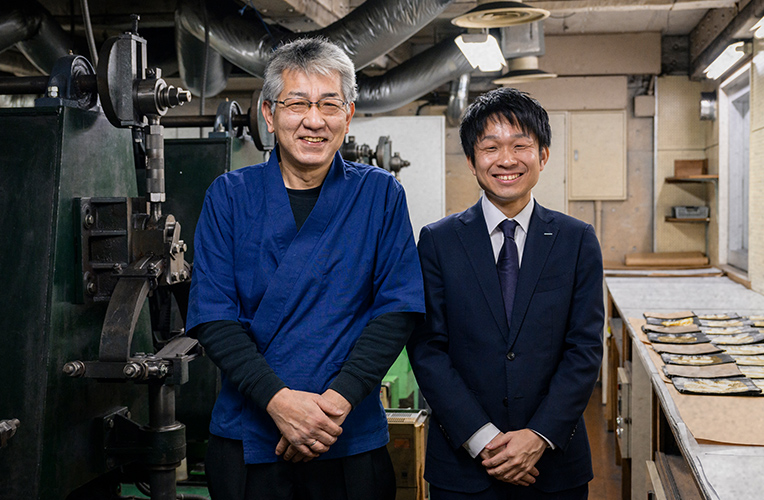

ビールを山に例えるのは、サントリーのビール醸造家・秀島誠吾。では彼らは、いかにしてビールをつくっているのだろうか。醸造家という仕事、役割について、秀島に聞いた。

醸造家と寿司職人の共通点

そもそも「醸造」とは、何か? 辞書を引くと「発酵作用を応用して、酒類・醤油・味噌などを製造すること」とあり、酒類の中には、ビールだけでなく、日本酒やワインなどが醸造酒に当てはまる。日本酒は米と麹を発酵させたもの、ワインはぶどうの果汁を発酵させたものだ。そしてビールは、麦芽をビール酵母によって発酵させ、ホップで香りづけなどをする。

ワインをつくる人は『ワインメーカー』、日本酒をつくる人は『杜氏』といいますよね。発酵作用によってお酒をつくる点では、私たちと同じ仕事です。しかしながら、それぞれで『醸造家』と名乗るには、原料からお客様が口に含み、飲むところまで責任を持つことが必要です」

秀島の経歴を例に取ると、国内の大学で発酵工学を修め、入社後もドイツやベルギーのマイスター養成学校でやはり醸造を学んでいる。ほかの醸造家も同様に、国内外での学びを基に、ザ・プレミアム・モルツ、マスターズドリーム、そして新たなビールの開発に携わる。

また、醸造を学んだだけでは、「醸造家」として認められない。自らがつくりたいビールには、どんな原料が必要となるのか? その原料を使い、どの製法を採るべきなのか? あるいは、それが完成したとしても、飲む人により美味しくビールを愉しんでもらうには、どんな瓶やグラスが適しているのか? 醸造家は、これらにまで責任を負う立場だ。

飲む人にどんなグラスでマスターズドリームを愉しんでもらうか――それも醸造家の仕事。秀島はマスターズドリームのオリジナルグラスを監修した。「多重奏で濃密な味をより引き立てるため、グラスの上部を可能な限り薄くつくりました。お客様に、ビール工場のタンクにあるビールの本当の美味しさを、家で飲むときにも伝えたい。そのためにも、グラスにこだわることが必要なんです」と話す。

「私たち醸造家は、月に1度は顔を合わせる。そこには、醸造家の〝卵〟といえる若いスタッフもいますが、彼らが新しいビールを試醸してくることもあります。官能検査(醸造家が自らの五感で、ビールの味を検査する)をするとき、私が『これ、どういう意図を持って、どんなやり方でつくったんや?』と聞くとしましょう。醸造家として認められる人は、自分が持つ実現したい具体的な香味ビジョンと、それを実現するための原料や製法などを答えられなければなりません。ここまでできてこそ、『醸造家』といえるんです」

よって、醸造家は、原料1つとっても、海外まで足を運び、自ら買い付ける。こうした「川上から川下まで」を担う役割を、秀島は寿司職人に例える。

「お寿司の職人さんの中には、市場や仲卸の業者さんに顔を出して、ネタを選ぶ人もいます。あれは、良質な素材、原料を、自らの責任を持って、選んでいるわけです。しかし、それだけでもだめ。当然、ネタをさばき、熟成をさせ、握る技術も美味しさのためには必要です。醸造家もまた、原料を選ぶ目とそれを活かしより良いビールをつくる技術の両方が必要とされるんです」

「家」のつく仕事に与えられた使命

日本のビール業界では、「ビール醸造技術者」とよく言われていたが、「醸造家」とは正式には言ってこなかったという。なぜ、彼らは醸造家と呼ばれるのか? 秀島は、まず「家」がつく職業の特徴を、次のように話す。

「マスターズドリームの発売時のコマーシャルフィルムで、『夢』という漢字が書かれていく様が、描かれています。あれを書いていただいたのは〈書道家〉の武田双雲さん。そして、BGMは〈音楽家〉の久石譲さんに作曲していただきました。彼らは、単に技術を持っているだけでなく、それを活かして世の中に新しい価値観を提供しています。『家』がつく職業の人には、そんな使命があるのではないでしょうか」

では、人々に新たな価値観を提供し、愉しませる「作品」をつくる醸造家は、どんな人となりなのか。

「『自分のつくりたいビールはこれだ』といった、自信やエモーションのようなものを持つことが、醸造家に求められますね。というのは、人それぞれが感じる『美味しさ』は違います。醸造家の嗜好も、やはりそれぞれで異なる。よって、私たちが新商品を開発するときは、役職などについている人の意向が重視されるのでなく、醸造家の1人ひとりが持つ『1票』をより集めた意見を大事にしているんです」

醸造家が、ビールの理想像を現実のものにするには、基盤研究、開発、生産の実務部門を深く知る必要がある。サントリーには群馬、武蔵野、京都、九州熊本といった4つの生産拠点(工場)があり、基盤研究と開発を行なうのは研究所だ。

「他のビール会社と比べると、小規模。でも、それが強みにもなっているんですよ」と、秀島は続ける。

「私たちにも人事異動はあり、工場間、あるいは、工場と研究所の間を移ります。そのため、キャリアを重ねていくと、基盤研究、開発、生産のすべてのセクションを経験し、複数の工場も同じく経験するんですね。となると、基盤研究で気づいたことを生産の現場にフィードバックする、もしくは、前の工場で良かったところを新たな赴任先の工場でも取り入れる、といったことにつながっていくのです」

そして、醸造家によるビールづくりには「終わりがない」。秀島は、その理由を次のように語る。

武蔵野工場内にある、銅製循環型ケトル(仕込釜)の加熱装置部分の模型。銅製循環型ケトルは、マスターズドリームのために開発され、特許も取得している。また、コクのある味わいとする場合には「デコクション製法」(麦汁を仕込釜で煮出す製法)が採られるが、マスターズドリームの場合は煮沸工程を3回繰り返す「トリプルデコクション」となっている。本場のチェコでも、デコクションは1〜2回でとどめるのが一般的。

「ビールを世の中に出した後も、それをより美味しくするために、進化させなければならない。だから、今でも定期的に醸造家が集まり、長時間、どうすればもっと美味しくできるかと話し合っています。ビールづくりには、終わりがないんです」

醸造家の夢は、彼らが存在し続ける限り、ずっと続く。その夢のために彼、彼女らは、今日も一瞬一瞬を生きる。