箸やすめコラム

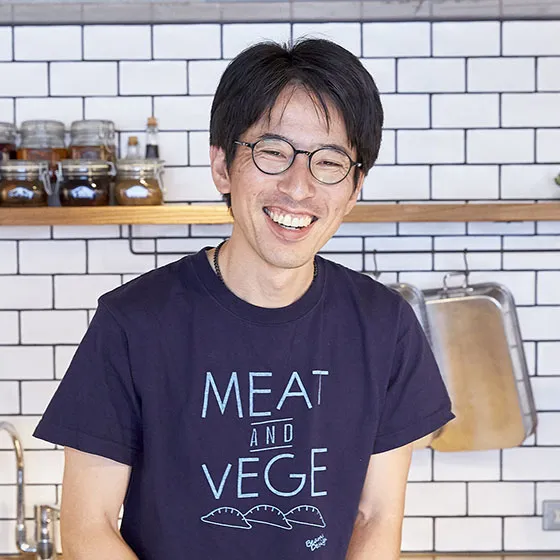

餃子マイスター塚田亮一RYOICHI TSUKADA

餃子マイスター/餃子専門ブログ『東京餃子通信』編集長/グルメブロガー集団「食べあるキング」餃子担当。「餃子は完全食」のスローガンのもと、おいしい餃子を求めてどこまでも。首都圏はもとより、宇都宮や浜松など日本全国の餃子タウン、さらには世界中の餃子風料理を日々食べ歩く餃子のスペシャリスト。長年の餃子研究からたどり着いた手作り餃子も評判。「ヒルナンデス!」「マツコの知らない世界」など、TVやラジオにも多数出演。

塚田さんの餃子レシピはこちらをチェック!

いまや国民食と言っても過言ではないほど大人も子どもも大好きな“餃子”。

その一方で、「家でつくるとイマイチ……」という声も少なくありません。

今回はちょっとしたコツで家庭の餃子を格段においしくするコツをご紹介します。

手軽に、おいしく。

わが家の餃子をランクアップ

自宅で、お店で、テイクアウトで……etc.

大人から子どもまで世代を問わず人気の一品、餃子。

いまや日本人の国民食と言っても過言ではなく、その種類・味わいは家庭やお店ごとに異なり、バラエティに富んでいます。

そんな親しみのある料理である一方で、「家でつくるとどこかイマイチ」

「ジューシーさに欠ける」といった悩みの声も少なくありません。

そこで今回、お話を伺ったのは、餃子マイスターこと、塚田亮一さん。

物心ついた時から餃子が好きで、いつしか全国津々浦々の餃子を食べ歩くようになった塚田さん。その詳細なレポートを綴ったブログ「東京餃子通信」は、餃子好きの間でバイブルとなっています。

こうした食べ歩きで得た知識をもとに、自宅でつくる餃子の研究にも余念がない塚田さん。今回は、家庭料理の定番「焼き餃子」をワンランクアップさせる工夫とアイデアを教えてもらいます。

絶品餃子をつくる 3カ条

1. 野菜を混ぜるのは最後。まずは肉にしっかり味を入れる

数々の餃子を食べ歩く中で塚田さんが導き出したおいしい餃子の共通項は、「餡と皮のバランスの良さ」。

餡だけがジューシーでも、皮だけがもちもちでもダメ。

ふたつが一体になってこそ、餃子本来のおいしさが発揮されると言います。

「家庭でつくる場合、焼き餃子なら皮は市販のもので十分おいしいので、やはり、餡づくりがポイントです」

と塚田さん。一番大事なことは?と伺うと

「みなさん、肉と野菜を同時にボウルに入れていっぺんに混ぜていませんか?それがダメなんです!」

野菜を混ぜるのは最後。まずは肉だけにしっかり味を入れるのが鉄則です。

「肉は、何も加えずに手のひらを使ってパンをこねるようにグイグイとよく練ります。

こうすることで繊維がつぶれ、このあと加える下味の調味料がしっかりと肉に吸収されます。

1~2分混ぜて赤身と脂身が混ざり合い、全体がうすいピンク色になったら、しょう油や酒などの液体調味料を加えてよく混ぜます」

一方の野菜は刻んでギュッと絞っておきますが、「肉と混ぜ合わせるのは、包む直前!しかもやさしく」がポイントだとか。

ギュッと絞ったとしても、野菜には水分が残っています。

その水分こそが餡が水っぽくなる原因。

包む直前にさっくりとやさしく混ぜ合わせることで水分がしみ出る隙を与えず、かつ野菜の香りや食感を活かせるのです。

2. “白菜の漬物”で簡単にうま味をUP!

「キャベツ派?白菜派?」

餃子を語る上で欠かせないこの質問を塚田さんにも尋ねたところ、

「僕は、白菜の漬物派です」

という目からウロコの回答が!

塚田家では、市販の白菜の漬物を軽く洗い、しばらく水につけて塩抜きしたあと、食感が残るくらいのざく切りにして使うのだそう。

「発酵食品の漬物はうま味が凝縮されていて、餃子の具材にもってこい。

漬物の絞り汁も、肉に混ぜ込んで下味のひとつとして使うとおいしいですよ」

中華スープや和風出汁などを肉に混ぜ込んだりしますが、白菜漬けの絞り汁まで活かすとは、さすがのアイデア!

肉にうま味の汁気をたっぷり染み込ませるのが、ジューシーな味わいを生み出す最大のポイントです。

3. 包む時は空気が入らないように餡を“平ら”にのばす

さあ、餡ができ上がったら、いよいよ包む段階へ。

この時、ヒダをきれいにつくらなくては! ということに神経を使いがちですが、塚田さんいわく、「ヒダの形は二の次。大切なのはきっちりぴったりと包んで閉じること」

とのこと。

「空気が入らないように餡と皮を密着させるには、皮に対して餡を“平ら”にのばすのがポイント。

こんもり丸くのせて包む人が多いですよね?僕も以前はそうでした。

でも、お店でプロが包んでいるのを見ていると、ヘラを使ってギュッと皮に押しつけるように餡をのばしていることに気がつきました。

こんもり置くのではなく、平らに塗る、といったイメージ」

この時、塚田さんは餡ベラを使っているそうですが、バターナイフでも代用可能です。

ちなみに、塚田さんが愛用している皮は餅粉入りや製麺所でつくられたもの。

「厚みがあってのびがいいので、包みやすくておすすめですよ」

家族や友人でワイワイと、つくる愉しさも餃子の醍醐味

こんがりキツネ色に焼き上がった餃子は、ビールにもごはんにも相性抜群!

シーンによって、大人向けにスパイスを効かせたり、子どもと一緒に好きな具材をトッングしたりと、アレンジの幅が広く、つくること自体が愉しいのも餃子の魅力。

「僕の餃子好きの原点は子どもの頃に母の手伝いをしながらつくった餃子がおいしくて、家族でホットプレートを囲んでワイワイ焼いて食べるのが愉しかったという体験だと思います。

餃子は、“食べて交わる”という文字通り、家族や友人と囲む食卓にぴったりの一品。ぜひ、ご家庭での餃子づくりを愉しんでください」

身近な材料とほんのひと手間で、すぐにでも真似できるうま味たっぷり&もちもちの絶品餃子。

さっそく今晩は家族や気のおけない仲間たちと一緒に、ジューシーな餃子と金麦でにぎやかに乾杯しませんか?

きっと、おいしさと笑顔の交わる食卓になりますよ。