サントリー ワイン スクエア

- ワインスクエアTOP

- Wataru Report

- 岩の原葡萄園と新潟ワインコーストを訪問しました!

岩田 渉(いわた わたる)プロフィール

1989年愛知県生まれ。同志社大学在学中、留学先のニュージーランドでワインに魅了され、2014年にソムリエ資格を取得。2017年「第8回全日本最優秀ソムリエコンクール」優勝。2018年「第4回A.S.I.アジア・オセアニア最優秀ソムリエコンクール」優勝。2019年よりサントリーワイン・ブランドアンバサダー。京阪グループのフラッグシップホテルTHE THOUSAND KYOTOのシェフソムリエを務める。いま日本で最も注目されるソムリエの一人。

岩の原葡萄園と新潟ワインコーストを訪問しました!

2019.07.10記事: 岩田渉(アンバサダー)

6月中旬、梅雨の時期真っ只中の季節に、人生で初めて新潟を訪問して参りました。天気が心配されましたが、この日も晴天。まだまだ続く晴れ男運。快晴の中、まずは新潟県上越市にある「岩の原葡萄園」へお邪魔して参りました。

「岩の原葡萄園」は何と言っても、”日本のワインぶどうの父”として知られている「川上善兵衛」が1890年に地元地域発展の為に開設したワイナリーです。彼の歴史を語るだけで、今回のレポートを書き終えてしまうぐらい、様々な功績を残された人物です。詳しくは記事の最後にご紹介している「岩の原葡萄園」のサイトを覗いて見てください。どれほどの偉業を成された方か、一目で分かると思います。

さて、当日は上越市を訪問した訳ですが、駅からタクシーに乗って現地へ向かう道中、周囲は一面田園地帯で、ぶどう畑すら見えません。なんと言っても、この産地は雨が多いことで知られています。皆様ご存知だとは思いますが、ワイン用ぶどうを栽培するに当たって適度な量の雨は良いのですが、ここは年間降雨量がなんと2,755mm!!(山梨県の甲府は約1,100mm、ボルドーは約900mm)もちろん、これには冬の降雪量も含まれますが、これだけ雨が多いと、ぶどうへの病害リスクや収穫期の降雨の影響が大きくなってしまう為、ぶどう栽培には不向きではないか?と思われるでしょう。

しかし、ここに「岩の原葡萄園」の真髄があると思います。それはまさに、川上善兵衛の「チャレンジ精神」です。お米すら育てるのが難しいと言われ、「三年一作」という言葉で表されるこの土地で、厳しい土地でも栽培できるぶどうに目をつけ、田園を潰さずに、新しい農業として地元の農民の救済にも繋がると考えた彼の発想は、当時ワインのワの字もなかった日本で、非常に大きな挑戦だったと思います。

また、そのような過酷な環境下でも適するようなぶどうの交配を始めました。今や日本のぶどうの代名詞とも言える、「マスカット・ベーリーA」は彼が生み出した傑作であり、なんと1万311回もの交配を経て生み出された品種です。その当時の貴重な資料も見せて頂き、改めてその並々ならぬ努力に、普段の自分の姿を照らし合わせて、「世界を目指すには、もっと頑張らないと・・・」と、喝を入れられた気もしました。

このように「岩の原葡萄園」は、善兵衛のチャレンジ精神が詰まった=「心」、彼が生み出した素晴らしい交配品種の数々=「技」、そしてその厳しい過酷な雪国でのぶどう栽培=「体」、心技体が詰まった、まさに日本を代表するワイナリーなのです。

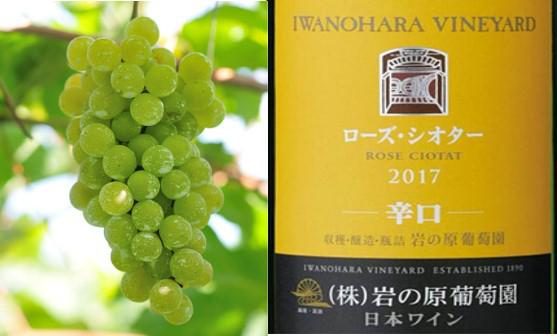

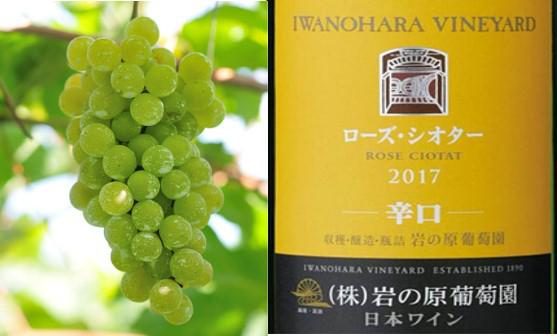

善兵衛が生み出した品種で特に秀逸な優良品種が22種類あります。その中でも、よく知られているのは、先述した「マスカット・ベーリーA」や、「ブラック・クイーン」、「ベーリー・アリカントA」という黒ぶどうですが、さらにユニークでこの土地ならではの品種があります。それらが「レッド・ミルレンニューム」、「ローズ・シオター」と呼ばれる二つの白ぶどうです。

アロマティックでライチやバラのような香りが特長で、甘口からドライなワインまで幅広いスタイルを持つ「レッド・ミルレンニューム」は和食だけではなく、今流行りのモダン・ベトナミーズのようなエスニック料理に合わせるのをオススメします。

また、「ローズ・シオター」からつくられる、クリーンで活力のあるキビキビとした酸に支えられた白ワインは、日本らしい繊細さと清涼感を持ち合わせており、夏野菜や今が旬のスズキやハモと言った淡白なお魚と絶妙な相性を生むと思います。これらの品種は、世界的にはまだ知られていない品種かも知れませんが、「岩の原葡萄園」を代表するぶどうとして、ますます注目されることになるでしょう。今回の訪問を通じて、本当に貴重な体験をすることができました。

そして翌日は、新潟ワインコーストへ訪問して参りました。同じ新潟でも、気候、地勢は上越とは異なるもので、年間の降雨量もこちらではより少なく、佐渡島がレインシャドーとなって日本海からの雨雲をブロックする効果もあります。また、その土壌構成は、世界的に見ても非常に稀なものがここでは見えます。なんとここでは、さらさらとした砂浜のような砂地でぶどうが栽培されているのです。掘り続けても砂しかないこの土地では、アルバリーニョというスペイン原産のぶどう品種が育てられており、日本国内では、ここ新潟ワインコーストで市民権を得ています。

アルバリーニョでつくられたワインを飲んでみると、まさに「The Sense of Place」(その土地の風情)を感じる味わいです。砂浜のサラッとした質感が、そのままワインでも感じられます。砂のように非常に細かい粒子が流れるような、そして透明感ある味わいのアルバリーニョは、まさに唯一無二。新潟の新鮮な魚介と抜群の相性を楽しむことができるでしょう。

またワイン産地としては、ツーリズムという観点からも確立された産地であります。この辺りはワイナリーが密集しており、今回お世話になった、この産地のパイオニアのCave d’Occiさんに始まり、非常にシリアスなアルバリーニョ、カベルネ・フランを造られるFermierさん、そしてイタリア品種に挑戦されているCantina Zio Settoさんの3軒に加え、計5軒のワイナリーが隣り合わせになっているので、訪問者も歩いて周ることができます。また、ワイナリーレストランの施設や、温泉などの娯楽施設、または宿泊施設も完備されているので、日帰りだけでなく、ゆっくりとした時間を過ごすこともできます。大人が楽しめるエンターテインメントパークと言ったところでしょうか?当日は平日にもかかわらず、多くの方々がワインを片手に楽しんでいる姿を見ると、日本のワイン産業のある種の理想的な姿が見えた気がしました。

今回の新潟訪問は本当に学びの多い、実りある訪問となりました!これからも、新潟県の産地としての個性や、そこから生み出されるワインの多様性を、より多くの皆様に伝えていけるよう、私自身も川上善兵衛のスピリッツに負けないように頑張って参ります!!

岩の原葡萄園のワインの購入についてはこちら

I visited Iwanohara Vineyard and Niigata Wine Coast!

2019.07.10Article: Wataru Iwata (Ambassador)

During the middle of the rainy season in mid-June, I visited Niigata for the first time in my life. I was worried about the weather, but it turned out to be sunny again. I continued to be a sun bringer. Under the perfect blue sky, I first went to “Iwanohara Vineyard” in Joetsu City, Niigata Prefecture.

“Iwanohara Vineyard” is a winery established in 1890 by Zembei Kawakami, known as the father of Japanese wine grapes, to promote regional development. He has made so many achievements that I can even fill this report page by just writing about his history. For more details, please see the site of “Iwanohara Vineyard”. At first glance, you will understand how great achievement he has made.

When I arrived in Joetsu City, I took a tax from the station to "Iwanohara Vineyard". All I could see through the car window was rice fields and I could not see even a patch of vineyard. This area is famous for having a lot of rain. As you might already know, a certain amount of rain is needed for growing grapes for wine, but the total annual rainfall in this region is a whopping 2,755 mm!! (The total annual rainfall is about 1,100mm for Kofu in Yamanashi Prefecture, and 900 mm for Bordeaux). Of course, this includes the amount of rainfall in winter, but you might think the place is not suitable for growing grapes because this much rain may increase the risk of damage to grapes and affect grape harvest.

However, this is where the real significance of “Iwanohara Vineyard” lies. It is the challenging spirit of Zembei Kawakami. I think it must have been a great challenge for him to put into practice his idea of growing grapes, which can be grown just about anywhere, on the land, described as a “land yielding only one crop every 3 years,” where it is difficult to grow even rice, without destroying the field, in those days in Japan where there was no wine, with a belief that the new agriculture would provide relief for local farmers.

They began producing a new variety of grapes that matched such a harsh environment, through cross breeding. Muscat Bailey A was his masterpiece that has now become a byword of Japanese grapes. It was achieved after a staggering 10,311 times of crossbreeding. They also showed me variable materials of those days. I felt as if their tremendous efforts gave me a reprimand for the way I live my life and encouraged me to work harder to become the best in the world.

“Iwanohara Vineyard” is a winery that represents Japan. It is a culmination of the challenging “spirit” of Zembei, crossbreeding “techniques” developed by him, and the cultivation of grapes in the harsh environment in the snowy countryside (=body).

Among varieties produced by Zembei, there are 22 varieties which are particularly high quality. Among them, particularly well-known are the fore-mentioned “Muscat Bailey A” as well as “Black Queen” and “Bailey Alicante A” which are black grapes. There are even varieties that are unique to this land. They are “Red Millennium” and “Rose Ciotat”, both are white grapes.

“Red Millennium,” which has aromatic flavors of litchee and roses and a wide range of styles from sweet to dry, goes well not only with Japanese food, but also with ethnic cuisines such as the current-day craze of modern Vietnamese dishes.

White wine made from “Rose Ciotat” with clean, dynamic and crisp acidity and a delicate Japanese touch gives a nice freshness. It is a perfect match for summer vegetables and plain-taste fish such as Japanese sea perch and conger eel which are in season now. While these varieties may not have yet been well-known globally, they will gain more attention as grapes representing Iwanohara Vineyard. I was able to have a truly valuable experience during the visit.

The following day, I visited “Niigata Wine Coast”. Though both located in Niigata, Ise and Joetsu differ from each other in terms of climate and topographical features. Ise has less annual rainfall, with Sadoshima Island serving as a rain shadow, blocking rain clouds from the Sea of Japan reaching the region. Here you can see a rare soil. Grapes here are grown in sandy soil. In this place, Albarino, a type of grape originally from Spain, is being grown and enjoying great popularity in "Niigata Wine Coast".

Wine made from Albarino has a taste that gives the “Sense of Place.” You can feel a smooth, silky texture of sand in the wine. Albarino, which has a crystal-clear taste and gives an impression of sand-like fine particles running, is like no other. You can enjoy the great harmony created when the wine is paired with fresh seafood of Niigata.

The grape-producing region is well established in terms of tourism. In the area, wineries are clustered close together, and in addition to pioneer winery Cave d’Occi, to which I paid a visit, Fermier that produces very serious Albarino Cabernet Franc, and Cantina Zio Setto that is attempting the production of an Italian variety, there are five other vineries located close together. Therefore, it is easy for visitors to walk between wineries. In addition, there are winery restaurants, leisure facilities, including hot springs, and lodging facilities, so you can enjoy both one-day trips and leisurely overnight trips. It is almost like an entertainment park that even adults can enjoy. Although it was a weekday, I saw many visitors enjoy walking around with a wine glass in their hands. Maybe it is what Japanese wine industry should be aiming to be.

The visit to Niigata was really a fulfilling experience and was filled with a lot of learnings! I will continue to work hard with a spirit as strong as that of Zembei Kawakami to be able to report on the characteristics of wine-producing region Niigta and a wide varieties of wine produced there to a wider circle of readers!!