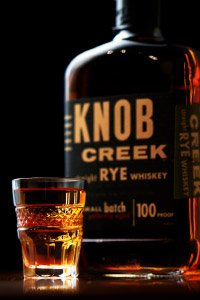

1840年代末からアメリカ東部の都市に登場した酒場の名称、サルーン。1850年代にはポピュラーになり、1860年代、とくに南北戦争以降は西部にたくさん生まれ、19世紀末まで興隆した。

サルーンという酒場を語る上で、もうひとつ“ソーダスト・サルーン”という別称がある。Sawdust Saloonと綴る。sawは鋸(のこぎり)。dustは屑。床におがくずを敷いた酒場のことである。

何故ソーダストなのか。19世紀半ば、アメリカ東部都市の典型的な酒場の様子を探ってみよう。

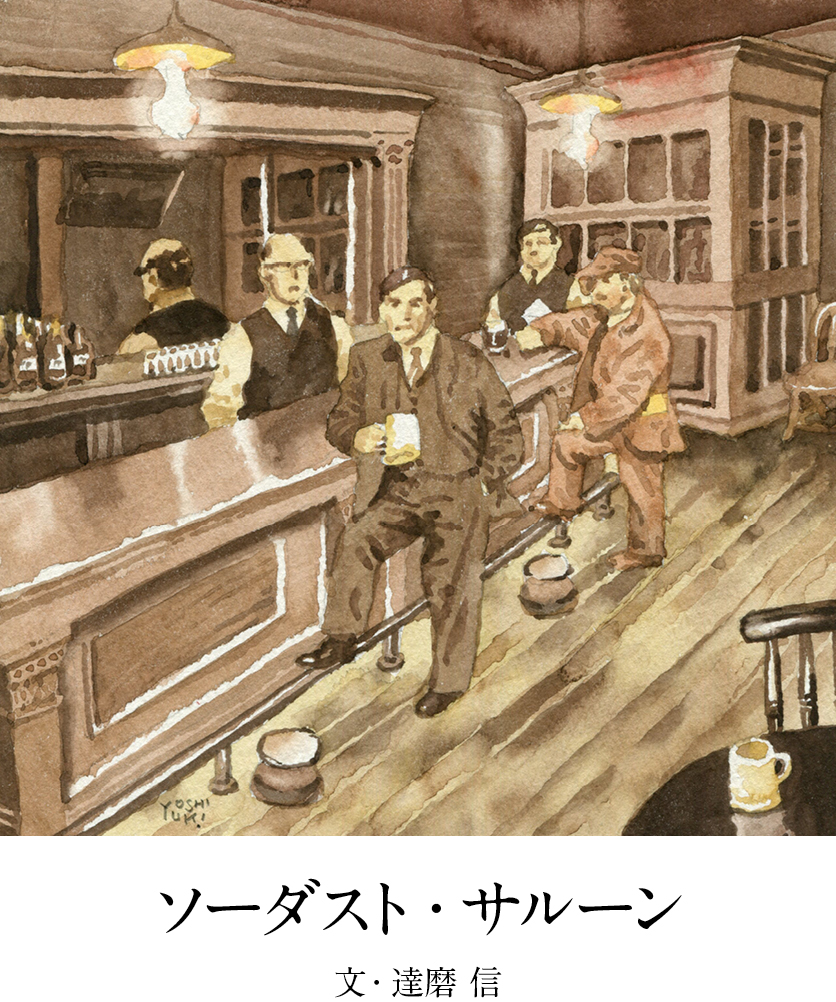

正面入り口にはスイングドア。これを押し分けて入る。店内にはマホガニー材の長いバーカウンター。下部には足掛けというか足置きというか、そのための真鍮のレールが装着されている。さらには足下には等間隔に噛みタバコ用痰壷(たんつぼ/これも多くは真鍮製)が置かれていた。

バックバーにはもちろん酒瓶やグラスが並ぶ。その他の壁には大きな鏡(パブミラー)がお決まりのようにあった。あとは絵画を飾ったりもしていたが、多くは裸体画だったらしい。19世紀末にはビール会社が酒場のチェーン化をすすめ、より規格化された姿になっていったといわれている。

窓際や壁際には数組のテーブルと椅子。3人以上の仲間で来店した場合はこのテーブル席で飲む。しかしながら多くの客はバーカウンター近くで立ち飲みをした。とくにアイルランド系の人々は立ち飲みを好んだ。彼らが集まるサルーンは広いスペースがあってもテーブルや椅子を置かないところがあった。

床はワックスがかけられていて、その上におがくずが撒かれていた。これは立ち飲みの連中がエールをはじめとした酒をこぼしても床がベタつくことなく、掃除も簡単だからである。翌日の営業前にまた新たにおがくずを撒く。酒だけではない。なかには痰壷からはずしてしまう輩もいる。

余談だが、おそらく日本の鉄道駅のほとんどにおがくずが常備されているはずだ。駅構内や車輛内でのとくに嘔吐物処理に使われる。吸着力が高いので長年にわたり重宝されている。また湿らせて使えば綿埃(わたぼこり)なんかも吸い取ってくれる。

ソーダスト・サルーンの多くはバーカウンターと酒瓶、鏡とわずかなテーブル席といったようにシンプルな内装だが、そればかりではなかった。ビリヤード台、ルーレット台、カードゲームができるテーブル、そのほかにはピアノといいた娯楽設備を整えている店もあった。