「ザ・プロデューサー・シリーズ」は、年毎に代わるプロデューサーが、現代の名曲の数々や、音楽の枠におさまりきらないステージなど、多彩でチャレンジングな企画内容を発信するシリーズとして、昨年スタートしました。2年目は、雅楽の領域を広げ、古代楽器を現代によみがえらせるなど、世界に発信してこられた音楽プロデューサーの木戸敏郎氏を迎え、史上初の一挙上演となるシュトックハウゼンの「歴年」の雅楽版と洋楽版、氏が長年取り組んできた始原楽器のための作品を紹介する3公演をお届けします。

- 雅楽版と洋楽版 史上初の一挙上演!

- シュトックハウゼンのリヒト(光)は

ここから生まれた!

上演時間29時間におよぶシュトックハウゼンの巨大オペラ《リヒト(光)》は、木戸敏郎氏のもと国立劇場が10周年を記念して委嘱した《歴年》から始まりました。今回、初演以来37年間封印されていた1977年雅楽版と、その後オペラの一部として完成された洋楽版(日本初演)を、上演いたします。

8/28(木) 20世紀の伝言

19:00 [開場18:20] 大ホール

*18:30〜 プレコンサート・トーク

■

カールハインツ・シュトックハウゼン(1928-2007):

《リヒト》から

歴年(1977)〈雅楽版〉新演出

- 音楽監督=木戸敏郎

- 共同演出=木戸敏郎、佐藤 信

- 照明=齋藤茂男

- 音響=有馬純寿

- 映像=吉本直紀

- 衣装=今村あずさ

- 演出助手=恵川智美

- 舞台監督=小栗哲家

8/30(土) 21世紀の応答

18:00 [開場17:20] 大ホール

*17:30〜 プレコンサート・トーク

■

カールハインツ・シュトックハウゼン(1928-2007):

オペラ《リヒト》から〈火曜日〉第一幕

歴年(1979)〈洋楽版〉新演出![]()

- 音楽監督=カティンカ・パスフェーア

- 演出=佐藤 信

- 照明=齋藤茂男

- 音響=有馬純寿

- 映像=吉本直紀

- 衣装=今村あずさ

- 演出助手=恵川智美

- 舞台監督=小栗哲家

雅楽版と洋楽版は左右で同一のパート譜面に対応しています。

提供:シュトックハウゼン財団

- 笙=宮田まゆみ、石川高、東野珠実

- 鉦鼓=神田佳子

- 龍笛=芝 祐靖、笹本武志、岩亀裕子

- 鞨鼓=山口恭範

- 篳篥=中村仁美、八百谷 啓、田渕勝彦

- 太鼓=菅原 淳

- 楽箏=福永千恵子

- 琵琶=佐藤紀雄

- 奉行=西村高夫(銕仙会)

- 舞人=松井北斗、笠井聖秀、山田文彦、小原完基

- 助演=宮崎恵治、光田圭亮、實光崇浩、黒田真史、柄沢怜奈 他

- ミヒャエル=鈴木 准/ルツィファー=松平 敬

- シンセサイザー=鈴木隆太、高橋ドレミ、島崎佐智代

- アンヴィル=岩見玲奈

- ピッコロ フルート=井原和子、斎藤和志、齋藤光晴

- ボンゴ=村居 勲

- ソプラノ サックス=大石将紀、江川良子、冨岡祐子

- バスドラム=山本貢大

- ギター=山田 岳

- シンセサイザー=白石准

- レフェリー=高橋 淳

- 舞人=清水寛二(銕仙会)、武内靖彦(舞踏家)、竹屋啓子(舞踊家)、松島誠(パフォーマー)

- 助演=宮崎恵治、光田圭亮、實光崇浩、黒田真史、柄沢怜奈 他

■一柳 慧(1933-):

時の

![]()

出演者:歴年雅楽版アンサンブルメンバー、溝入由美子、三浦礼美、中村華子、村岡健一郎、佐々木冬彦、多井智紀、中澤沙央里

入場料:[指定席]

S席 4,000円/A席 3,000円/

B席 2,000円/学生席 1,000円

-

6月16日(水)10時〜

■三輪眞弘(1958-):

59049年カウンター

―2人の詠人、10人の桁人と音具を奏でる傍観者たちのための―

![]()

出演者:歴年洋楽版アンサンブルメンバー、宇田川元子、飯野和英、横浜都市文化ラボ桁人チーム(代表:室井尚)

入場料:[指定席]

S席 4,000円/A席 3,000円/

B席 2,000円/学生席 1,000円

-

6月16日(月)10時〜

- ※先行発売および一般発売のインターネットでのチケット購入にはサントリーホール・メンバーズ・クラブへの事前加入が必要です。(会費無料・WEB会員は即日入会可)

サントリーホール・メンバーズ・クラブについてはこちら(PDF:4.17MB) - ※学生席はサントリーホールチケットセンター(電話・WEB・窓口)のみ取り扱い。

25歳以下、来場時に学生証要提示、お1人様1枚限りです。 - ※就学前のお子様の同伴・入場はご遠慮ください。

- ※出演者・曲目は予告なしに変更になる場合があります。

セット券:2公演大ホールセット券[8/28(S席)、8/30(S席)] 6,000円

〈限定100セット〉※予定枚数終了

※東京コンサーツ(03-3226-9755)のみ取り扱い。

カイロ、ルーヴル、正倉院から甦った楽器

8/22(金) 始原楽器の進行形

19:00[開場18:30] ブルーローズ(小ホール)

- ■一柳 慧(1933-):時の

佇 いⅡ 箜篌のための(1986) - ■三輪眞弘(1958-):逆シミュレーション音楽・蝉の法 箜篌のための(2003)

- ■石井眞木(1936-2003):歴年1200 伶楽(排簫、箜篌、方響)のための(1994)

- ■川島素晴(1972-):アウロスイッチ(2014)

- ■ルー・ハリソン(1917-2003):《四つの排簫と打物のための組曲》より 「排簫の独奏」(1992)

- ■野平一郎(1953-):メモワール・ヴィーヴ 〜三つの正倉院復元楽器のための〜(2000)

- 箜篌=佐々木冬彦

- アングルハープ=西 陽子

- 排簫=岩亀裕子、笹本武志

- アウロス=中村仁美

- 方響=神田佳子

入場料:[自由席] 一般 3,000円/学生 1,000円

-

6月16日(月)10時〜

- ※先行発売および一般発売のインターネットでのチケット購入にはサントリーホール・メンバーズ・クラブへの事前加入が必要です。(会費無料・WEB会員は即日入会可)

サントリーホール・メンバーズ・クラブについてはこちら(PDF:4.17MB) - ※学生席はサントリーホールチケットセンター(電話・WEB・窓口)のみ取り扱い。

25歳以下、来場時に学生証要提示、お1人様1枚限りです。 - ※就学前のお子様の同伴・入場はご遠慮ください。

- ※出演者・曲目は予告なしに変更になる場合があります。

プロデューサーに聞く

木戸敏郎氏にプロデュースする3公演について、歴年を中心にお聞きしました。

まずは、「歴年」(1977)の誕生について。

伝統を創造につなげるにはどうすべきか。国立劇場で新作雅楽や聲明、復元楽器に取り組んでいたときから、私の活動の基盤には、一貫してこのテーマがあります。

黛敏郎や武満徹と共に雅楽の新しい道を模索していた私は、1970年、大阪万博のドイツ館でシュトックハウゼンの音楽を聴き、「これだ!」と直感しました。雅楽の音を生き生きと解放させ、かつ音を統合する新しいシステムを生み出すことのできる可能性を感じ、この人に「雅楽の再生」を託したいと思ったのです。

そして、シュトックハウゼンに作曲を委嘱されたのですね。

ドイツの彼の自宅へ訪ね、委嘱の話をした当初は、乗り気でした。

私は雅楽の管絃の編成(笙・篳篥・笛3人ずつ、琵琶・箏2人ずつ、鞨鼓・鉦鼓・太鼓が1人ずつ)どおりに、楽器を全部均等に使うことを条件にしていました。もうひとつは、国立劇場10周年の記念ということを頭に置いてほしいと伝えました。

彼は非常にいい条件だと言っていたのですが、その後「できない、できない…」と困難さを訴え始め、そのうち「ダンスを入れてもいいか」と申し出がありました。雅楽にも舞楽というのがありますから、舞人が4人であればよいとお返事しました。

そこからは順調でしたか?

来日前に、「演奏家に打診しておいてほしい」と作曲したスコア10数ページが送られてきました。シュトックハウゼンからは、それ以前に、録音による音のサンプルと、それを五線譜で採譜したものの資料がほしいと言ってきましたので、宮内庁の楽師に1つの楽器につき低い音から高い音を3秒〜5秒ずつ演奏してもらったものを録音し、それを五線譜にしたものを彼に送っていました。受け取った彼は「非常に役に立った」と言って喜んでいたのです。

しかし来日した彼は、実際の楽器と楽譜との関係を確認するために行った初めての練習が終了した時、やや不機嫌な様子で「あなたが送ってくれた資料は充分ではなかった。あの資料にない音がいま鳴っている」と言うではありませんか。言われてみるとたしかにそうなのですが、資料には古典の雅楽で使われる音しか入れていなかったのです。例えば琵琶は、実際には20の音が出ますが、古典の雅楽で使用する音は10に満たず、雅楽では使われない音は資料には入れていませんでした。篳篥も同じくです。資料の音は雅楽という音楽の音でしたが、彼が必要だったのは雅楽の楽器の音だったのです。シュトックハウゼンは、「これから作曲する分は、楽器の出すことができる音すべてを含めて作りたい、そのほうがずっとおもしろい」と言い、修正した音の資料を持って京都に行き、篳篥のソロを含む残りの部分を京都で書き上げました。

京都で完成されたのですね。

来日してから、挿入劇を加えることになったとお聞きしましたが。

日本に来る前、あるいは来る途中に思いつかれたのではないかと。なぜ挿入劇という発想になったのかは直接聞いていないのですが。構造化された音のオブジェを記号化して意味作用を起こすための連関要因として必要だったのだと思います。「リヒト(光)」にしても、後からついてきた概念ではないかと思います。「リヒト(光)」というと、ヨーロッパ人にとっては「神」をイメージするでしょう。天使と悪魔の戦いというものを挿入劇で入れ、悪魔が舞人を誘惑すると、天使が出てきて追い払う。そういう誘惑に負けずに人類は1977年まで続いてきた、というストーリーを作ったのではないかと。

そのような経緯を経て誕生した「歴年」(1977)ですが、国立劇場での初演後、再演の機会に恵まれませんでした。

音楽関係者の非難と酷評にさらされ、再演の道が閉ざされたためです。今回、「20世紀の伝言」として、世紀を超えて37年間封印された「歴年」をようやくみなさまに聴いていただくことができる機会を得て、たいへん嬉しく思っています。

さらに「歴年」洋楽版と聴き比べることができるのも楽しみです。洋楽版と雅楽版は、基本的には同じ作品ということなのでしょうか?

元になる楽譜は同じです。シュトックハウゼンは当初から欧米での再演を考慮して、そのまま洋楽器で演奏できる指定を楽譜に記していたのですが、その“洋楽版”「歴年」が、巨大オペラ《リヒト(光)》の原石となったのです。今回、シュトックハウゼン財団のご協力を得て「21世紀の応答」で上演するのは、歌手パートを加えてオペラ《リヒト》の一部として完成された「歴年」です。そして、シュトックハウゼンの概念をトランスフォーメーションした、一柳慧と三輪眞弘による新しい創作が花を添えます。

ブルーローズでの1公演についてお聞かせください。

もうひとつ私が取り組んできた大切なプロジェクトが始原楽器の復元です。伝統を新たな創作につなげるためには、伝統をそのままコピーするのではなく、いま一度「原点」に立ち戻る必要があります。音楽における「原点」とはなにかを追及して私が行きついたのが「始原楽器」です。正倉院の箜篌が、ルーヴル美術館にある古代エジプトのアングルハープと同属であることに着想を得て、ルーヴルやカイロ博物館の始原楽器の数々も復元してきました。この作業は、復元に当たっては装飾など歴史的なものを除いて懐古趣味を排除し、構造を正確に復元して楽器としての性格に特化しました。古代のロマンではありません。新しい実験音楽の運動です。楽器が元来持つ音の情報量を解釈し直すという点で、シュトックハウゼンが「歴年」を作曲したプロセスに非常に似ています。「始原楽器の進行形」では、現代の作曲家が始原楽器のために作曲した作品と川島素晴による新しい作品を、楽器の紹介とともにお送りいたします。

日本ではあんなに酷評された「歴年」が、ヨーロッパでは大変好評でした。この差は何によるのでしょうか。21世紀の新作の数々とあわせて、是非みなさんご自身の耳と目で、確かめにいらしてください。

歴年とリヒトについて

※下記の見出しをクリックすると本文が表示されます

(1)始原楽器の響きを求めて〜なぜ「歴年」は作られたか

(2)シュトックハウゼンとの思い出〜「歴年」初演時を振り返って

(3)「歴年」について知っておきたいこと〜鑑賞の手引き

林田 直樹

1963年生まれ。慶應義塾大学文学部卒業。音楽ジャーナリスト、評論家。

大学卒業後、「音楽の友」「レコード芸術」編集部を経て2000年に独立。TBSインターネットラジオ OTTAVA『OTTAVA amoroso for weekend』プレゼンター、JAL機内放送クラシック・チャンネルの構成、月間『サライ』誌の連載なども手がける。オペラやバレエからクロスオーバーや現代音楽まで、ジャンルにこだわらない自在な執筆活動を行う。著書に『知ってるようで知らないバレエおもしろ雑学事典』(ヤマハミュージックメディア)、『クラシック新定番100人100曲』(アスキー新書)、他。

「歴年」あらすじと作品ノート

あらすじ

導入部

奉行(洋楽版ではレフェリー)、舞人(時を駆けるランナー)、楽人らが入場する。審判が「千年のランナーは笙(洋楽版ではシンセサイザー)とともに」「百年のランナーは龍笛(同、ピッコロ)とともに」「十年のランナーは篳篥(サクソフォーン)...」と説明をし、合図をするとランナーが走り始め、演奏が始まる。

洋楽版ではルツィファー(悪魔)とミヒャエル(天使)が、「歴年のゲームをしよう」、ルツィファーは時間を止め、ミヒャエルは進めるというルールを確認する対話からはじまる。

歴年の進行

ランナーが時を駆けている間は動きに合わせて演奏が進み、時計の年表示が変わっていく。途中で悪魔の4つの誘惑(花束の男、ご馳走、暴走するマシン、ヌードの女性)が入るとランナーの足が止まり、演奏が中断する。その都度天使などによる煽揚(励まし=拍手、ライオン、ボーナス、リヒト<光>の登場)があり演奏が再開される。時計がゴールの年に達すると演奏終了し、奉行は最も優秀なランナーと楽人を宣言する。

シュトックハウゼンの作品ノート

1977年の雅楽版初演の時の作曲者による解説です。舞台の年号、4人のランナーの動きと時間の経過のしかた、演奏との関係、1978年以降の演奏への展望などについて述べられています。

- (注)

-

- 1.奉行・レフェリー役は司祭と表記されています。

- 2.洋楽版特有のルツィファーとミヒャエルの対話については触れられていません。

- 3.本フェスティバルではオペラとしてではなくサントリーホール版新演出として上演し、一部作曲者の作品ノートと異なる部分があることをあらかじめお断りします。

作品ノート 本文

国立劇場の木戸敏郎氏より雅楽の管絃と舞のための作品の作曲をする事を委嘱された時、私には音楽による「歴年」のビジョンが浮かんだ。

<導入部の記述>

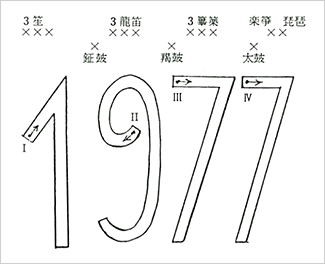

後方に向かって高くなっている舞台の上に1977という大書きされた四つの数字が置いてある(右図参照)。前方左には1977の数を書いた旗が立っている。後方には四つの窓枠が隣合って中空に浮いている。鐘が鳴る。左手より祝祭の装束をつけた人物を先頭にした行列が入ってくる。その中の一人は他に先行し、中央近くまで来る。他の者は(何人かは楽器を持っている)数字の後ろへ行く。四人は数字の頭の所に今から競争を始めようとする走者のように舞人として立つ。彼等の傍には三人の司祭の助手が立つ。他の者は四つのグループに分れ、四つの数字の後に坐る。前方中央の男は高い、長く引いた声で舞人と楽人の「歴年」を告知する。

笙(ハルモニクス)と千の舞人。

龍笛(ピッコロ)と、鉦鼓(アンボス)をタイマーとしてもった百年の舞人。

篳篥(オーボエ)と、羯鼓(ボンゴ)をタイマーとして持った十年の舞人。

楽箏(ハープ)及び琵琶(ギター)と、太鼓(バストロンメル)をタイマーとしてもった一年の舞人。

司祭は一年の舞人の傍へ行き(皆は準備態勢にある)「歴年」をスタートさせる。その際司祭と三人の助手はスターターの様に腕を高く上げてストップウォッチを作動させる。同時に打楽器の楽人は演奏を始め、次いで楽人全員の演奏が始まる。舞人は衝撃的に舞いはじめる。左端の数字1の所の舞人は殆ど動かないように見える。次の9の数字の舞人は非常にゆっくりと動く。三番目の7の数字の舞人は目に見えて速く動く。最後の7の走者は非常に速く動く。司祭は審判のように後へ廻り、すべてを正確に観察する。三人の司祭助手は退場している。

一年の舞人が数字7の終りで素早く向きを変える毎に太鼓が打たれ、楽箏と琵琶が演奏される。後方中空にある窓の左から四番目の窓には、1,2,3,4,5,6,7の数字が方向転換の度に現れ、7で終わるとまた1から繰り返される。

一年の舞人が7の数字の上を七回舞う間に十年の舞人は一回だけ動く。そして方向を変える毎に羯鼓が時計のように打たれ、篳篥が和音を奏でる。和音の間にその度毎により多くの個々のグリッサンド音が奏せられ、音程はその度に高く上ってゆく。こうして篳篥の音の点、音の一ひき、グリッサンド、周期的にくりかえす和音により、より密度を増し、上昇して行く音によって十年の舞人の舞を音楽的に形成してゆくのがわかる。方向を変える毎に十年の舞人は装束の一部と動作を変える。それは彼が時と共に、異なる舞の形式、異なる装束様式を経て行くことを意味する。左から三つ目の窓は十年の舞人が方向を変える毎に1から7までの数字を順次に示し、そしてまた1にもどる。羯鼓はその度に一打、二打、三打と窓の数字が示す数だけ打たれる。

十年の舞人がその数字上を七回舞う間に、百年の舞人は9の数字の上を1回だけ動く。向きを変える度に澄明な鉦鼓が一回、強く打たれる。龍笛は、第一の転換までは多くの音の点により徐々に低音から高音になり、遂にはその音域全体が音の点で満たされる。転換の後に、いくつかの音の点を結び合せたメロディーが奏でられる。こうして龍笛が大きな波によって百年の流れを形成する事がわかる。百年の舞人も転換の度毎に装束の一部と、動作を変える。

百年の舞人が9の数字上を一回動く間に千年の舞人は数字1の上をほんの少し動くだけである。その装束と動きは永遠の一片、あたかも遠くの大きな星から来た人間のようである。長く尾を引く笙の音はその本質とリズムにうまく合っている。他の音に比べて遥かにゆっくりであるが、この音も他の音の層と同じように徐々に高くなってゆく。

四層の時に分けられた音楽は徐々に活気づいてくる。楽箏と琵琶はその一つ一つの周期毎に中間の音を増し、そのリズムは益々複雑になる。和音の間にある篳篥の個々のグリッサンド音はその数を増し、三つのメロディーから成る一つのトリオとして融け合う。龍笛の上昇する波は百年の舞人の転換の際の鉦鼓の打音の後、再び低音に向い、それに伴いますます結び合わされた旋律を形成してゆく。笙は一つ一つの拘束された音でその音域全体に達し、それに伴いますます密になってゆく。

その時、陰で船鐘が鳴る。舞人は立ちすくむ。笙だけが低い和音を奏する。右手から大きな悪魔の頭が、頭をたれて入って来る。その下に三人の黒い礼服を着た男達が入って来て、舞人に順番に大きな花束を渡そうとする。あたかも公演は終ったかのように見える。舞人はしかし花束を受取らず、花束を持って来た男達は怒ってそれを空に投げる。男達と悪魔の頭は消える。左手から大きな天使の頭が、頭をたれて入って来る。天使の様な小さな少女が入って来て、拍手でもするように手を打ち、楽人と舞人が演技を更に続けるようにと観客に拍手を促す。客席から拍手がおこると「歴年」の音楽と舞は直ちにまた始まる。少女は左手に走り去り、天使の頭は舞台袖に引っこむ。

「歴年」を止めようとする悪魔のこの最初の誘惑と、「歴年」を再び勢いづけるために続く天使の煽揚の間、中間の時計は千年の数字1をほんのわずかに下からせり上げて千年の舞人のこの間の動きがほんのわずかであったことを示す。さらに、百年に対し数字2を、十年に対し(初めての)数字7、一年に対し(すでに七回目の)数字7を示す。つまり、中空の時計は、最初の誘惑の時、277年で止まった事になる。

この中断後は失った時間を取り戻すために、舞人は全員以前より速く動く。太鼓、楽箏と琵琶は2×7小節の間、一年の舞人が方向転換するたびに単音を奏する。高音を維持する。同じ時間内に十年の舞人は数字上で二回舞い、篳篥はそれに合わせてグリッサンド和音を維持する。二回目の途中、羯鼓はアチェレランドで新たな出来事を知らせる。龍笛は低音から高音へ素早く、鋭い音をつめて演奏する。笙は維持している単音に、時々一番低い和音を短く混ぜる。

鉦鼓のフォルテの一打と龍笛の第一奏者が奏でるかん高い音が他の楽器の演奏を休止させる。笙だけは、ほとんど動きのない千年の舞人に合わせて、小さな音で演奏を続ける。龍笛の第一奏者と百年の舞人のソロで、伴奏は鉦鼓。他は耳を澄まして見守る。ソロはやがて龍笛全員による高音でのトリル、再び単音演奏で終り、休止していた楽人全員が演奏を始める。笙は和音が混入した単音で、和音の数が徐々に増す。篳篥は音域いっぱいを低音に下げていき、きちんとした和音で演奏。平行して楽箏と琵琶が25小節、一年の舞人の3×7+2往復を二音から成る和音で強調する。

卓上ベルの音が聞こえ、悪魔の頭が右手からゆっくりと現われ、「歴年」は二度目の中断をする。全員硬直する。笙一名だけが小さな音で和音を演奏する。右手から、食物、湯気をたてた鍋を山積みにし、コックをのせたワゴンが入って来る。コックは絶えず左手で鈴を鳴らして食事に誘い、右手で食べ物を勧めている。千年の舞人も立ち止まる。舞人三人が鍋に近寄る。千年の舞人が振り向こうとした時、左手から天使の頭が現れ、その下からライオンが大きな声で吠えながら走り出てくる。ライオンは千年の舞人の臀部に、続いて素早く他の三人にもかみ付き、四人の舞人は素早く向きを変えて各自の場所に戻る。一年の舞人だけが最後の瞬間に長いフランクフルトソーセージをつかみ、太鼓、楽箏、琵琶と共に舞を続ける。十年、百年の舞人とその楽人達は、一年の舞人を放心したように凝視する。ライオンは左手へ走り去り、鈴をまだ鳴らしているコックを乗せたワゴンは右手に退場、天使と悪魔の頭も引っ込む。

この二回目の誘惑と、それに続く煽揚の間、時計は年数363と473の間で止まっている。つまり数字4と7は半分以上見えている。

一年の舞人は引き続き数字上を二十五回ソロで舞う。初めは失った時間を取り戻すため、以前より速めで、時々ソーセージをかじる。同時に、楽箏と琵琶が二重奏をし、太鼓が拍子をとり、分節する。その間、千年の舞人は舞い続け、伴奏は音の点しか持たない笙で、その音の点は徐々に間隔のあいたものになる。他は動かない。

楽箏と琵琶の二重奏がいよいよ入り組んで、頂点に達した時、楽人全員が演奏を再開する。熟練した二重奏が続く中、篳篥は波状に弱まっては又強まる音量と、ゆっくりした流れるようなグリッサンド、および一段一段高くなって行く音によって、段々注意を自分達と十年の舞人に集めて行く。その間に龍笛は百年の舞人が数字上を一回舞う間に長く伸ばした音をゆっくりしたグリッサンドで最低音まで下げ、再び中間まで上げる。笙が演奏するのは、もう点状の和音だけで、和音の回数と種類が増す。

楽箏と琵琶の激しいパッセージが頂点に達し、篳篥が最も集中し、高音の時、そして笙の和音が最も密なとき、突然に陰で車の荒々しいクラクションが聞こえてきて、悪魔の頭が現われる。全員硬直する。右手から一台の車が大きな音をたて、するどいカーブを切って勢いよく走って来る。運転しているのは一匹の猿で、狂ったように四つのクラクションを鳴らす。クラクションの音程は楽箏の最高四音と同じ。車は舞人達の方に向い、皆は驚ろいて飛び上ったり、脇に飛びのく。車は大きく8の字を描く。千年の舞人は身動きせず、空を見つめる。しかし、他は魅了されたように車に見入り、ついには好奇心をそそられて近寄り、四方八方からジロジロと見る。猿は十年の舞人に乗ってみるように勧め、クラクションの鳴らし方を教える。今や、千年の舞人もこれ以上自制できなくなって、興味深そうに見る。その時、天使の頭が現われ、同時に悪魔の頭が引っ込む。小さな女の子が左手から走って来て、タオル大の十万円紙幣を持って振る。彼女は舞人の前にかけ寄り、「十万円、十万円」と叫ぶ。舞人と猿は不思議そうに女の子と紙幣とも見る。司祭さえも背後から出て来て、うっとりと見る。再び、女の子は三回「十万円」と叫ぶ。一瞬、全く静かになり、全員が紙幣に集中する。すると、打楽器が入り、楽人全員が演奏を始める。三人の舞人は各自の場所に大急ぎで戻り、女の子は司祭に素早く紙幣を渡し、走って戻る。舞人は前より速めに舞を続け、猿は荒々しくクラクションを鳴らしながら、勢いよく右手に走り去り、天使の頭は消える。司祭は辺りを探し、棒をつかみ、紙幣をそれにつるし、右側に二本目の旗のように立てる。クラクションは、まだ長い間遠くに聞こえる。

この三回目の誘惑と、それに続く煽揚で、中空の時計は年数523で止まった。千年の数字1はすでに半分よりもう少し見える。

楽人は音楽を中断された後、深い谷を飛び越えた後のように再び全員での演奏を始める。篳篥はもう一度高音のグリッサンドで盛り上げ、段々弱まる。それから、十年の舞人が数字上を四回と少し移動する間に、篳篥はそろって弱い低音から強く最高音までを奏でる。楽箏は対位法的に点状に、笙の和音は次第に長くなり、音階を下って来る龍笛の長く伸びた音群と交差する。

篳篥の第一奏者は、私の作品Harlekin, Inori, Mantraの主旋律が結び合わされたソロを奏で始め、羯鼓がリズムのきっかけを与え、輝くように高い笙の和音によって作り出される響きで天空を覆い、笛の低音によるやわらかい苔地が底に流れる。十年の舞人がこれに合わせてソロを舞う。太鼓、楽箏、琵琶は沈黙し、百年の舞人と一年の舞人は熱心に耳を澄ませる。

Mantraのメロディーの終りに、ラジオの軽音楽がかすかに聞こえて来る。悪魔の頭が現われる。笙を除いて演奏はやみ、皆、手を耳にあてて硬直する。右手から横顔のとても美しいヌードの女性を乗せたワゴンが入って来る。彼女の隣にはラジオののった机があり、音楽が小さく流れて来る。舞人達は順々に彼女をじっと見つめ、女性はゆっくり観客の方を向き、打楽器がゆっくりとしたダンスリズムを刻み、舞人たちは肩を軽く揺らす。と突然、雷電を伴った嵐が起こり、楽人達は爆発的に演奏を再開する。かろうじて舞人と女性の驚きと、天使が素早く現われ、同時に悪魔が消えるのが見える。稲妻の中を舞人たちは慌てて各自の場所に戻り、舞を続ける。

裸体の後から、女性の頭と服を着せた体が飛び出し、あちらこちらを走り回り、ついには天使の頭の下へ走りこむ。頭のない裸体とワゴンは悪魔の所へ戻る。

この四回目の誘惑と、それに続く煽揚で中空の時計は年数666で止まり、千年の数字1はすでに2/3以上第一の窓に出ている。演奏を爆発的に再開した後、すべての楽器は百年の舞人が数字上を一回舞う間一番低い音まで急激に下がり、徐々に遅く、小さく、聞き分けやすくなる。鉦鼓は構成しつくされたリタルダンド、龍笛はトリル和音、羯鼓と篳篥はリタルダンドのチクルスを七回、そして笙の息づかいは次第に長くなる。

稲妻が減って行き、ついには真っ暗になる。見えるのは床、旗、時計の夜光性数字だけである。笙と楽箏の音は低いA、龍笛は真中のC、篳篥は低いG。

闇の中、舞台の上部、前方中央にかすかな明かりがともる。舞人達はこの光を見上げる。そして今、時間の四つの層は皆各々のテンポと形態で盛り上がっていく。太鼓と楽箏、琵琶は定期的に脈打ち、それが徐々に細分され、シンコペーションを生じ、複合の拍子が混ざり合う篳篥は単音と短いグリッサンドから三回音の高さが上下して、最後にもう一度上り、最も密になる。十年の舞人が方向転換するたびに羯鼓は一から七回打つ。龍笛は不規則で徐々に速くなるモールス通信のリズムで、中音部から高音と低音にむけてそれぞれに次第に広がっていく。鉦鼓の定期的な打音につれ明かりの光度は最高に達するまで、3×7回順次に増す。笙は単音を伸ばすが、音の高さを段々速く変化させ、次は和音に移り、最も集中し、音域内のすべての和音の音階を達成する。全体の集中度が増し、舞人はラストスパート。

終了直前、司祭と三人の司祭助手が前に出る。二人がゴールテープを高く持ち、その四人は舞人がゴールインすると同時にタイムを計る。中空の時計は1977を示す。司祭はしばらく助手達と相談し、作曲者・スタッフを手まねいて呼び、長く引いた歌うような声でこの「歴年」で最も優秀な楽器ソリスト(複数でもよい)と舞人を宣言する。審判は最優秀楽人と舞人の二人組(複数でもよい)に、次回の「歴年」にも又招待されている事を告げ、少女が残して行った紙幣を与え、これが彼らの才能を更に磨くために活用されるようにという。司祭助手の一人が今年度の旗を持ち、他の二人は来年度の年数1978とある新しい旗を取って来て、古い旗のあとに立てる。1977年の旗を持った司祭助手を先頭に、紙幣の旗を手にした助手、舞人、楽人は行列を組んで、演奏をしながら退場。その間、司祭は前に進み、来年度の「歴年」は最高のアンサンブルが参加し、又悪魔による強い誘惑とそれより更に強い、天使による煽揚が予想されると知らせる。この瞬間に左手からライオンが走り出て、吠えながら彼の臀部にかみ付く。司祭は恐れをなして逃げ出し、ライオンは後を追う。

<展望>

「歴年」は年号が改まるにつれて変わるものとする。つまり1978年になると一年の舞人は8という数字の二つの輪の上を行きつ戻りつしながら走り続ける。1980年には一年の舞人は0の数字、十年の舞人は8の数字の上で舞い、2000年になると四人の舞人の軌道は全て変化する。総譜は年毎に異なった形態を呈し、年号の数字が改まるに従って、ひとつの軌道に要する時間が変わり、それに伴ってテンポやリズム、更に舞の形式から装束までが変わってくる。中空に浮いて配されている時計の時の組み合わせは、舞台手前のそれとはまったく異なっていて、誘惑のやって来る度にこの時計がかなり長時間止まってしまうことでもそれはすぐに分かる。

この「歴年」が毎年少なくとも一度大晦日に上演されるようになれば、それが私の夢である。そうして参加する人々が皆、この舞と音楽とに呼びさまされて、過ぎゆく年のこと-気分が乗らず何もかも投げ出してしまいたくなった誘惑の時のことだの、諦めずに新たな気力で更に歩みを進めた天使の煽揚の時のことなど-を思い起こしながらふり返ることが出来れば良い。そして来たる年への心の準備が出来れば良い、と思うのである。

(京都にて 1977年10月10日)

K.Stockhausen

国立劇場 1977年11月公演プログラムより一部転載

※緑のマーカー部分はサントリー芸術財団による表記であり、オリジナル原稿には記載されておりません。

委嘱新作について

8月30日に演奏予定の三輪眞弘さんの新作「59049年カウンター」に参加してくださる横浜都市文化ラボ桁人チームの皆さんに、今回のプロジェクトへの意気込みや参加理由を伺いました!

加藤尊治(横浜国立大学教育人間科学部人間文化課程4年生)

大学での専攻は芸術文化論です。昨年から三輪さんの作品にパフォーマーとして関わらせていただいております。今回は私にとっては初めての大舞台ということで緊張もありますが、しっかりと自信を持って演奏したいと思います。

塚本周作(亜細亜大学経営学部経営学科2年生)

特に音楽の知識があるわけではありませんが、大学生活の中で何か記念になることに取り組みたくて前回の三輪作品に参加しました。その時の観客からのどよめきがとても面白くて、今回のサントリーホールサマーフェスティバルにも挑戦したいと思いました。

澤崎早織(横浜国立大学教育人間科学部人間文化課程3年生)

三輪さんからこのお話を聞いた時、何か新しいことをしてみたいと思っていた私にはピッタリの企画だと思いました。見たことのないようなスコアや指示書など、新しいことばかりの練習に戸惑うこともありますが、どんな作品になっていくのかとても楽しみです。

李斯奇(横浜国立大学教育人間科学部人間文化課程1年生)

自分の国(中国)にいた時には現代音楽に触れる機会はありませんでした。今回の曲は数学理論に基づいて音楽が作り出されていくのがポイントだと思いますが、数字からこんなに複雑で美しい曲が生まれるのが不思議です。サントリーホールのステージに立つのもとても楽しみです。

始原楽器の紹介

プロフィール

木戸敏郎

1930年生まれ、慶應義塾大学文学部卒業。元国立劇場演出室長、音楽プロデューサー。

伝統を創造につなげるために雅楽や聲明の古典作品をいったん脱構築して形骸を捨象/伝統を抽象し、その伝統を現状の中で再構造化して創造につなげる音楽運動を内外の作曲家と連携しながら展開。また音の未知の情報量を開拓するために正倉院の楽器や遺跡出土の古代楽器を考証して芸術品としてではなく楽器として復元、これらによる音楽運動を展開、さらに正倉院の箜篌がルーヴル美術館の古代エジプトアングルハープと同属であることに注目してルーヴルやカイロ博物館の始原楽器の数々を復元、以上の成果を海外の学会や音楽祭などでも発表して好評を博している。著書に「古代楽器の復元」「若き古代」など、第6回中島健蔵音楽賞、98年クラウス・ワックスマン賞(アメリカエスノムジコロジーソサイエティ)受賞。