- 気候変動

- 原料

気候変動に適応した美味しいぶどうづくり“副梢栽培”で、日本ワインの未来を切り開く

近年、気候変動による気温上昇は、農業にさまざまな影響をもたらしています。ワイン用ぶどうの栽培においても例外ではありません。サントリー「登美の丘ワイナリー」では、夏場の気温上昇がここ数年顕著であることからさまざまな取り組みを始めています。なかでも多くのぶどう生産者から注目されている「副梢栽培」について、サントリー株式会社ワイン生産部の志賀樹が山梨県にある登美の丘ワイナリーからご紹介します。

ワインで“登美の丘らしさ”を表現したい

山梨大学でワインに関する研究をしていた私は、ワインづくりに携わりたいと考え山梨のワイナリーに入社し、その後、ワイン業界が現在抱えている課題にアプローチする技術である「副梢栽培」に取り組み始めたサントリー「登美の丘ワイナリー」に転職しました。新たな職場で驚いたのが、「やってみなはれ」の精神で失敗を恐れずチャレンジしようという社風でした。

副梢栽培とは

最初に伸びた枝を途中で切除し、新たに発生した副梢(脇芽)につく房を利用することで、ぶどうの成熟開始時期を7月下旬から9月上旬ごろまで遅らせ成熟期をずらし11月中旬から下旬に収穫する、気候変動による気温上昇に適応するための栽培方法。気温が低下する時期に成熟することで、高品質なぶどうが収穫できる。サントリーでは特許を持つ山梨大学との共同研究により2021年から導入。

ワインづくりには正解がなく、これができれば100点というような世界ではありません。だからこそ終わりもないので、より良くするための方法を考え続けられる面白さがあります。フランスやイタリアなどでは、産地ごとにぶどうの品種や栽培方法が法律で定められており、気候変動に適応するため副梢栽培のような新しい取り組みに挑戦することが簡単ではありません。しかし、登美の丘ワイナリーならフレキシビリティをもって自由にワインづくりと向き合うことができます。時代や気候が変わりゆくなか、その時々で登美の丘の風土に適している品種や栽培・醸造方法を追求していくことで、“登美の丘らしさ”が感じられる高品質なワインをつくり続けたいと考えています。

富士山や八ヶ岳、甲斐駒ヶ岳を望むワイナリーの眺望台。眼下には黄金色に紅葉したぶどう畑が広がっています。

副梢栽培で掴んだ確かな手ごたえ ワインの品質向上に貢献

銘醸地と比べると日本はワインづくりに適した気候風土とはいえず、「もしかすると、我々は世界でもトップクラスに難しい場所でワインづくりをしているのではないか?」と思うことがあります。高品質なぶどうを育てるためには夜にしっかりと気温が下がることが重要なのですが、年々夏の最低気温が上昇しており、登美の丘ワイナリーでも10年ほど前からその影響が強く感じられるようになりました。このことを受け、比較的暑さに強いプティ・ヴェルドという品種の栽培に力を入れるのと並行して、2021年からメルロで「副梢栽培」にチャレンジすることになりました。その結果は目を見張るもので、まず、これまで食べてきたぶどうのなかでも副梢栽培のぶどうは圧倒的においしかった。また、ワインのクオリティも大幅に向上したことから、翌年には対象圃場の面積を8倍に増やし、シャルドネやカベルネ・ソーヴィニヨンといったほかの品種でも副梢栽培に取り組み始めました。

粒が小さく皮が厚い副梢栽培のぶどうは甘味、酸味が凝縮され香り豊かで力強い味わいです。

副梢栽培の場合、はじめに伸びた枝を開花・結実する時期に一本一本切り、花や房も落としてしまうという通常の栽培にはない作業が発生するため、特定の時期に集中して人手が必要になります。したがって、この時期は従業員ボランティアを募って作業を行っており、昨年は全国から駆けつけた100名以上のサポートに助けられました。また、生育時期が通常栽培と異なり、副梢栽培ならではの病気や害虫のリスクが生じます。とはいえ農薬の使用は最小限に抑えたいので、副梢栽培に合った最も効果的な薬剤や散布時期を毎年模索しています。加えて、その年の副梢栽培の管理方針を2・3月に決めていくのですが、その段階では夏や秋の気温を予測することが難しく、想定通りにはならない場合もあり、まだまだ安定的に取り組めるとはいえません。さらに、通常栽培の場合、10月末に収穫を終え11月中には醸造作業もひと段落するのですが、副梢栽培の場合は11月の中旬から下旬に収穫を行いその後醸造するため、年末までワインづくりを行うことになり大変なことも少なくありません。

今は新たな気づきや発見を次々と得られており、毎年試行錯誤を積み重ねながら副梢栽培を探究している日々です。

ボランティアで収穫の手伝いに集まったサントリー従業員に作業手順を説明。ただ収穫するだけではなく、社内啓発的な意味でもワインづくりへの理解を深めてもらえるように、「副梢栽培」のみならずつくり手の想いも含めてさまざまな情報を丁寧に伝えています。

目指すのは登美の丘ワイナリーだけではなく、日本ワイン業界全体のレベルアップ

450本限定で発売された副梢栽培ぶどう使用の「ワインのみらい 登美の丘ワイナリー シャルドネ 秋風の成熟2022」。ラベルには志賀さんのサインが入っています。

ワインのみらい 登美の丘ワイナリー シャルドネ 秋風の成熟2022

昨秋、副梢栽培ぶどうのみを使用した製品「ワインのみらい 登美の丘ワイナリー シャルドネ 秋風の成熟2022」を発売し、副梢栽培がようやくスタートラインに立ちました。こちらは、シャルドネで初めて副梢栽培に取り組んだ2022年に収穫したぶどうから生まれたワインです。これだけ良いワインができると市場で認知されることにより、同業他社の間でも副梢栽培に興味を持つ方が増えるのではないかと期待しています。

私は、日本のワインづくりを牽引していくという強い信念のもと、登美の丘ワイナリーだけではなくワイン業界全体の向上に貢献していきたい。そのためにも、これまで培った副梢栽培のノウハウを広く情報発信していきたいと考えています。

最新のストーリー

-

2025年3月31日

あらゆる人々が笑顔で一体感を感じられる、手話から生まれた「サントリーサイン」

続きを見る -

- 気候変動

- 原料

2025年2月28日

気候変動に適応した美味しいぶどうづくり“副梢栽培”で、日本ワインの未来を切り開く

続きを見る -

- 水

- 気候変動

2025年1月31日

未来に水を引き継ぐために──水の大切さを伝えるサントリー独自の次世代環境教育「水育」

続きを見る -

- 気候変動

- 原料

2024年12月25日

農業を通じて、温暖化から地球を救え──農家とともに切り拓く「再生農業」

続きを見る -

- 気候変動

- 原料

2024年10月11日

国産ボタニカルをサステナブルな原料に──そのカギはグローカルブランド化

続きを見る -

- 水

- 気候変動

- 原料

2024年6月7日

ウイスキーの重要原料である「ピート」と地球の未来のために──「ピートランド・ウォーター・サンクチュアリ」プロジェクト

続きを見る -

- 生活文化

2024年4月30日

目指すのはチャレンジド・スポーツをより良くする環境づくり

続きを見る -

- 人権

- 容器包装

- 気候変動

2024年4月30日

2024年より、新卒2年目の全員を対象に海外研修を開始!

続きを見る -

- 原料

- CO2

- 生物多様性

2023年11月30日

生産者とともに守っていくイギリス産カシス――サステナブル農業支援プログラム

続きを見る -

- 人権

2023年9月29日

障がいのある社員が最も輝く会社を目指して

続きを見る -

- 水

2023年7月31日

世界に広がる次世代教育「水育」──アジアの生エピソードをお届け

続きを見る -

- 健康

2023年6月29日

より多くの方にメッセージを届ける──新社内資格制度「DRINK SMARTアンバサダー」創設

続きを見る -

- 原料

- CO2

2023年6月29日

循環型農業の取り組みを進める「登美の丘ワイナリー」をレポート【後編】

続きを見る -

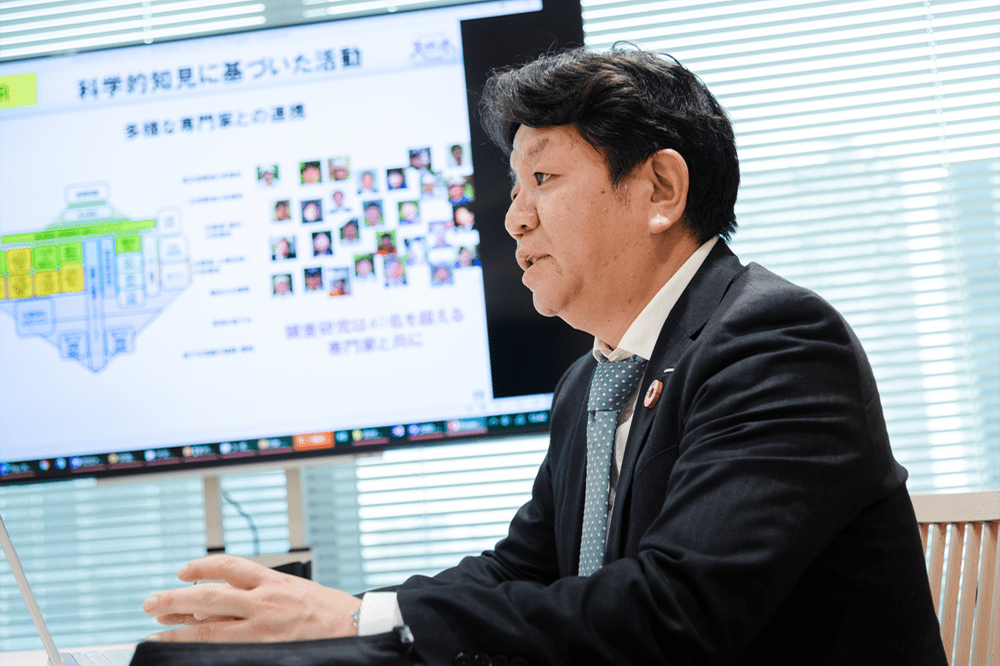

- 生物多様性

2023年5月10日

50周年を迎えたサントリーの愛鳥活動のこれまでとこれから【後編】

続きを見る -

- 原料

- CO2

2023年4月27日

循環型農業の実践場「登美の丘ワイナリー」をレポート【前編】

続きを見る -

- 健康

2023年4月27日

適正飲酒をより身近に感じていただくために──「ほどほどな仲間たち」誕生

続きを見る -

- 容器・包装

2023年4月27日

使用済みペットボトルから新たなペットボトルをつくる“水平リサイクル”

続きを見る -

- 人権

2023年4月27日

仕事と育児の両立を目指すオンラインコミュニティ「SUN-co- NEsT」

続きを見る -

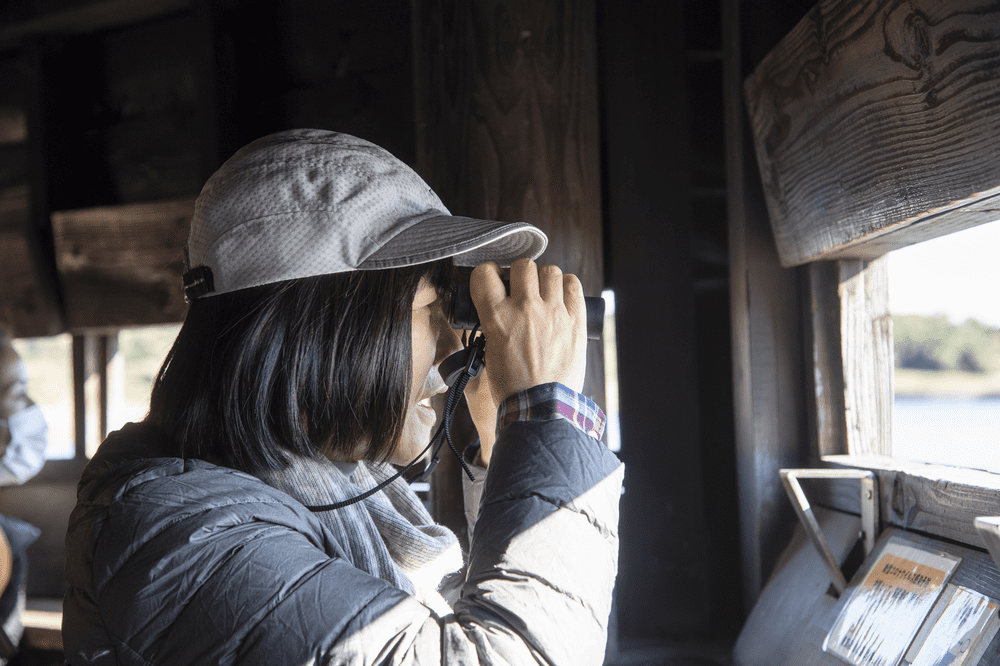

- 生物多様性

2023年4月27日

50周年を迎えたサントリーの愛鳥活動のこれまでとこれから【前編】

続きを見る -

- 水

- 生物多様性

2023年4月27日

豊かな水を育む森を守るために~サントリー「天然水の森」活動

続きを見る -

2021年10月19日

自動販売機の横のボックスにまつわる誤解をマシンガンズ滝沢さんが解説!

続きを見る